En France, entre 20 000 et 30 000 hectares de sols sont artificialisés chaque année. Que signifient ces chiffres ? Quels en sont les enjeux ? Rencontre avec Rémi Guidoum, responsable biodiversité de notre Fondation qui compte bien faire de ce sujet central, un axe majeur de notre action à venir.

L’artificialisation des sols est l’un des moteurs majeurs de la dégradation écologique en France. Elle remet en cause la protection des terres agricoles, accroît l’étalement urbain et fragilise nos écosystèmes. Sa maîtrise est donc un pilier de toute politique de transition environnementale.

Rémi, l’artificialisation des sols, c’est quoi exactement ?

La notion d’artificialisation des sols est relativement récente. Elle trouve son origine dans la volonté de suivre les changements d’occupation du sol qui occasionnent des pertes de surfaces agricoles. La perspective s’est ensuite élargie aux changements s’effectuant également au détriment d’espaces naturels ou forestiers. Un sol artificialisé est statistiquement défini comme un sol qui n’est plus, du fait d’un changement d’occupation ou d’usage, ni un espace naturel, ni un espace agricole, ni un espace forestier. On parle ainsi de consommation d’ENAF (espace naturel, agricole ou forestier) pour désigner, en creux, les changements d’occupation ou d’usage des sols dus à l’urbanisation. Aujourd’hui en France, c’est le suivi des consommations d’ENAF qui constitue la mesure de l’artificialisation des sols. En construisant, sur des espaces naturels agricoles ou forestiers, une route, un lotissement, un parking ou un jardin public, on fait passer les sols concernés dans la catégorie « sols artificialisés », que ceux-ci soient bitumés ou végétalisés.

La loi climat et résilience d'août 2021, revient sur cette notion d’artificialisation des sols, qu’est-ce qui a changé ?

Elle a inscrit dans le droit une nouvelle définition de l’artificialisation et prévu de modifier la méthode de suivi de ce phénomène à compter de 2031. Elle indique désormais que l’artificialisation est le résultat de : “l’altération durable de tout ou partie des fonctions écologiques d’un sol, en particulier de ses fonctions biologiques, hydriques et climatiques, ainsi que de son potentiel agronomique par son occupation ou son usage”.

Ce qui change avec cette nouvelle définition , c’est qu’elle ne se concentre plus prioritairement sur l'occupation ou l’usage du sol, mais aussi sur l’altération de ses fonctionnalités écologiques et de son potentiel agronomique. Malheureusement, en l’état, les outils prévus par les textes ne permettent pas d’aller au bout de cette logique. Ils restent prisonniers d’une distinction binaire entre des sols considérés comme « artificialisés » et des sols considérés comme « non artificialisés », dichotomie qui traduit mal la diversité des situations et de leurs conséquences écologiques.

De plus, malgré la volonté de se concentrer sur l’altération des fonctions écologiques, la distinction opérée par la loi se fait finalement toujours en fonction de l’occupation et des usages du sol et non sur la base des conséquences effectivement constatées sur le terrain.

Au-delà des conséquences sur les écosystèmes, l’artificialisation touche directement la qualité de vie. Une urbanisation non maîtrisée nuit à la cohérence des paysages, aux continuités écologiques et à l’accès équitable au foncier durable. C’est un enjeu de transition écologique des territoires.

Les changements d’occupation et d’usages des sols ont de multiples répercussions. Peux-tu nous expliquer lesquelles ?

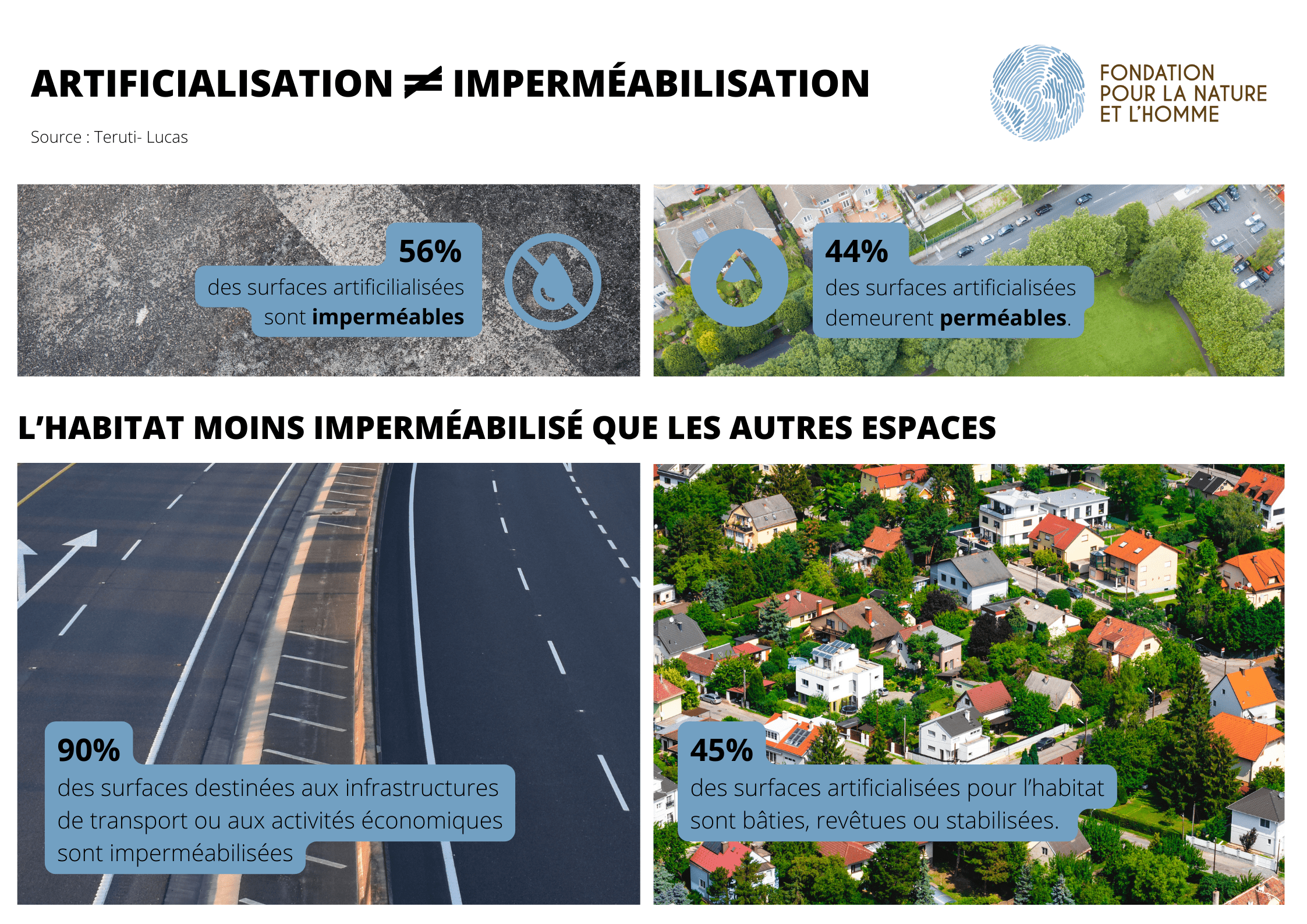

On peut distinguer deux conséquences distinctes de l’artificialisation des sols, que l’on retrouve dans la définition nouvellement inscrite dans la loi : la perte de surfaces agricoles disponibles d’une part, et la dégradation des écosystèmes d’autre part.

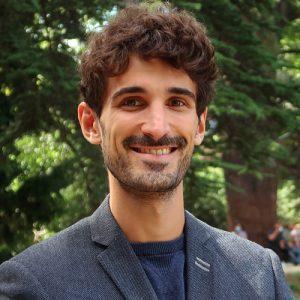

Comme je l’ai dit, l’artificialisation des sols s’opère majoritairement aux dépens des terres agricoles : 2/3 de l’artificialisation entre 2006 et 2014 en France a eu lieu sur celles-ci. De plus, les villes s’étant historiquement souvent développées à proximité de terres particulièrement fertiles, l’extension urbaine se fait largement au détriment de terres de bonne qualité agronomique. Dans un contexte de croissance démographique, de volonté d’autonomie stratégique renforcée et de changement climatique, préserver un maximum de terres agricoles doit être une priorité.

L’artificialisation des sols a également des conséquences écologiques importantes. Les divers types d’aménagements urbains impactent non seulement les organismes vivants présents en transformant leur habitat, mais modifient aussi la composition et la structure des sols. Cela a alors des impacts sur la capacité des sols à remplir certaines fonctions dont les autres écosystèmes terrestres dépendent : fournir un support pour les végétaux ainsi que des habitats et des nutriments pour la biodiversité, transformer et stocker des matières organiques, participer au cycle de l’eau, filtrer et dégrader des polluants, ou encore participer aux processus climatiques. Les impacts peuvent être très différents en fonction des situations, d’où les problèmes posés par une distinction binaire entre sols artificialisés et non artificialisés.

Et les paysages dans tout cela, l’artificialisation des sols les transforment radicalement…

Effectivement, les écosystèmes ne se résument pas à leurs fonctions écologiques, ils sont habités par des populations d’espèces variées. L’artificialisation des sols par l’urbanisation contribue à fragmenter et simplifier la trame paysagère, en réduisant le nombre et la variété des habitats naturels, tout en les déconnectant les uns des autres. De ce fait, l’urbanisation applique ce que les scientifiques appellent un “filtre environnemental”, c’est-à-dire une pression qui permet seulement à une part des espèces, dites « généralistes », de se maintenir.

Certains types d’écosystèmes ont été particulièrement impactés par les aménagements au cours des dernières décennies : c’est notamment le cas des prairies, qui représentent 47% des surfaces naturelles artificialisées entre 1990 et 2018, ainsi que des zones humides, dont la superficie a été réduite de 50% en France entre 1960 et 1990. Les espèces ayant besoin de ces écosystèmes précis pour survivre, dites spécialistes, sont logiquement très impactées.

L’artificialisation touche-t-elle tout le territoire ?

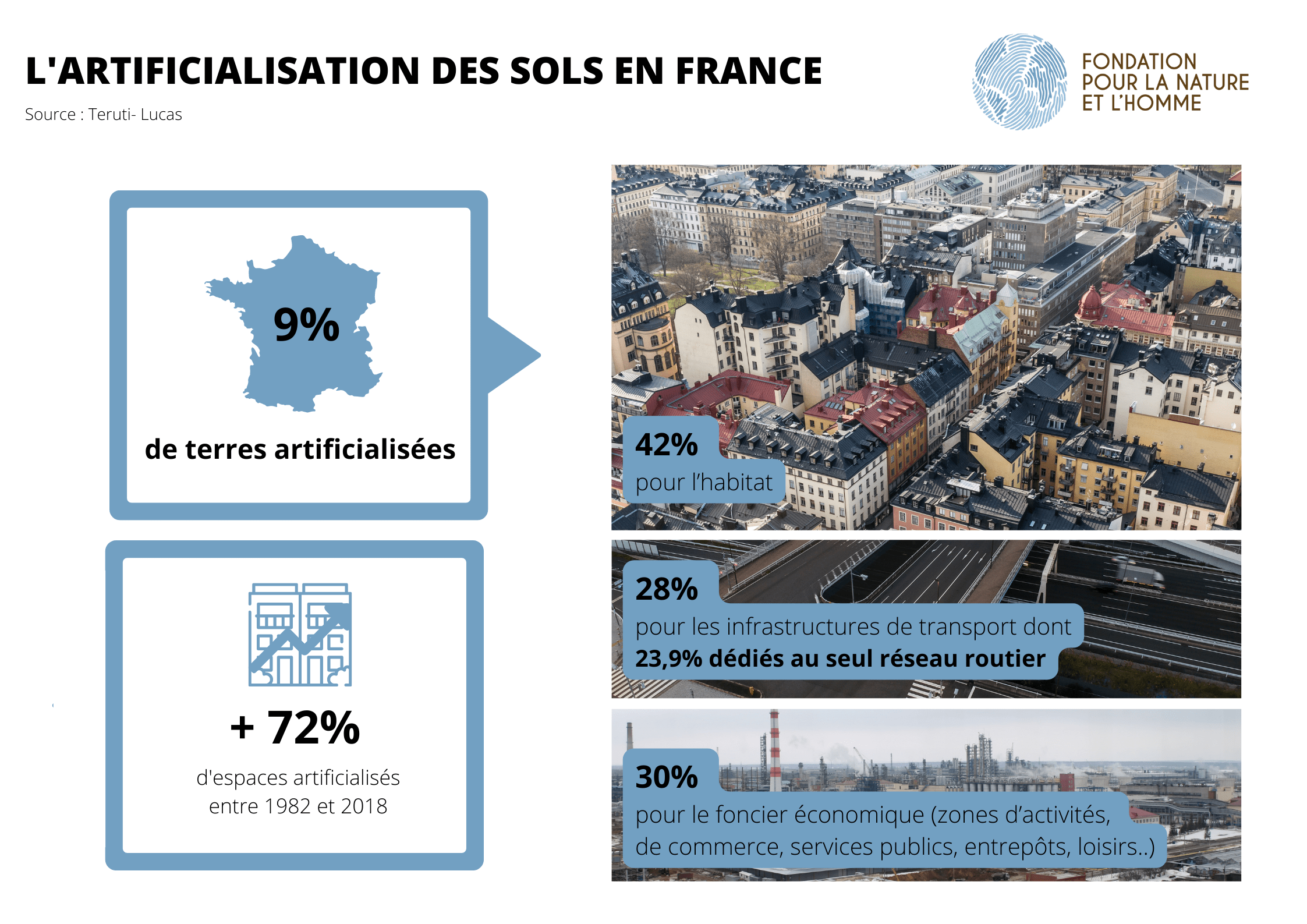

Selon les données du Ministère de l’Agriculture, les sols artificialisés recouvrent une surface totale de 5,0 Mha, soit 8% du territoire français DOM compris et 9% du territoire métropolitain. Les sols artificialisés se divisent entre des surfaces rendues imperméables (44%) et des surfaces demeurant perméables (56%). Les surfaces bâties représentent 17% des sols artificialisés (850 000 ha), tandis que les sols revêtus ou stabilisés (routes, parkings, pistes, voies ferrées) regroupent 44% des sols artificialisés (2,2 Mha).

Bien que ce phénomène touche l’ensemble du territoire, l’artificialisation se concentre prioritairement autour des grandes métropoles et dans les zones littorales, alors que les départements plus ruraux sont comparativement moins touchés (par exemple l’Est de la France de l’Aisne au Jura, le massif central, ainsi que les Alpes hors Haute-Savoie).

La contribution des communes à l’artificialisation des sols est très inégalement répartie sur le territoire. Le Cerema (un établissement public du Ministère de la Transition Écologique expert de l’aménagement du territoire) note que entre 2009 et 2018 “5% des communes sont responsables de 39,7% de la consommation d’espaces” et 20% des communes concentrent 81,7% de cette même consommation. Cette concentration statistique masque néanmoins des réalités diverses, puisque l’artificialisation se manifeste autant par de nombreux projets d’aménagement de petite échelle que par un nombre réduit d’opérations d’aménagement à grande échelle.

Le Cerema a aussi relevé une certaine décorrélation entre l’évolution de la population et les dynamiques d’artificialisation des sols. Pour 26% des communes françaises, l’artificialisation a en effet augmenté alors que le nombre de ménages diminuait sur la période 2011-2016.

Quels sont aujourd’hui les leviers d’action pour stopper cette artificialisation ?

La lutte contre l’artificialisation des sols est un défi complexe car ce phénomène touche beaucoup de sujets à la fois : logement, transports, activité économique, etc. En réalité, elle questionne fondamentalement nos modèles d’organisation du territoire.

Pour cette raison, il est important d’analyser les moteurs de l’artificialisation des sols, afin d’être en mesure d’en traiter les causes structurelles, et pas seulement les symptômes. Je prendrai ici un exemple. L’étalement urbain contribue largement à l’artificialisation des sols : il faut donc se poser la question de ses causes, parmi lesquelles figurent notamment le primat de la voiture individuelle dans les mobilités, ainsi que la politique de métropolisation du territoire qui concentre les activités et les personnes autour de grands pôles urbains.

Pour réduire l’artificialisation, il est essentiel d’ancrer la planification écologique au niveau local. Cela suppose une meilleure régulation foncière, un renforcement de la réglementation environnementale et une coopération accrue entre communes. Le rôle de l’État et des collectivités est central pour faire émerger des solutions viables.

Nous publierons prochainement un article spécifiquement dédié à la question des moteurs de l’artificialisation, et surtout ces prochains mois, nous allons mener un travail approfondi pour identifier les leviers permettant de réduire l'artificialisation des sols, tout en réduisant les inégalités d'accès au logement, à la mobilité et à la nature. Nous déclinerons ensuite des propositions pour articuler politique de sobriété foncière, réduction des inégalités sociales et préservation de la biodiversité.

Foire aux questions

Pourquoi l’artificialisation des sols est-elle un problème environnemental ?

Comment mesure-t-on l’artificialisation des sols ?

Quelles sont les principales causes de l’artificialisation ?

Quels écosystèmes sont les plus touchés par l’artificialisation ?

Comment limiter l’artificialisation du territoire ?

Quel est le lien entre artificialisation et transition écologique ?

En quoi la loi Climat et Résilience est-elle importante ?

Quels sont les effets de l’étalement urbain ?

Peut-on concilier développement urbain et protection des sols ?

Comment agir localement contre l’artificialisation des sols ?

Quels autres articles lire sur le sujet ?

L'article vous a été utile pour mieux comprendre cette actualité ?

Pour approfondir le sujet