Alors que certains pesticides néonicotinoïdes sont interdits en France pour protéger les abeilles et la santé humaine, ils continuent pourtant de se retrouver dans notre alimentation via les importations agricoles. Ce paradoxe réglementaire affaiblit la réduction des pesticides au niveau européen et questionne l’efficacité des dispositifs comme le Plan Écophyto.

Pesticides néonicotinoïdes : comment donner de l’ambition aux mesures miroirs européennes ?

Télécharger la synthèse (format pdf - 2 Mo)

Dans un nouveau rapport, l’Institut Veblen, le Bureau européen de l’environnement et la Fondation pour la Nature et l’Homme analysent la réglementation actuelle et formulent des recommandations pour en finir avec l’importation de produits traités avec des pesticides interdits en Europe.

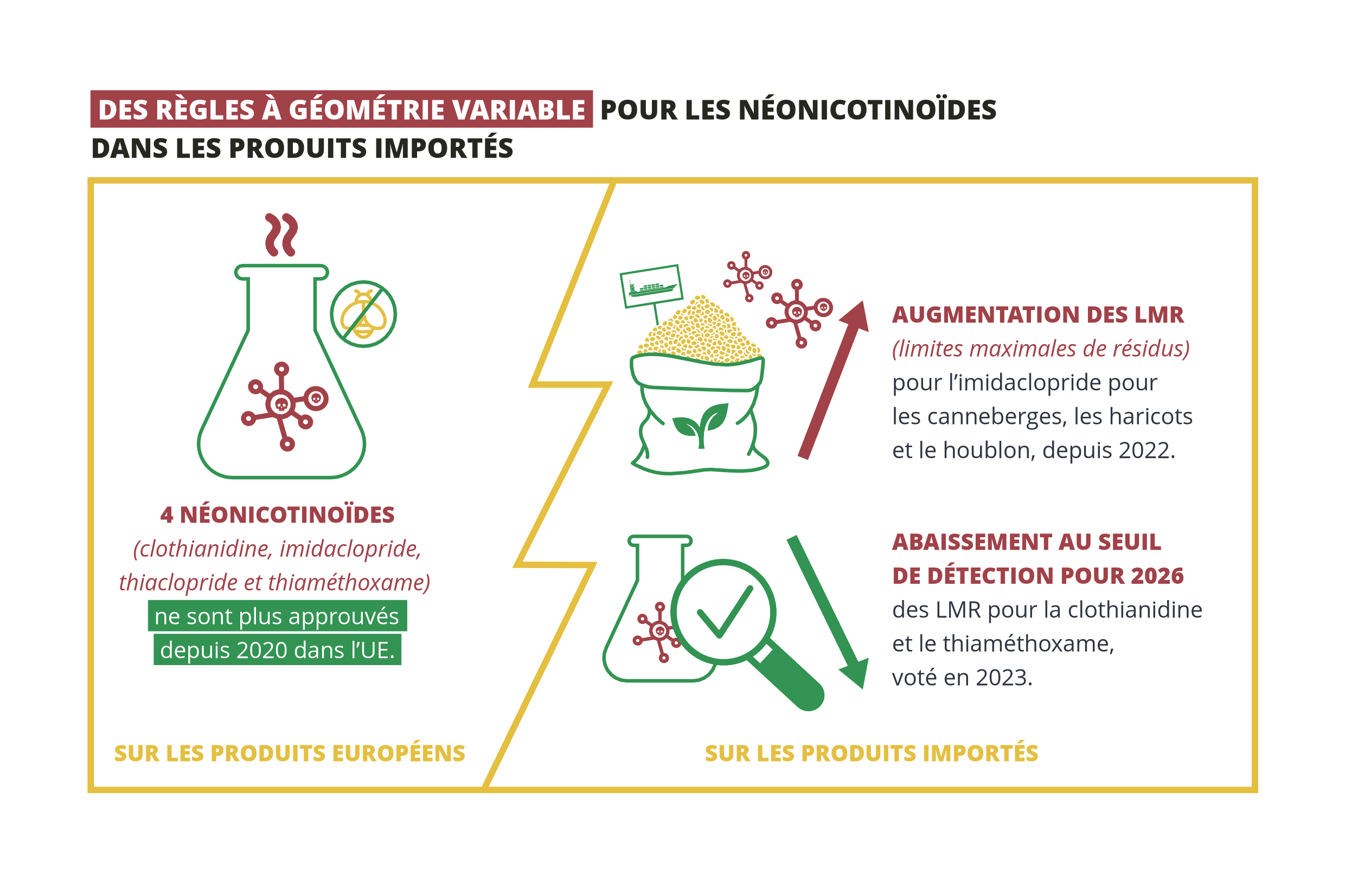

En février 2023, l’UE a adopté pour la première fois un règlement comportant une mesure miroir sur des pesticides pour un motif environnemental. Objectif : interdire d’ici 2026 l'importation de produits agroalimentaires contenant des traces de thiaméthoxame et de clothianidine, deux pesticides néonicotinoïdes (que l’on retrouve notamment dans le thé, les laitues ou les cerises pour le premier ou le thé, les herbes aromatiques, le riz ou le raisin pour le second), prohibés dans l’UE en raison de leur toxicité, notamment sur les pollinisateurs. Une décision qui va dans le bon sens, mais dont la portée et la robustesse devraient être renforcées pour les raisons suivantes :

1- L’UE continue de produire et d’exporter les mêmes pesticides qu’elle interdit sur son territoire

Interdits à l’utilisation sur le sol européen, certains pesticides sont pourtant toujours fabriqués par des entreprises européennes afin d’être exportés. Une pratique injustifiable sur le plan éthique qui renforce la probabilité d’importer des produits contenant ces mêmes pesticides sur le marché européen. En France, une interdiction partielle a été adoptée dans la loi EGAlim et mise en œuvre début 2022. La Belgique vient de prendre une décision du même ordre. Des discussions sont en cours pour des mesures d’interdiction de ces exportations en Allemagne et au niveau communautaire.

2- Seuls 2 néonicotinoïdes sur 4 interdits en Europe sont concernés par la mesure miroir.

Le règlement européen couvre deux néonicotinoïdes : le thiaméthoxame et la clothianidine. Les deux autres molécules que sont le thiaclopride et l’imidaclopride (qui fait partie des pesticides interdits dans l’UE principalement vendus dans les pays tiers), échappent ainsi au règlement. Pire, les produits contenant des résidus d’imidaclopride tels que les canneberges, les haricots ou le houblon, bénéficient même d’une tolérance accrue à l’importation.

3- L’approche par les limites maximales de résidus (LMR) comporte de nombreuses lacunes.

- Certaines catégories de produits ne sont pas couvertes, par exemple les matières premières agricoles destinées à la production d’énergie, une partie des aliments destinés uniquement au bétail ainsi que les produits transformés.

- L’abaissement au seuil de détection des LMR et leur contrôle ne garantissent pas l’absence totale d’usage de pesticides interdits en amont.

- Il sera toujours possible de demander des tolérances à l’importation plus élevées.

4- Le règlement européen ne prévoit pas de mettre fin aux dérogations accordées par les Etats membres pour l’usage de néonicotinoïdes interdits.

Heureusement, un récent arrêt de la CJUE pourrait y mettre un terme.

5- Des incertitudes quant à la compatibilité du règlement avec le droit de l’OMC et les accords commerciaux.

L’approche par les LMR risque d’amoindrir l‘efficacité du règlement et pourrait nuire à sa solidité juridique. Une interdiction totale d’importer des produits contenant des pesticides interdits, pour des raisons environnementales légitimes, pourrait s’avérer bien plus efficace pour protéger la biodiversité et la santé humaine.

L’accord UE-MERCOSUR risque d’accentuer le problème

Cet accord de commerce encourage à la fois les exportations européennes de pesticides interdits vers les pays du Mercosur et les importations de denrées agricoles traitées avec ces produits interdits qui reviennent directement dans les assiettes des Européens.

Les résidus de pesticides néonicotinoïdes persistent dans les aliments importés, malgré l’interdiction de ces substances sur le territoire national. Cela interroge sur la capacité de l’Europe à faire appliquer une réglementation cohérente sur les pesticides, et pose la question du cahier des charges du bio à l’échelle internationale.

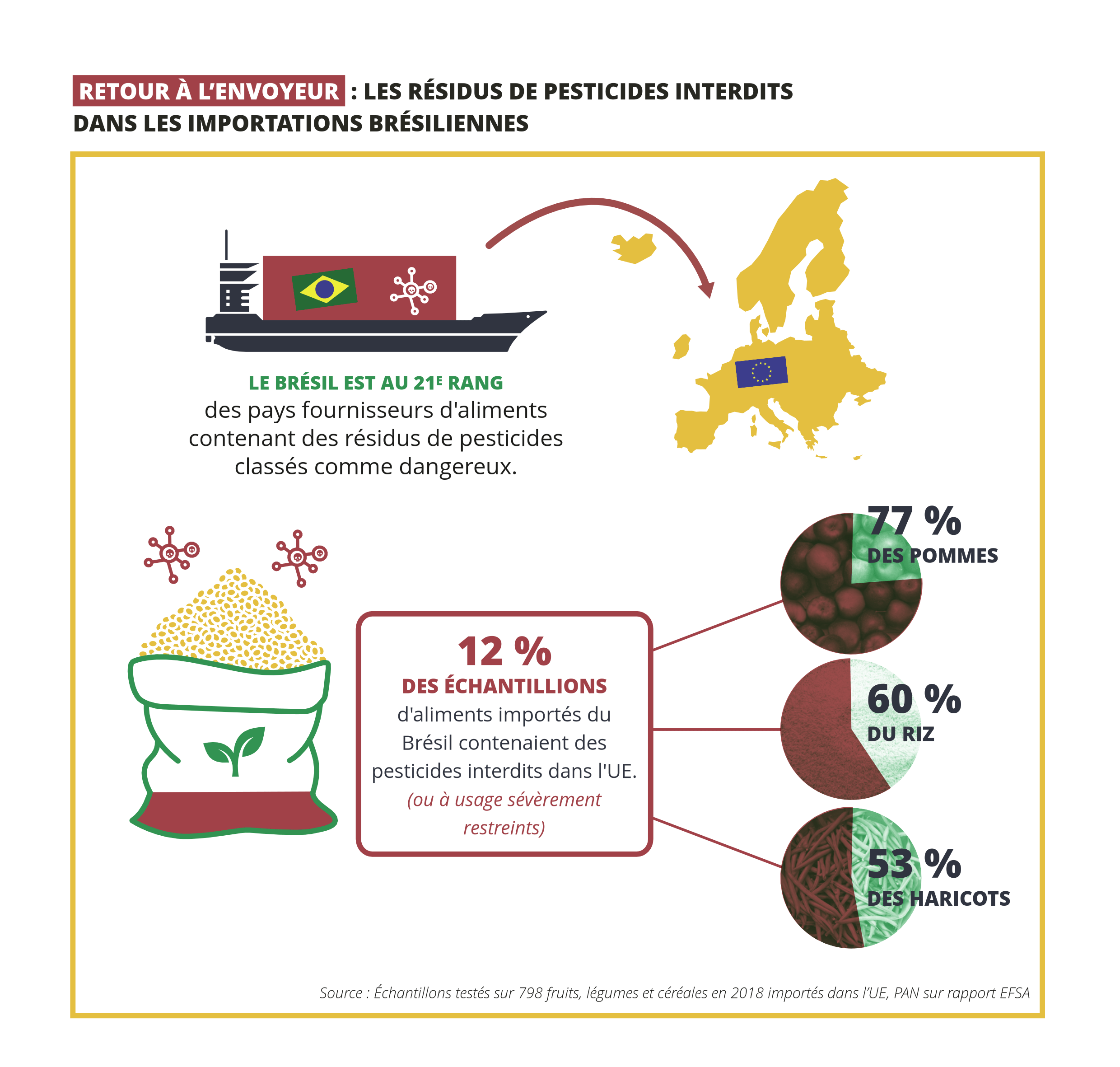

Etude de cas : Le Brésil

- Le Brésil est le 2e plus gros utilisateur de pesticides au monde, et le 2e plus gros importateur de pesticides interdits fabriqués en Europe. En effet, un tiers des substances actives autorisées au Brésil sont interdites dans l’UE.

- Il importe près de la moitié de la production européenne de néonicotinoïdes interdits, fournie principalement par la Belgique, l’Allemagne et la France - dont les exportations de pesticides interdits ont théoriquement été interdits en 2022. L’imidaclopride, qui échappe aux mesures miroirs européennes, est la principale substance active détectée dans les aliments échantillonnés à travers le pays, selon une étude de 2019.

- La législation brésilienne en matière de pesticides est bien moins contraignante que dans l’UE, et les LMR autorisées y sont beaucoup plus élevées : à titre d’exemple le Brésil autorise des LMR de glyphosate 5 000 fois plus élevées que dans l’UE, pour l’eau potable.

- Mais le Brésil est aussi le 2e pays d’importation de matières premières agricoles et d’aliments pour l’UE : il est devenu le leader mondial pour l'exportation de soja (qui consomme à lui seul plus de la moitié des volumes de pesticides importés), de bœuf, de poulets, de jus d’orange, de café et de canne à sucre, de bioéthanol et de tabac.

- Ainsi, l’UE importe, sous forme de résidus dans les aliments, les pesticides interdits qu’elle continue d’exporter au Brésil. Une étude du Pesticide Action Network (PAN) a révélé la présence de résidus de pesticides interdits ou strictement réglementés dans 12% des aliments échantillonnés, en provenance du Brésil et à destination de l’UE : plus de la moitié des pommes (77%), du riz (60%) et des haricots (53%) étaient concernés.

Comment rendre les mesures miroirs environnementales réellement efficaces ?

Nos trois organisations recommandent de :

- Baisser sans attendre les LMR au seuil de détection pour les néonicotinoïdes interdits ou non approuvés, et pour l’ensemble des pesticides extrêmement dangereux, en étendant l’instrument à l’ensemble des productions agricoles (cultures destinées à l’alimentation animale, aux usages énergétiques ou ornementaux) .

- Développer une approche d'interdiction totale pour les pesticides les plus dangereux. Concernant la faisabilité technique d’une telle interdiction, l’UE pourrait s’inspirer des mécanismes de contrôle et de traçabilité qu’elle met déjà en oeuvre concernant l’interdiction des hormones de croissance dans les produits animaux importés ou encore en matière de produits issus de l’agriculture biologique.

- Pour être aussi en cohérence vis-à-vis des règles de l'OMC, la Commission européenne devrait également mettre fin aux doubles standards existants, en interdisant :

- la fabrication, le stockage, le transport et l'exportation des substances interdites par l'UE ;

- les dérogations accordées par les Etats membres pour ces substances interdites, conformément à la récente décision de la CJUE, en privilégiant les incitations à l'adoption de pratiques agricoles plus durables.

Foire aux questions

Que sont les néonicotinoïdes ?

Pourquoi certains néonicotinoïdes sont-ils interdits en France ?

Peut-on encore importer des produits contenant des néonicotinoïdes ?

Quel est l'impact des pesticides importés sur l’eau et la santé ?

Ces produits respectent-ils les normes biologiques européennes ?

Comment les pesticides importés échappent-ils à la réglementation ?

Les produits bio importés contiennent-ils des pesticides ?

Quelle alternative pour éviter les néonicotinoïdes dans l’assiette ?

Le glyphosate est-il concerné par les importations ?

Comment encourager la réduction des pesticides en Europe ?

Comment en savoir plus sur le sujet des pesticides ?

L'article vous a été utile pour mieux comprendre cette actualité ?

Pour approfondir le sujet