Malgré des plans nationaux répétés comme le Plan Écophyto, la réduction des pesticides en France reste un échec patent. Ces substances, souvent pointées du doigt pour leurs effets cancérigènes, leurs résidus dans l’eau et leur impact sur la biodiversité, continuent d’être massivement utilisées dans l’agriculture conventionnelle. Comprendre les causes de cet immobilisme est essentiel pour proposer de vraies alternatives aux pesticides chimiques.

1% des financements publics est réellement efficace...Dans un rapport inédit, le Think tank de la Fondation pour la Nature et l'Homme met en évidence le déficit d’accompagnement des agriculteurs et agricultrices par les financements publics et privés.

Parmi les principaux pays utilisateurs de pesticides en Europe, la France ambitionne d’en réduire l’usage de 50% à horizon 2025. Pourtant, le recours à ces produits a augmenté de 25% en 10 ans. Pour comprendre les raisons d’un échec qui ne dit pas son nom, le Think tank de la FNH s’est intéressé aux financements publics et privés perçus par les acteurs agricoles et alimentaires au cours des 10 dernières années : Quels sont-ils ? Où vont-ils ? Concourent-ils vraiment à accompagner les agriculteurs vers la réduction drastique des pesticides ? Un travail mené durant 1 an avec le Basic aboutit à une conclusion sans appel : depuis 2008, la France a donné au monde agricole de grands objectifs à atteindre sans lui en donner les moyens.

Contribution

Réduction des pesticides en France : pourquoi un tel échec ?

Télécharger la contribution (format pdf - 3 Mo)Pourquoi est-il si difficile de sortir des pesticides?

1min50

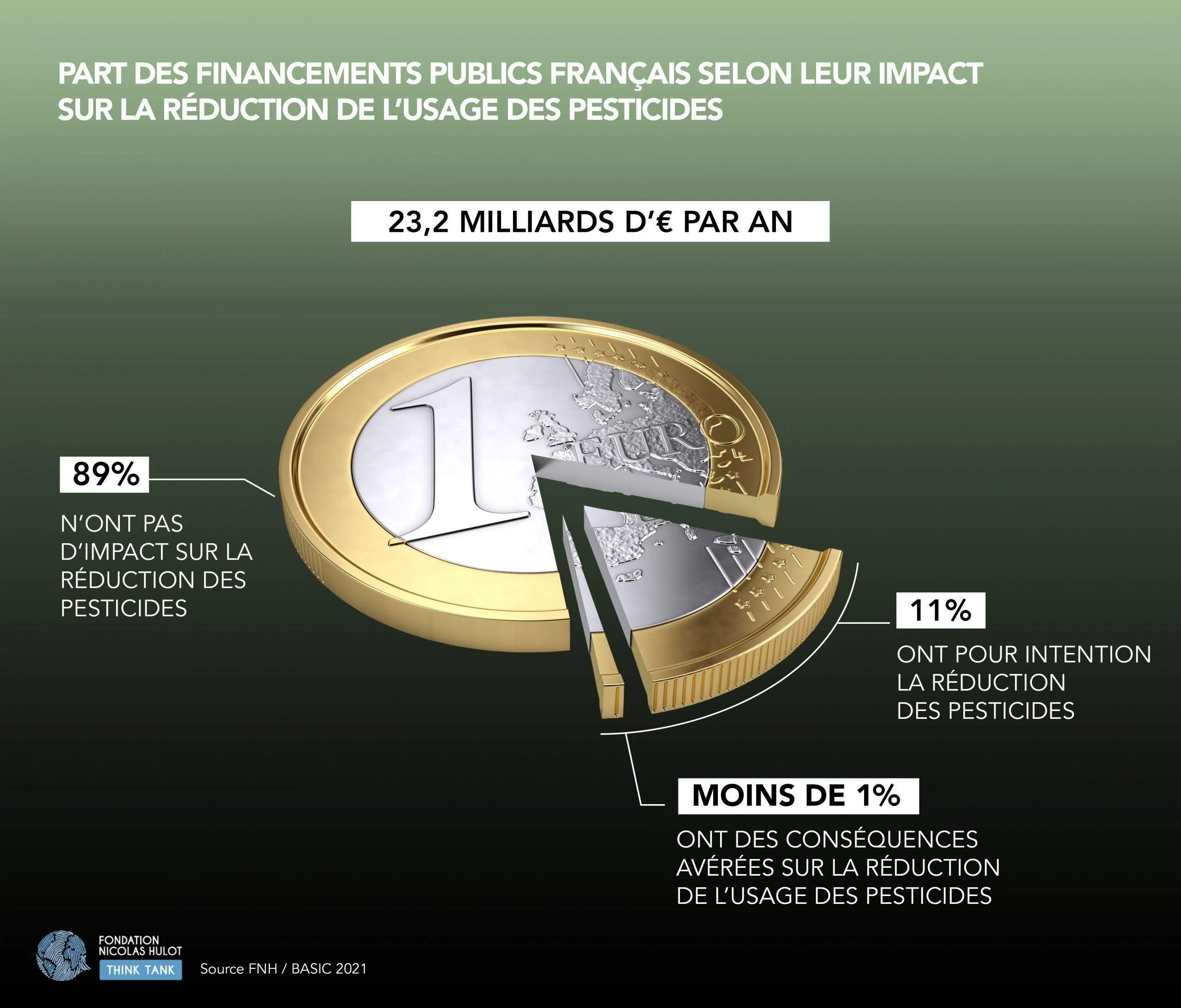

Sur 23,2 milliards d’euros de fonds publics perçus annuellement par les acteurs de l’alimentation, seul 1% a un effet avéré sur la réduction des pesticides…

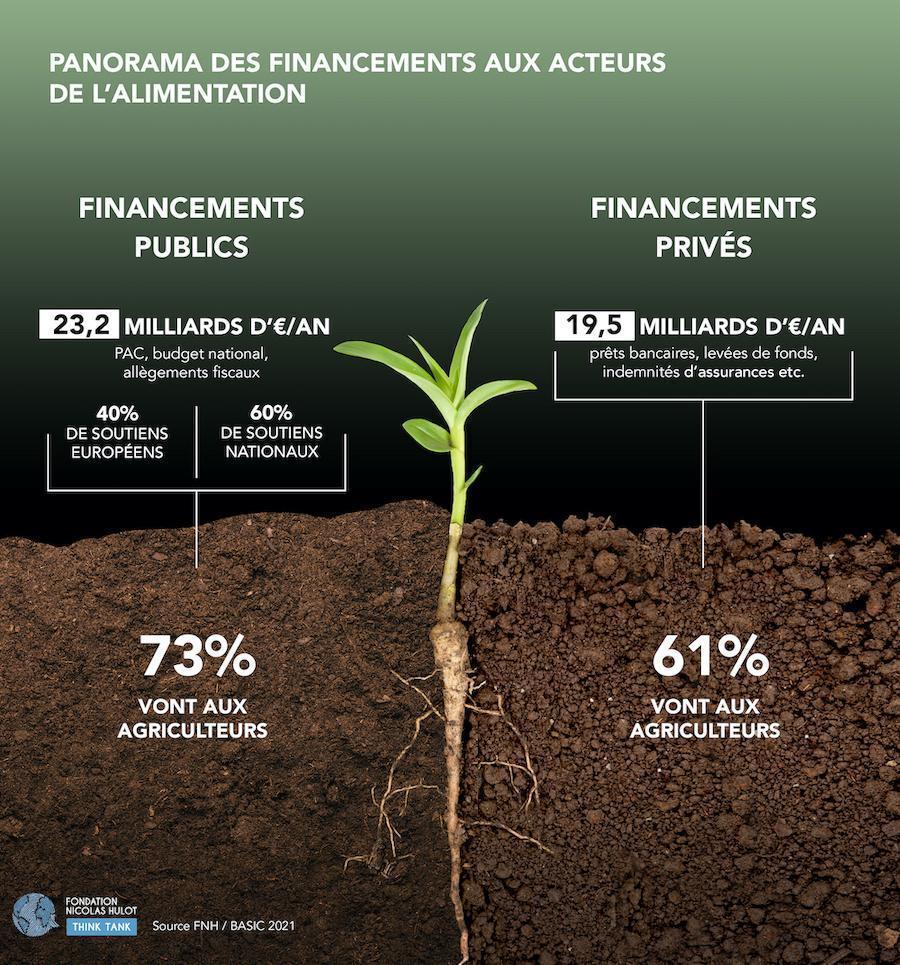

Le Think tank de la FNH a réalisé le premier panorama des financements publics versés aux acteurs de l’alimentation. Il en ressort un chiffre inédit à ce jour : ils perçoivent 23,2 milliards d’euros par an, qui comprend les financements publics dont la PAC, mais aussi les dispositifs d’allègements fiscaux dont bénéficient les acteurs économiques.

Le rapport montre que sur ces financements conséquents, seuls 11% ont pour intention de répondre à l’objectif de réduction des pesticides. Mais la réalité est bien pire. En réalité, seul 1% y contribue de manière avérée ! Un comble en termes d’efficacité de l’usage de l’argent public alors même que la nécessité de réduire l’utilisation des pesticides est dans toutes les bouches, et que les résultats des politiques menées depuis 10 ans sont catastrophiques : +25% d’usage des pesticides entre 2009 et 2018.

La conclusion est claire : les pouvoirs publics donnent au monde agricole des objectifs de réduction de l’usage des pesticides, aussi nécessaires qu’ambitieux, sans lui donner les moyens de les atteindre. Cela est d’autant plus inacceptable que les marchés agricoles et alimentaires ne rémunèrent pas suffisamment la production agricole.

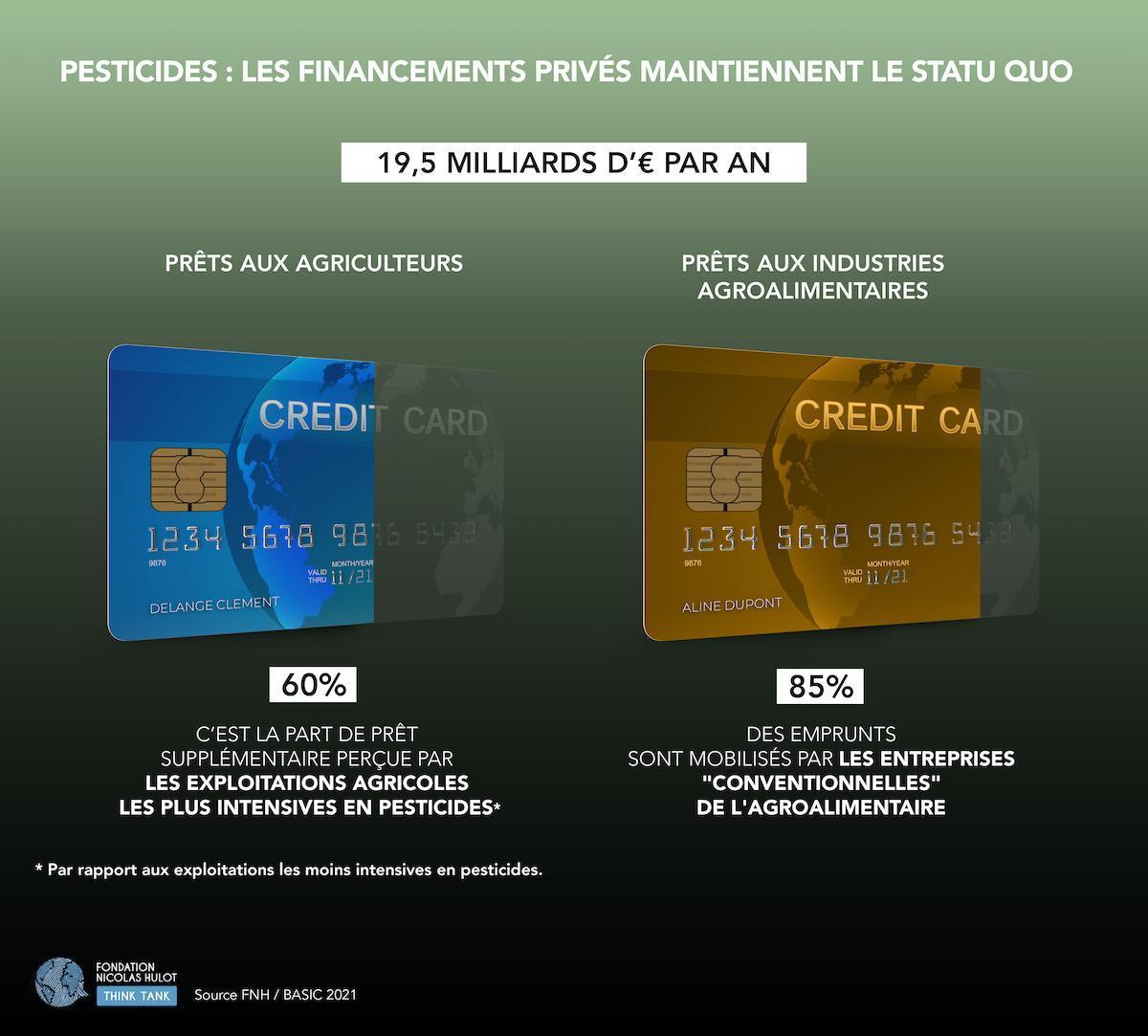

Des financements privés tout aussi conséquents qui confortent le système en place

Évalués à 19,5 milliards d’euros par an, les financements issus des acteurs privés - banques, coopératives agricoles… - pèsent à peu près autant que les financements publics. Ils se trouvent essentiellement sous forme de prêts qui sont davantage mobilisés par les exploitations agricoles les plus utilisatrices de pesticides (60% d’emprunts de plus que les exploitations les moins intensives en pesticides).

Concernant les autres acteurs de la chaîne alimentaire étudiés, 85% des emprunts bancaires par les industries agroalimentaires sont majoritairement contractés par les grandes entreprises et entreprises de taille intermédiaire*. Or, la majorité du chiffre d’affaires de ces entreprises est associée à des produits issus de matières agricoles “conventionnelles”, utilisatrices de pesticides.

Ainsi malgré un contexte d’incitation à la réduction de l’usage des pesticides, les financeurs privés restent passifs et alimentent in fine le statu quo.

La double analyse public/privé met également en évidence que le poids de l’échec est trop souvent mis sur les épaules des agriculteurs, alors que la responsabilité est bien du côté des pouvoirs publics et de l’ensemble des acteurs agricoles et alimentaires.

Pesticides : où va l'argent public ? Un sujet tabou...

1:37

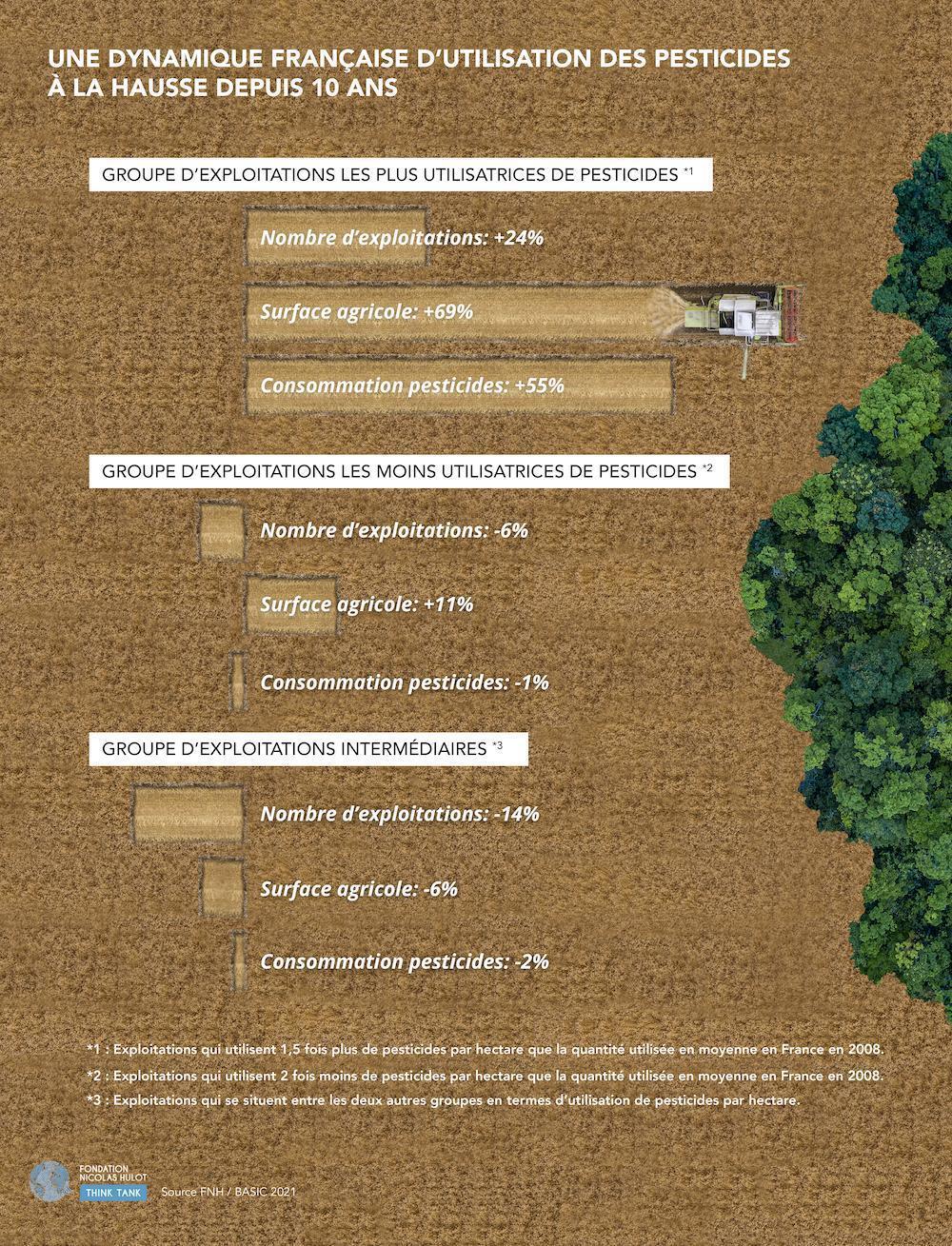

Un échec qui alimente une dangereuse dualisation de l’agriculture

Le rapport démontre également que le groupe des agriculteurs les plus utilisateurs de pesticides (9% des exploitations agricoles et 7% de la surface agricole utile) a augmenté sa consommation de 55% en 10 ans. Cette évolution s’explique essentiellement par la croissance de cet ensemble d’exploitations agricoles (en termes de nombre d’exploitations comme de surface agricole). Autrement dit, les plus gourmands en pesticides, toujours plus nombreux et plus grands, tirent les chiffres de consommation vers le haut. En corollaire, les exploitations les moins utilisatrices de pesticides ont réduit leur consommation de 1% en 10 ans; elles occupent 31% de la surface agricole mais voient leur nombre diminuer.

Entre les deux, il apparaît que 57% des exploitations se situent dans la moyenne des consommations et se trouvent à la croisée des chemins. Pour elles, les prochaines années seront déterminantes car elles semblent se trouver sur une ligne de crête.

Ainsi, les exploitations faiblement à moyennement utilisatrices représentent 91% des exploitations agricoles. Ce sont bien elles, en priorité, que les pouvoirs publics doivent accompagner pour faire pencher la balance du bon côté: leur donner un cap et des perspectives, sécuriser leur transformation, assurer la rémunération des systèmes agricoles vertueux et booster les installations et transmissions en agroécologie. Ce dernier point est clef : dans 10 ans, la moitié des agriculteurs seront partis à la retraite. Le renouvellement des générations est donc clé pour atteindre les objectifs écologiques. La France doit se donner pour objectif 100% d’installations en agroécologie dans 10 ans.

L’objectif initial de divisé par deux l’usage des pesticides dans l’agriculture n’a pas été atteint, en partie à cause de dérogations successives, de l’absence de contraintes fortes sur les pesticides interdits, et d’une méconnaissance du grand public sur ce à quoi servent les pesticides aujourd’hui. Le manque d’incitations claires vers une agriculture biologique ou écologique aggrave ce constat.

La cohérence des politiques publiques et l’engagement des acteurs privés ne serviraient pas seulement la cause de la biodiversité. Ce serait le fondement d’un nouveau contrat entre l’agriculture et la société, mettant fin à la dissonance historique entre les objectifs assignés à l’agriculture et les moyens qu’on donne aux acteurs pour y répondre.

Foire aux questions

Pourquoi la France n’arrive-t-elle pas à réduire les pesticides ?

La réduction des pesticides en France est freinée par des dérogations régulières, un manque de volonté politique et une dépendance forte de l’agriculture conventionnelle aux produits chimiques.

Qu’est-ce que le Plan Écophyto ?

Le Plan Écophyto est une stratégie publique lancée en 2008 pour réduire l’usage des pesticides dans l’agriculture. Ses objectifs ont été revus à la baisse plusieurs fois en raison de résultats insuffisants.

Les pesticides sont-ils cancérigènes ?

Certains pesticides cancérigènes sont encore autorisés en France, malgré les alertes scientifiques. Leurs effets sur la santé sont reconnus par plusieurs agences sanitaires.

Quels sont les risques liés aux résidus de pesticides dans l’eau ?

Les résidus de pesticides peuvent contaminer l’eau du robinet, notamment dans les zones agricoles. Cela soulève des inquiétudes sur la qualité de l’eau consommée.

Quels pesticides sont interdits en France

La liste des pesticides interdits en France évolue, mais certains comme le glyphosate ou certains néonicotinoïdes bénéficient encore de dérogations temporaires.

À quoi servent les pesticides dans l’agriculture ?

Les pesticides sont utilisés pour protéger les cultures contre les maladies, les ravageurs et les mauvaises herbes. Cependant, ils ont un impact environnemental important.

Existe-t-il des alternatives aux pesticides chimiques ?

Oui, des alternatives aux pesticides existent, comme la lutte biologique, les rotations de cultures ou l’agriculture biologique.

Quelle est la réglementation sur les pesticides en France ?

La réglementation sur les pesticides est encadrée au niveau européen et français, mais reste permissive. Elle autorise encore certains produits controversés comme l’acétamipride.

Quel est le lien entre pesticides et agriculture biologique ?

L’agriculture biologique exclut l’usage de pesticides de synthèse, ce qui en fait une solution crédible pour réduire leur impact sur la santé et l’environnement.

Quels sont les objectifs de réduction des pesticides en France ?

La France vise une réduction de 50 % de l’usage des pesticides, mais cet objectif reste loin d’être atteint à ce jour.

Comment en savoir plus sur le sujet des pesticides ?

Vous pouvez continuer votre lecture en parcourant d'autres articles, comme Se passer des pesticides : c’est possible ou Incohérences du règlement UE sur les pesticides Bonne lecture !

Contribution

Étude des financements publics et privés liés à l’utilisation agricole de pesticides en France

Télécharger la contribution (format pdf - 5 Mo)Sources

* De plus de 250 salariés

L'article vous a été utile pour mieux comprendre cette actualité ?

Pour approfondir le sujet