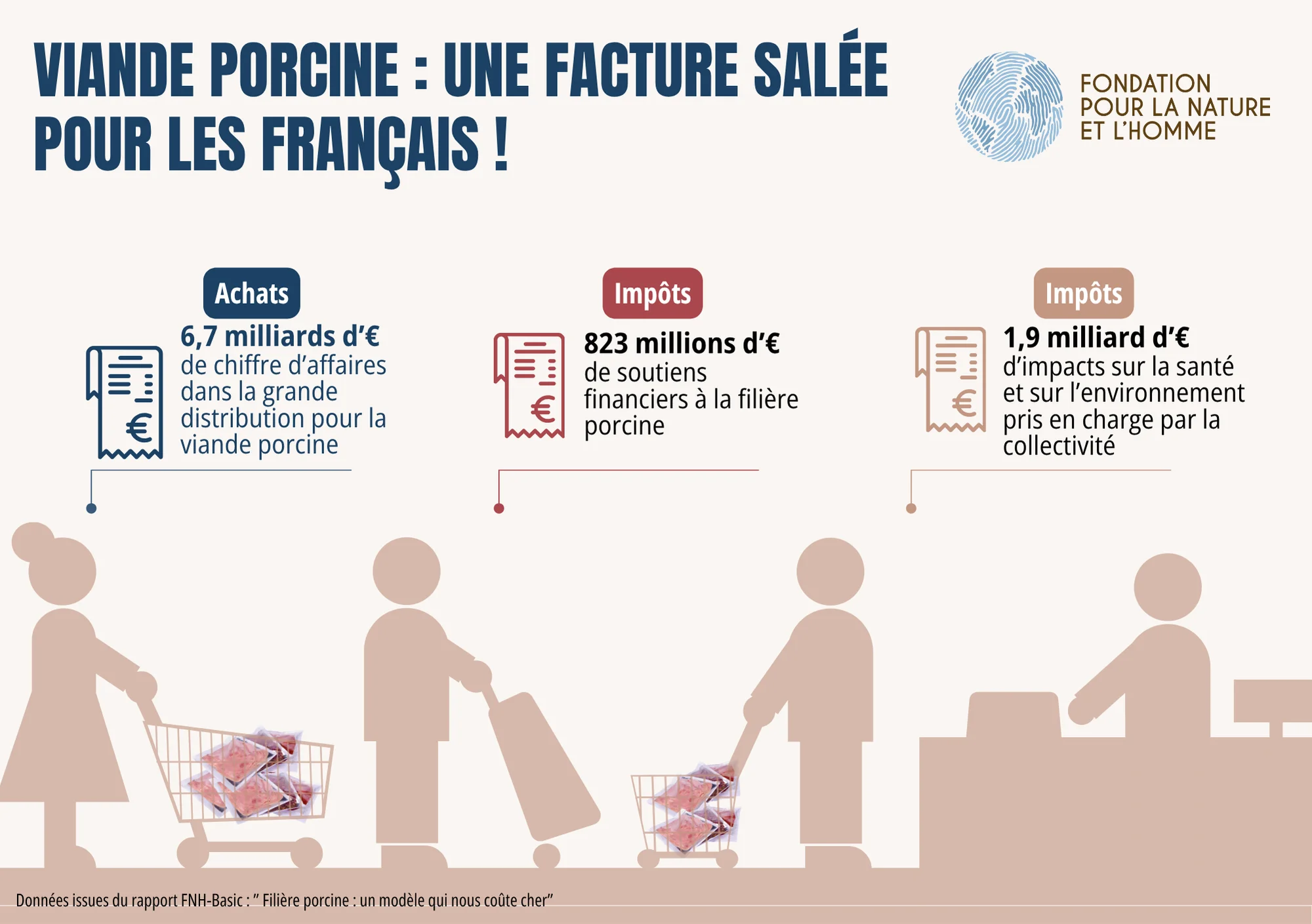

Soutiens publics, impacts environnementaux et prise en charge des impacts sanitaires… Une facture supportée par le contribuable estimée à 2,8 milliards d’euros par an, dans un rapport inédit de la Fondation pour la Nature et l'Homme présenté à l'Assemblée nationale et déjà relayé par de nombreux médias dont Le Monde, La Tribune ou encore Ouest-France.

[REPLAY] Etude sur la filière porcine présentée à l'Assemblée nationale

Derrière des rayons charcuterie dynamiques, des revenus agricoles parmi les plus élevés du secteur et un bassin d’emplois important en Bretagne, se cache une autre réalité jamais chiffrée : quel coût supporté par la sécurité sociale chaque année pour soigner les maladies liées à la surconsommation de charcuterie ? Quel coût payé par le contribuable pour dépolluer les eaux et lutter contre les algues vertes dans les territoires d’élevages porcins ? Quel impact du modèle intensif actuel sur l’emploi dans les 13 000 élevages et les 159 abattoirs restants en France ? Pour la première fois, la Fondation pour la Nature et l’Homme a exploré ces angles morts en chiffrant les coûts sociétaux associés à la filière. Sur la base de cet éclairage indispensable, elle pose des pistes de transition pour notre santé, l’environnement et l’avenir même des éleveurs.

Le chiffre d’affaires de la grande distribution atteint presque 7 milliards d’euros pour la seule consommation de produits porcins (jambons, saucisses, charcuteries, etc) et nous estimons ses bénéfices à 430 millions d'euros annuels sur le seul rayon charcuterie, soit l'équivalent d'1/5 de ses bénéfices totaux (rayons alimentaires et non alimentaires compris) . Les exploitations agricoles porcines génèrent en moyenne des revenus 50% plus élevés que l’ensemble des exploitations agricoles. Et la filière joue un rôle central dans l’économie agroalimentaire nationale et régionale, représentant près de 2 % des actifs bretons. Pourtant, l’analyse approfondie menée par la FNH, avec le soutien technique du BASIC, nuance fortement ce constat d’apparente bonne santé.

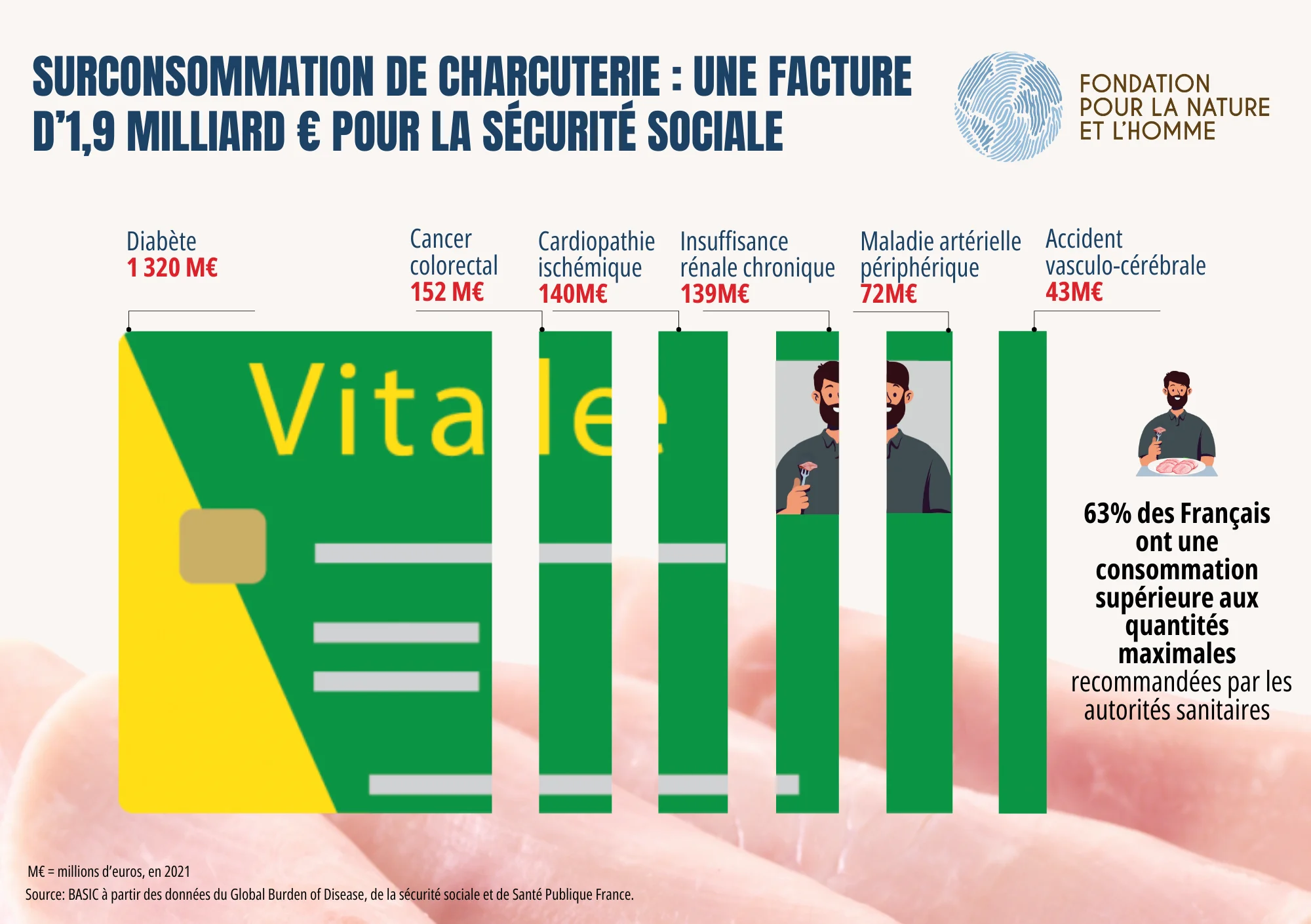

Cancers, diabète : les pathologies liées à la surconsommation de charcuterie coûtent 1,9 milliard d’euros par an à la Sécurité sociale.

La charcuterie, surconsommée par 63% des Français (le Programme National Nutrition Santé recommande de ne pas dépasser 150g / semaine de consommation de charcuterie), constitue un important facteur de risque pour de nombreuses pathologies (aggravé par la présence de nitrites).

7 pathologies sont particulièrement identifiées par l’étude de référence mondiale sur les facteurs de risques sanitaires - Global Burden of Disease (GBD) - que nous avons utilisée pour calculer les dépenses de santé liées à la surconsommation de charcuterie.

Notre estimation fait ainsi apparaître un coût annuel de 1,9 milliard d’euros, dont 1,3 milliard d’euros (71%) lié aux traitements et soins du diabète seul. Ces sommes, qui grèvent le budget de la sécurité sociale, s’expliquent par les coûts importants que représentent les soins chroniques et les médicaments à vie nécessaires pour traiter la maladie, conjugués à la taille importante de la population concernée.

Viennent ensuite les dépenses liées :

- au cancer colorectal (152 millions d’euros),

- à la cardiopathie ischémique (140 millions d’euros),

- à l’insuffisance rénale chronique (139 millions d’euros),

- à la maladie artérielle périphérique (72 millions d’euros)

- aux accidents vasculaires cérébraux (43 millions d’euros).

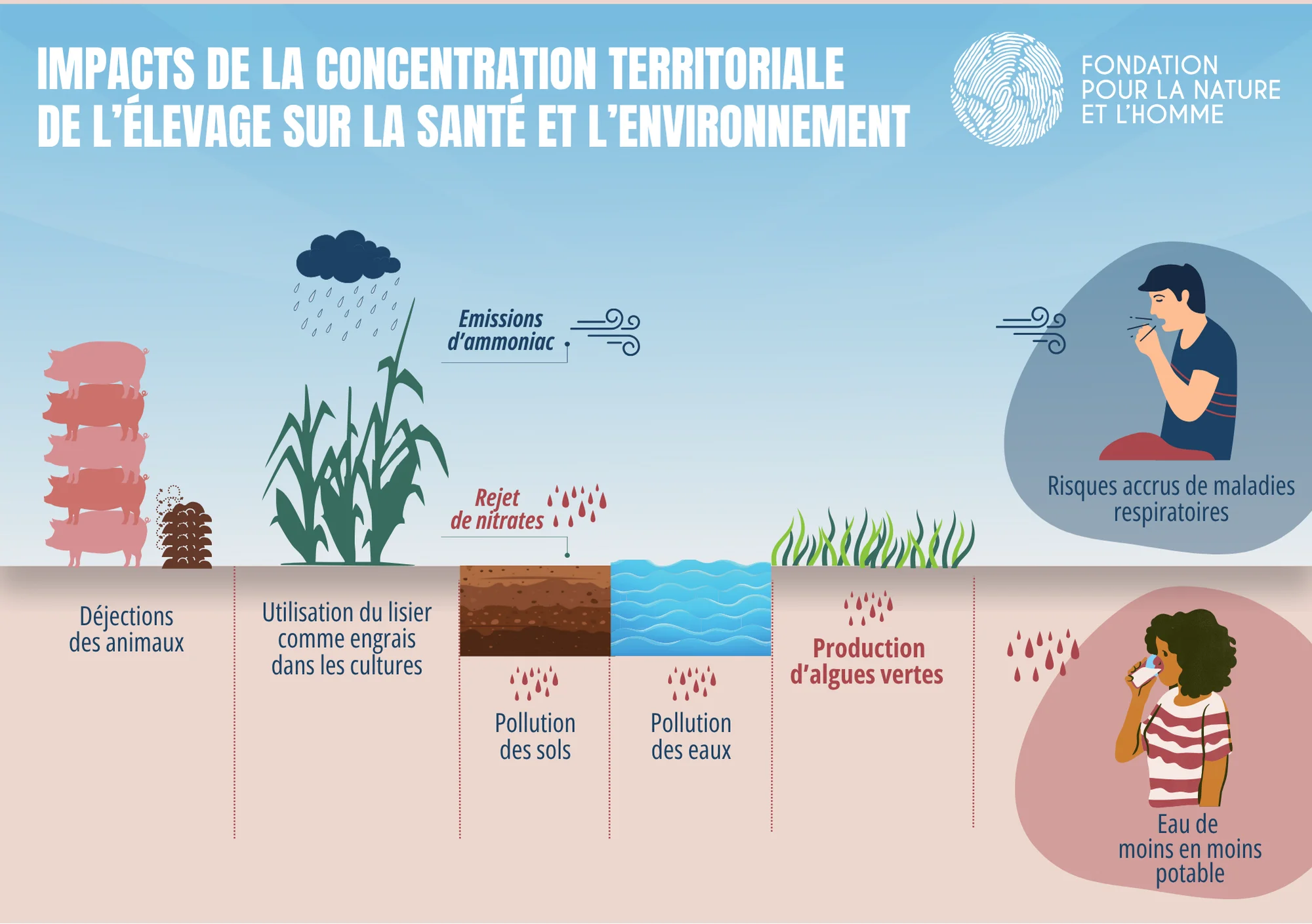

162 millions d’euros dépensés chaque année pour traiter les pollutions environnementales, dont 95 millions rien qu’en Bretagne.

Ces montants sont issus d’un recensement rigoureux des dépenses effectuées par l’État, les collectivités territoriales et les agences publiques.

Ils recouvrent :

- Les coûts liés à la pollution de l’air par l’élevage porcin pour 138 millions d’euros, dont 79 pour la Bretagne :

- Des coûts sanitaires directs de 11 millions d’euros, dont 6,2 pour la Bretagne, liés au traitement des maladies respiratoires provoquées par les polluants (ammoniac et particules fines) issus de l’élevage porcin.

- Des dépenses de surveillance et de prévention de 127 millions d’euros, dont 72 pour la Bretagne. Ces montants correspondent au financement du dispositif national de suivi de la qualité de l’air ainsi qu’à divers plans de lutte contre la pollution.

- La pollution de l’eau liée à l’élevage porcin pour 24,6 millions d’euros, dont 15 pour la Bretagne :

- La gestion des nitrates provenant des effluents d’élevage (lisiers de porc) et qui s’infiltrent dans les cours d’eau et nappes phréatiques coûte 22 millions d’euros, dont 12 pour la Bretagne. Ils obligent l’État à renforcer le traitement de l’eau potable et à financer des programmes de réduction des rejets.

- Le Plan de Lutte contre les Algues Vertes (PLAV) coûte 2,6 millions d’euros, exclusivement pour le territoire breton. Il finance des actions de prévention et de nettoyage pour limiter le phénomène des marées vertes, causé par les excès d’azote agricole.

Dans une approche prudente, seuls les impacts ayant donné lieu à une dépense publique réellement effectuée apparaissent, tandis que d’autres dommages restent invisibles. Ces résultats ne tiennent par exemple pas compte des pollutions liées à la culture des céréales pour l’alimentation porcine, au coût du changement climatique, à la dégradation d’écosystèmes marins et littoraux, de l’indemnisation des victimes d’algues vertes, ou encore d’impacts sociaux ou d’impacts sur le bien-être animal.

823 millions d’euros de financements publics annuels pour soutenir la filière sans aucune conditionnalité et sans enrayer la baisse des emplois

Défini au terme d’une modélisation inédite prenant en compte les soutiens budgétaires de l’Union européenne et de l’État, ce montant de 823 millions d’euros se découpe comme suit :

- 429 millions de subventions directes (88% pour le maillon agricole et 12% pour l’industrie agroalimentaire), par exemple des aides à l’hectare pour les agriculteurs ;

- 247 millions d’exonérations de cotisations sociales, dont 60% reviennent à l’industrie agroalimentaire.

- 147 millions d’exonérations fiscales, principalement en aval (27% pour le maillon agricole, 37% pour le maillon de l’industrie agroalimentaire et 35% pour le maillon de la restauration hors domicile), qui correspondent à des exonérations fiscales (réductions de taxes ou d’impôts).

Là encore, ce recensement reste non exhaustif. Il n’intègre par exemple ni les soutiens publics des agences de l’eau, ni ceux destinés au maillon de la consommation.

Malgré ces soutiens financiers, la filière ne parvient pas à contenir la destruction tendancielle du nombre d’emplois liée à l’intensification des pratiques qui nécessite de moins en moins d’emplois par kilo de viande produite :

- En élevage, les équivalents temps plein ont baissé de 70% en 20 ans.

- Le secteur de la transformation a perdu 13% de ses emplois CDI entre 1979 et 2019, malgré une hausse de la production de charcuterie de 87%.

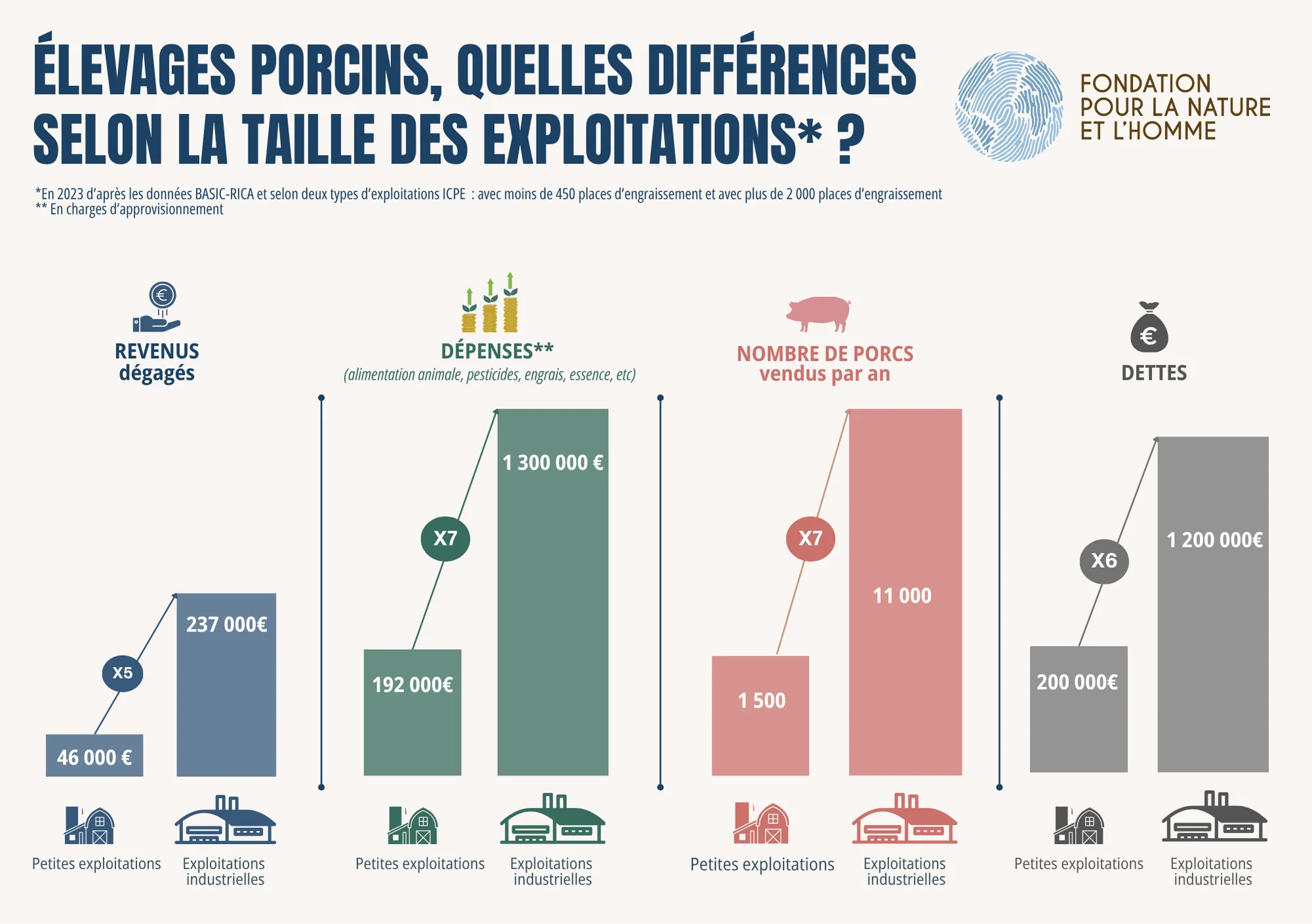

Enfin, un travail a également été mené pour estimer les revenus dégagés par les exploitations porcines sur la base de l’année 2023. Il révèle de très fortes inégalités. Alors qu’environ 5% des sites d’élevages porcins — les élevages industriels facilités par la proposition de loi Duplomb — génèrent 237 000 euros de revenus par associé, 7% des exploitations porcines génèrent un revenu négatif.

Face à cet état des lieux inquiétants pour la santé, l’environnement et l’avenir des éleveurs : la FNH pose 5 propositions sur la table

Face à cet état des lieux inquiétant, la FNH propose d’organiser une planification de la transition de la filière à 2040. Cette planification doit être très progressive et partir d’abord de la consommation et de la création de débouchés, tout en réorientant progressivement les financements publics et en assurant un partage de la valeur équitable. Dans un second temps seulement, l’amont agricole doit être ciblé afin de réduire les densités d’animaux dans certains territoires, d’augmenter l’autonomie alimentaire des fermes et de diversifier les activités agricoles à l’échelle des exploitations aujourd’hui spécialisées.

Nos 5 priorités :

- Renforcer la Stratégie Nationale Alimentation Nutrition Climat afin de réduire la consommation de viande porcine de moitié, d’accompagner la filière vers une montée en gamme autour du moins et mieux de viande porcine (c’est-à-dire issue d’un élevage agroécologique et transformée sans nitrites) et de développer des débouchés pour les filières végétales.

- Développer les contrats tripartites (sous conditions environnementales et sociales) avec un objectif minimum de 30 % du chiffre d’affaires réalisé en rayon sur de la charcuterie bio à 2040.

- Conditionner les exonérations sociales, fiscales et les subventions à des critères sociaux, environnementaux, de santé publique, et de bien-être animal.

- Créer un fonds de transition agroécologique abondé grâce aux économies réalisées sur les impacts environnementaux et de santé publique et abondé par un pourcentage des bénéfices générés par les entreprises agroalimentaires et de la grande distribution.

- Lancer un plan de désendettement des éleveurs puis de restructuration-diversification des exploitations grâce à ce fonds de transition agroécologique et en suivant l’exemple d’autres pays européens déjà engagés dans cette voie. L’objectif sera de renforcer l’autonomie alimentaire des exploitations, de diversifier les cultures et de respecter des quantités maximales d’animaux élevés par territoire selon leurs capacités écologiques.

L'article vous a été utile pour mieux comprendre cette actualité ?

Pour approfondir le sujet