Sans financement adéquat, l’objectif ZAN restera lettre morte. Face aux coupes budgétaires, garantir un foncier durable passe par des choix politiques ambitieux et une vraie planification écologique. Comment financer le ZAN à l'heure des coupes budgétaires ? Notre Fondation publie une étude inédite sur les outils de financements indispensables à la mise en oeuvre de l’objectif Zéro Artificialisation nette (ZAN). Dans cette étude, nous démontrons que la réussite du ZAN est conditionnée à la mise en place d’un modèle économique durable et à des financements en adéquation avec les besoins des collectivités. Découvrez nos 20 propositions pour mettre les dispositifs fiscaux et budgétaires en cohérence avec le ZAN.

Fonds vert : entre 750 millions et 1,3 milliard d’euros par an sont nécessaires pour recycler les friches et renaturer les espaces artificialisés.

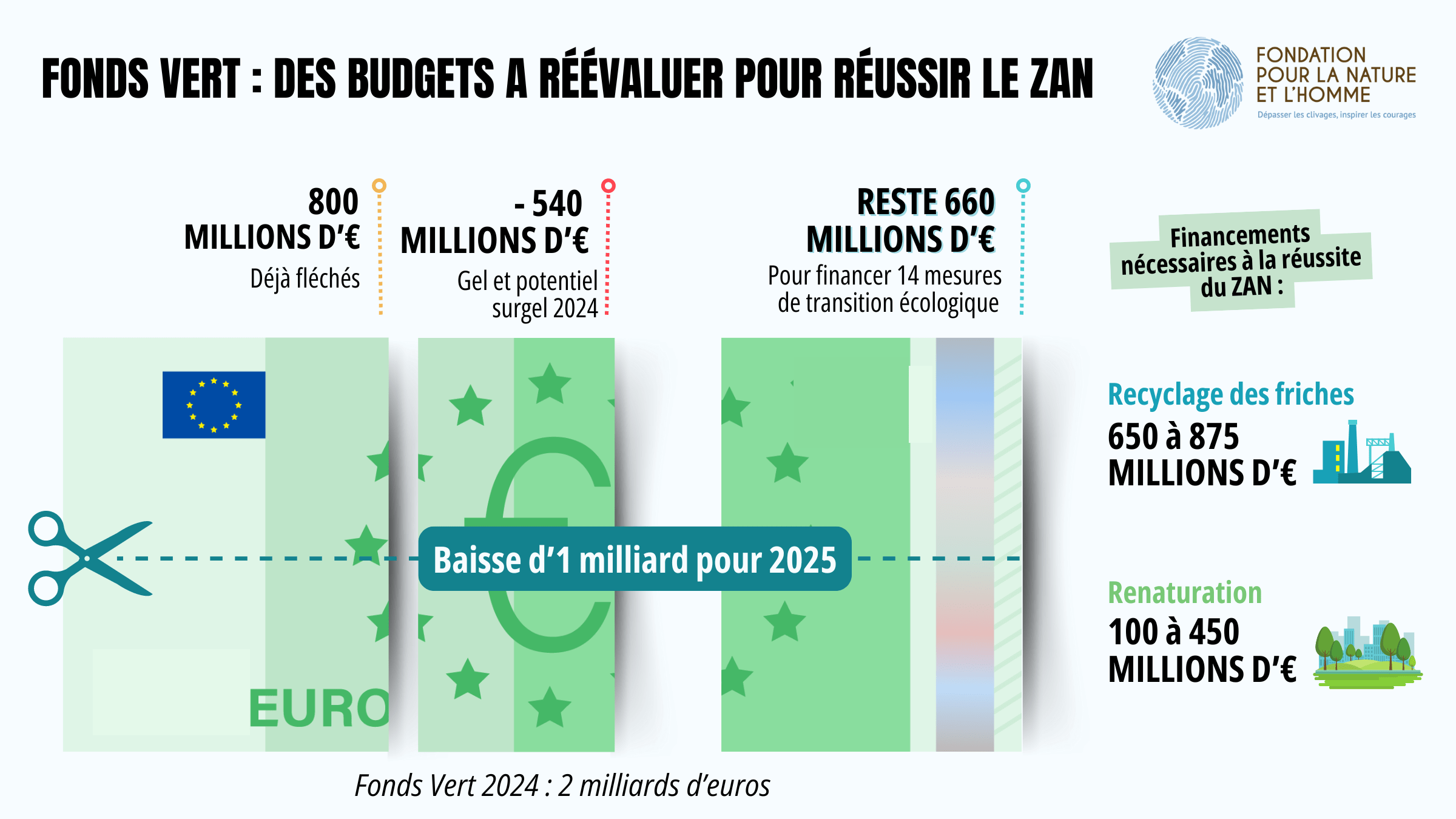

La réduction drastique du Fonds Vert met en péril la réalisation du ZAN. Les objectifs de réhabilitation des friches et de renaturation, essentiels pour préserver la biodiversité et limiter l'étalement urbain, sont compromis par l'insuffisance des crédits disponibles. En effet, le montant du Fonds Vert est fortement limité, celui-ci ayant été réduit de 2,5 milliards à 2 milliards d’euros d’autorisation d’engagement (AE) à la suite de la crise des finances publiques de février 2024 puis ramené à 1 milliard d’euros pour le budget 2025.

De plus et, au-delà du montant global limité, les priorités du Fonds Vert sont multiples et doivent servir au financement de 18 mesures de transition écologique différentes (rénovation des bâtiments, éclairage public, prévention des inondations…). Ce qui réduit d’autant l’enveloppe disponible à destination du recyclage des friches et à la renaturation. Ainsi, pour l’année 2024 si on retire du Fonds vert les 800 millions d’euros déjà fléchés sur certaines mesures (Territoires d’industrie, mobilité durable dans les territoires ruraux…) ainsi que les gels et surgel de crédits de 540 millions d’euros en cours, il ne reste que 659 millions d’euros réellement disponibles pour financer l’ensemble des autres mesures visées par le Fonds, soit 14 mesures.

Ce montant est extrêmement faible comparé aux besoins de financement importants pour atteindre le ZAN. Le recyclage des friches nécessiterait, à lui seul, un montant du Fonds Vert compris entre 650 et 850 millions d’euros chaque année. La renaturation, entre 150 et 450 millions d’euros par an. A titre de comparaison, en 2023, le Fonds Vert a dédié 368,5 millions d’euros au recyclage des friches soit presque deux fois moins que ce qu’il serait nécessaire d’investir pour respecter la trajectoire ZAN.

Il est donc urgent de pérenniser le Fonds Vert jusqu’à au moins 2050 et l’augmenter afin de dédier entre 750 et 1,3 milliard d’euros par an à la réhabilitation des friches et à la renaturation.

"En amputant de moitié le Fonds vert, il est illusoire de penser que toutes les collectivités parviendront à atteindre l’objectif ZAN. Cette mesure affaiblit un peu plus les capacités d’investissements des territoires, pourtant clé pour réussir la transition écologique et répondre aux enjeux de sobriété foncière”.

Pour préserver les sols naturels tout en soutenant la transition écologique des territoires, il est urgent de renforcer la réglementation environnementale et d’assurer une allocation équitable des ressources financières.

Nos mesures clés pour limiter l’artificialisation des sols

En matière de dotations d’investissements

Notre proposition :

- Bonifier les dotations d’investissements à destination des projets réalisés sans nouvelle artificialisation des sols. Ce dispositif a notamment été mis en place par la préfecture de la Seine Maritime, qui applique une majoration de subvention jusqu’à 10% pour les collectivités qui s’inscrivent dans une gestion économe de l’espace.

En matière de dotations de fonctionnement

Nos propositions :

- Inciter à la préservation des espaces naturels en attribuant un montant de la DGF en fonction du pourcentage d’espace non bâti de la commune

- Revoir la dotation de soutien aux communes pour les aménités rurales afin de renforcer les montants attribués aux zones de protection forte de la biodiversité

- Prendre en compte les difficultés liées à la vacance et à la présence de friche sur le territoire des communes et attribuer un montant de DGF en fonction

En matière de fiscalité locale

La réduction de l’artificialisation passe aussi par une fiscalité plus juste. Soutenir les communes engagées dans la sobriété foncière, c’est aussi lutter contre l’étalement urbain et encourager une urbanisation maîtrisée.

Nos propositions :

- Taxer de manière progressive les multi-propriétaires de logements vacants afin de favoriser la réutilisation des bâtiments existants.

- Augmenter significativement la taxation sur les plus-values de cessions de terrains nus devenus constructibles. Cette plus-value résulte principalement d’une décision d’urbanisme de la collectivité.[1]

- Transférer les recettes fiscales issues des taxes sur les plus-values de cession de terrains nus devenus constructibles (24 millions en 2024) de l’Etat aux établissements publics fonciers et aux agences de l’eau, acteurs essentiels à la réalisation de stratégies foncières et d’opérations de renaturation.

[1] La valeur des terres agricoles ou naturelles augmente fortement lorsque le terrain devient constructible. En France, 1 hectare de terre agricole est estimé en moyenne à 6130€ l’hectare tandis qu’un hectare pour faire construire une maison individuelle est estimé à 920 000€ l’hectare (x150). Source : EUROSTAT (2022) , Agricultural land renting prices for one year by region et MTECT (2023), Le prix des terrains et du bâti pour les maisons individuelles en 2022, Datalab.

Foire aux questions

Pourquoi le ZAN a-t-il besoin de financements spécifiques ?

Le Fonds Vert est-il suffisant pour financer le ZAN ?

Quels types de projets peuvent être soutenus dans le cadre du ZAN ?

Comment adapter la fiscalité pour soutenir le ZAN ?

Pourquoi renforcer les dotations aux collectivités ?

Quels leviers budgétaires existent déjà ?

Peut-on conditionner les aides à des critères environnementaux ?

Comment lutter contre la spéculation foncière ?

Quel lien entre sobriété foncière et fiscalité locale ?

Pourquoi faut-il pérenniser les financements jusqu’en 2050 ?

Quels autres articles lire sur le même sujet ?

L'article vous a été utile pour mieux comprendre cette actualité ?

Pour approfondir le sujet