Pourquoi et comment faciliter l'accès à une mobilité décarbonée quelque soit son lieu de vie?

Partout en France, le modèle « tout voiture » montre ses limites : émissions de gaz à effet de serre qui grimpent, précarité qui s’installe, santé qui se dégrade. Il devient indispensable d’imaginer et de construire des alternatives fiables pour garantir une liberté de mouvement aux habitants.

Pourquoi est-il essentiel d’agir pour proposer des alternatives au “tout-voiture” ?

Le système « tout voiture » dans lequel nous vivons aujourd’hui, et qui découle en partie de l’étalement urbain et des choix d’aménagement du territoire, est désormais insoutenable. Les voitures représentent environ 15% des émissions de gaz à effet de serre, et la dépendance à la voiture a précipité 15 millions de personnes dans la précarité mobilité, en raison de l’absence d’alternatives fiables et du coût des carburants, par exemple.

Les habitants des zones périurbaines et rurales sont particulièrement vulnérables à cette précarité, qui n’affecte pas seulement leurs déplacements quotidiens mais aussi leur qualité de vie, leur accès à des opportunités professionnelles, sociales et culturelles.

De plus, les preuves scientifiques s’accumulent sur les liens entre la pollution de l’air et l’augmentation des risques de développer certaines pathologies respiratoires, entraînant plus de 40 000 décès par an selon Santé Publique France.

La marche, le vélo, les transports en commun ou le train sont des réponses viables mais qui peinent parfois à se développer dans ces territoires. Face à ces constats, la FNH s’engage à porter des propositions concrètes pour que se mettent en place les conditions propices au développement et à l’accessibilité de ces différents types de transports, et notamment du vélo.

Comment agissons-nous pour que les alternatives à la voiture se développent sur tous les territoires ?

Nous contribuons à faire connaître le phénomène de précarité-mobilité qui touchent de nombreux habitants des zones rurales et périurbaines,

Nous développons une expertise pour chercher à rééquilibrer l’aménagement de l’espace public en laissant plus de place aux mobilités douces, telles que la marche et le vélo, afin que les espaces de vie deviennent plus respirables et plus inclusifs.

Nous plaidons pour le déploiement d’alternatives à la voiture et proposons des solutions pour déployer le vélo sur les territoires où son usage peine à décoller.

Nos dernières actions en faveur de la mobilité décarbonnée

Nous sommes en train de réaliser une étude portant sur la réaffectation de la voirie en faveur du vélo dans les territoires périurbains et ruraux. Le but de ce travail est d’identifier le potentiel de voirie existante pouvant être aménagée pour des trajets en vélo, à moindre coût et sans artificialiser les sols. Des critères pour identifier le type de voirie ciblée ainsi que les leviers, freins et barrières à cette réaffectation de la voirie sont également étudiées.

Pourquoi et comment soutenir le passage à l’électrique ?

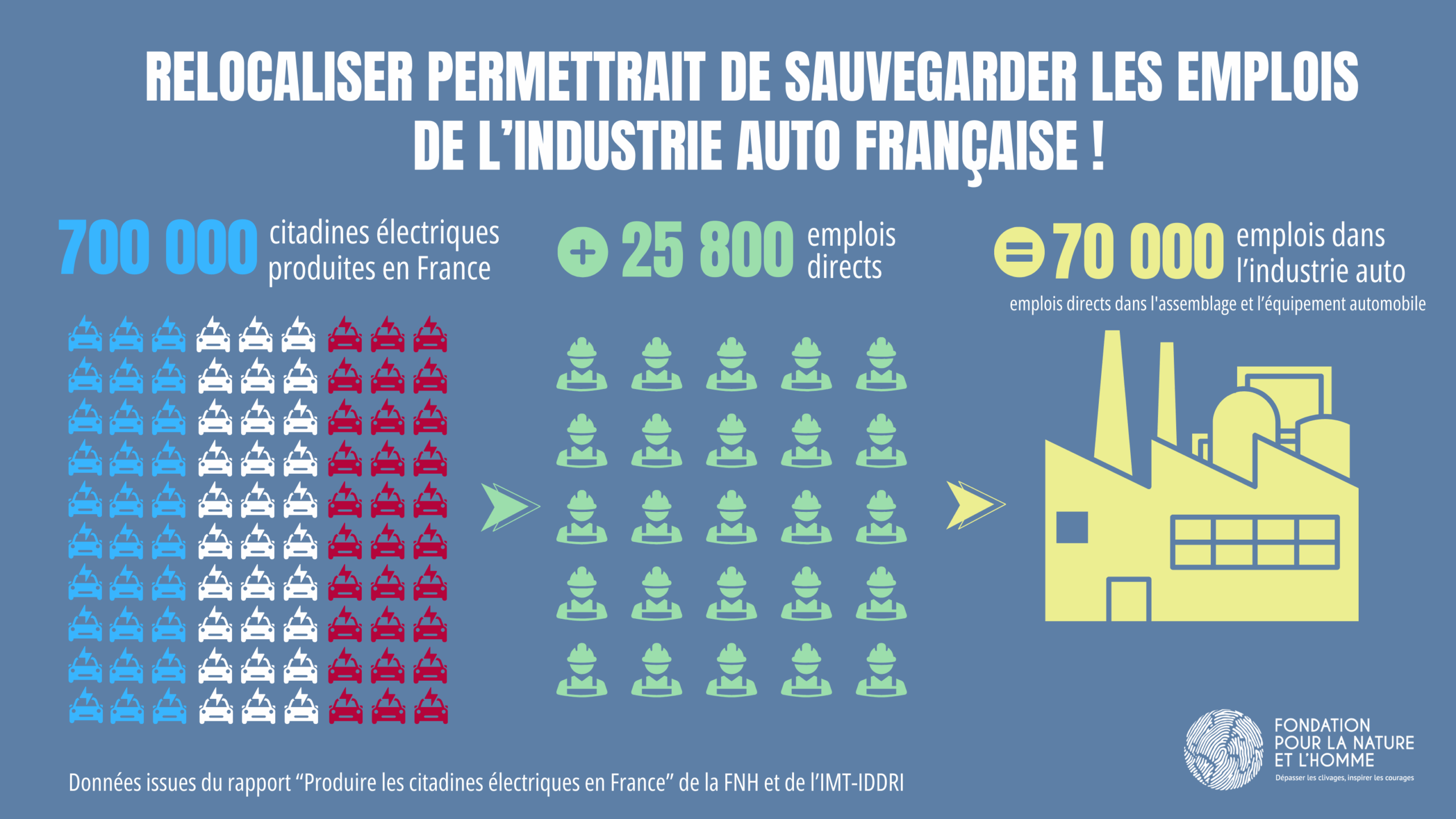

L’Union Européenne a fixé un objectif de fin de vente des véhicules thermiques neufs en 2035. Si celui-ci n’est pas remis en cause, et pour éviter une transition subie, il est urgent d’organiser une réindustrialisation cohérente de la France, capable de protéger les salariés, le climat et les ménages dépendants de leur voiture. À la Fondation, nous en sommes certains : avec des politiques de soutien adaptées, cette stratégie créerait plus de 25 000 emplois directs. Nos études le démontrent.

Pourquoi est-il essentiel d’agir pour planifier la transition vers les véhicules électriques ?

L’industrie automobile est celle qui a détruit le plus d’emplois en 10 ans, et les projections sont encore plus préoccupantes. L’objectif de fin de vente des véhicules thermiques en 2035 dans l’Union Européenne accélère encore cette inquiétude au sein du secteur, et avec elle, interroge sur les conditions de la réindustrialisation de notre territoire et la transition de notre secteur automobile dans son ensemble vers de la décarbonation.

Pour relever ce défi complexe, planifier cette transition vers la production de véhicules électriques est essentiel, en prenant en compte les enjeux environnementaux, mais également de maintien de l’emploi et d’accessibilité de tous les ménages à ce type de véhicules, pour que personne ne soit laissé pour compte, ni les citoyens qui dépendent de leur voiture, ni les travailleurs du secteur automobile.

Comment agissons-nous pour planifier cette transition ?

Nous plaidons pour la production de petites voitures électriques, sobres en énergie, en France ou en Europe. En effet, ce type de véhicules (citadines) est plus écologique car il nécessite moins de matériaux, des petites batteries, moins d’énergie pour rouler, moins de pollution liée à la fabrication et il permet tout de même de répondre à la mobilité du quotidien.

Nous démontrons que la France peut être compétitive pour produire des citadines électriques sur son territoire, avec le soutien de politiques publiques adaptées en matière d’offre et de demande.

Nous plaidons pour le maintien de la fin de ventes des véhicules thermiques en 2035, indispensable pour atteindre les objectifs climat de la France et de l’Union Européenne, et donner une direction claire aux acteurs du secteur.

Nos dernières publications

Lire notre étude “Produire les citadines électriques en France”

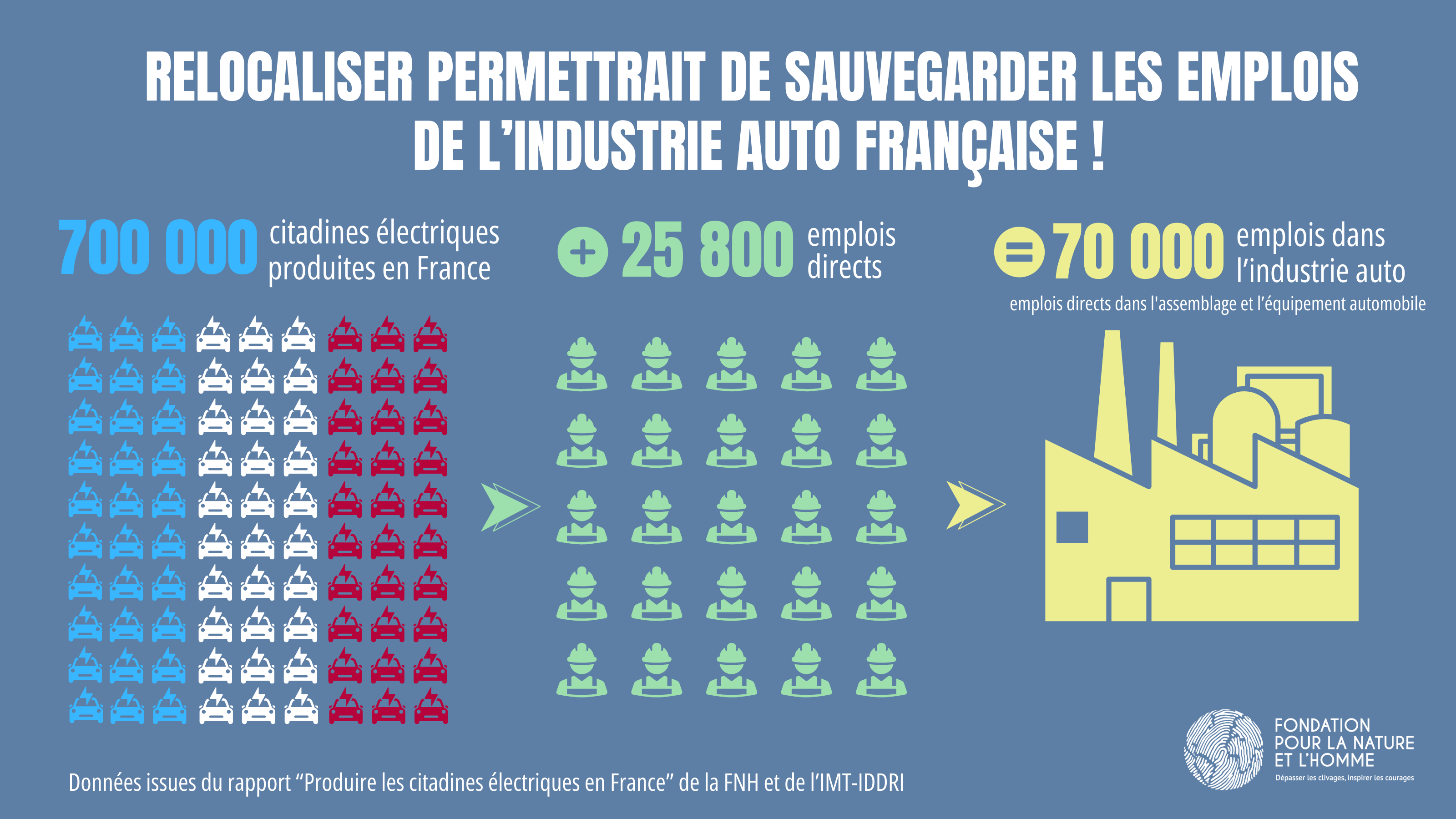

Dans cette étude menée en partenariat avec l’Institut Mobilités en Transition (IMT-IDDRI), nous proposons une stratégie industrielle alternative pour la France. Alors que les constructeurs ont privilégié les modèles haut de gamme et SUV, au dépend du défi climatique, de l’enjeu des ressources et de l’accessibilité des ménages, nous montrons qu’il est possible d’orienter la production vers des véhicules plus sobres en énergie, avec des politiques de soutien de l’offre et de la demande adaptées. Et nous montrons que la relocalisation de la production de 700 000 petits véhicules électriques permettrait de gagner plus de 25 000 emplois directs.

Prende connaissance de notre étude sur la précarité-mobilité de 2023

En mars 2022, la deuxième édition de notre baromètre national des mobilités révélait que 13,3 millions de personnes sont en situation de précarité mobilité en France dont plus de la moitié vivent dans des territoires péri-urbains, en périphérie des villes-centres. Dans cette étude, nous identifions de manière plus précise les raisons, les freins et leviers de cette situation, et proposons des pistes de solution pour en sortir.

Produire les citadines électriques en France

L’industrie automobile française a subi plus de deux décennies de délocalisations : la production nationale a été divisée par deux depuis les années 2000. Les plus petits véhicules ont particulièrement fait les frais de ces délocalisations tandis que les stratégies commerciales des constructeurs ont privilégié les modèles haut de gamme et les SUV, plus rentables, et ce, au dépend du défi climatique, de l’enjeu des ressources et de l’accessibilité des ménages. Face à ce constat, la FNH s’est associée à l’IMT-IDDRI pour objectiver le choix d’une toute autre stratégie industrielle dans un rapport inédit.

Quelle est la compétitivité réelle de la France sur le marché des citadines électriques ?

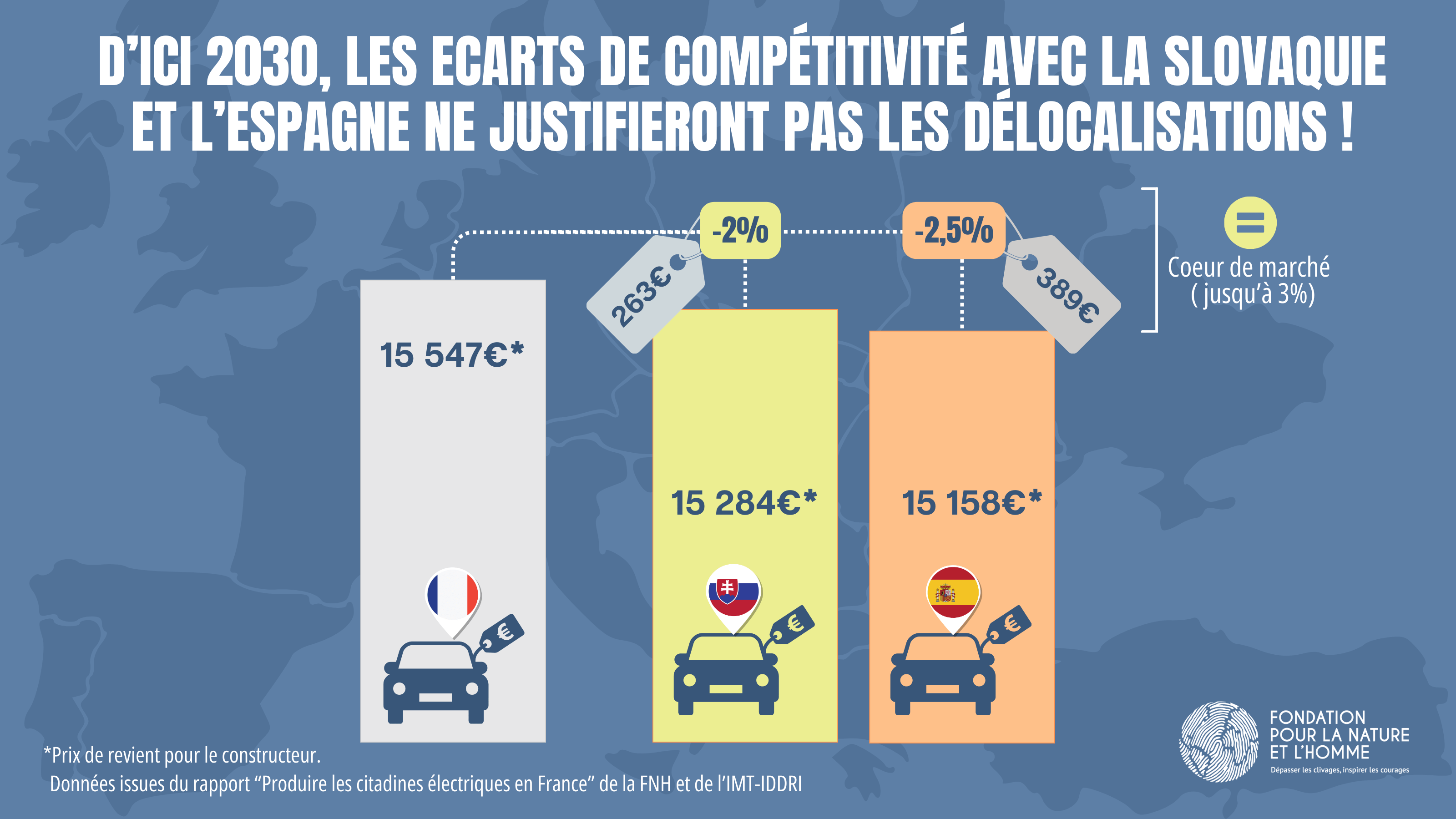

En prenant l’exemple d’une citadine 100% électrique, produite en France, nous avons comparé son prix de revient théorique sur notre territoire (dans une région telle que les Hauts-de-France) avec une fabrication qui serait délocalisée en Espagne, en Slovaquie ou en Chine. La conclusion est claire, à échéance 2030, la production française peut être compétitive face à tous ces pays. Avec à la clef, la relocalisation de la production de 700 000 citadines et la création de 25 800 emplois sur notre territoire.

En 2030, l’écart de compétitivité avec l'Espagne et la Slovaquie ne justifie pas en soi des délocalisations.

Pour réaliser cette étude nous avons défini une matrice très précise du prix de revient (PRF) d’un véhicule du segment B assemblé en France en décomposant les coûts poste par poste (batterie, moteur électrique, caisse, ouvrants, châssis, sièges…) et en considérant toutes les dépenses d’investissement (CAPEX) et d’exploitation (OPEX), les coût de main d’œuvre, les marges et les impôts. Et cela tout au long de la chaîne d'approvisionnement, depuis l’extraction des matières premières jusqu’à l’assemblage du véhicule. La matrice du prix de revient ainsi obtenue a été appliquée aux trois pays étudiés en faisant varier, à horizon 2028-2030, les paramètres de coûts que sont : le prix de l’énergie, le coût du travail, le montant des subventions d’Etat et les taux des impôts de production. Les coûts de logistiques et de droits de douane ont également été intégrés.

Résultat ? En ajustant ces leviers le plus précisément possible le différentiel de compétitivité n’est que de 2,5% avec l’Espagne soit 400€ du prix de revient par véhicule et de 2% avec la Slovaquie soit 260€. Il s’agit là d’écarts faibles qui amènent à questionner les critères de localisations des modèles ou des usines de la chaîne d’approvisionnement. Cela est d’autant plus vrai au regard du développement de la chaîne de valeur de la batterie qui nécessite une approche plus intégrée et une proximité entre gigafactories et usines d’assemblage.

Le cas de la Chine : un écart de compétitivité d’au moins 6% qui peut être compensé

Avec l’IMT-IDDRI nous avons calculé un avantage compétitif de 6 % en faveur de la Chine, ce qui représente une différence de coût de revient d’environ 1000 euros par véhicule. Rappelons qu’aujourd’hui, parmi les citadines de marques françaises, seule la Dacia Spring est fabriquée en Chine et importée en France. On est donc loin d’une “invasion chinoise” pour les petits véhicules.

Nous avons néanmoins tenu à identifier quels outils permettraient de se prémunir d’une délocalisation de la production en Chine ou d’importations grandissantes de véhicules de marques chinoises.

Deux outils principaux ont été envisagés :

- L’augmentation des droits de douane, comme l’envisage la Commission Européenne, qui permettrait de combler l’écart de compétitivité au profit de la France.

- La valorisation de l’empreinte carbone des véhicules au sein de différents outils réglementaires sur l’exemple de l’éco-score appliqué au bonus écologique qui permet de disqualifier les véhicules produits en Chine qui ne pourraient pas en bénéficier. Les 4000 euros proposés aux consommateurs dans le cadre du bonus écologique viennent en effet très largement compenser l'écart de compétitivité de 1000 euros en faveur de la Chine.

“Les constructeurs ont brandi le spectre de l’invasion chinoise pour justifier leur investissement dans les véhicules électriques haut de gamme, pourtant moins écologiques et moins accessibles. Force est de constater que cette invasion n’a pas eu lieu, et qu’une production française de petits véhicules abordables est possible. ”

Relocaliser la production de 700 000 citadines en France chaque année : 25 800 emplois à la clé.

On le sait, la production électrique est moins intensive en emploi. La FNH et l’IMT-IDDRI ont calculé une baisse de l’indice emploi de 28% lors du passage des chaînes d’assemblage du thermique à l’électrique. Pour 1,3 millions de véhicules assemblés en France (situation actuelle), cela réduirait donc le nombre d’emplois de 66 300 à 47 800, soit une disparition de 18 500 emplois.

L’objectif est donc de compenser les emplois perdus par une relocalisation des véhicules de segments A et B. En cela, nous avons pris aux mots le président Emmanuel Macron avec un scénario de relocalisation en France de 700 000 petits véhicules électriques pour atteindre “2 millions de véhicules électriques produits en France en 2030”. Ce scénario générerait théoriquement 25 800 emplois directs, permettant de gagner plus de 7000 emplois.

Miser sur l’effet d'entraînement, ainsi que sur la constance dans les choix stratégique et d’affectation : une stratégie gagnant-gagnant

Au regard des résultats de cette étude, il apparaît clairement qu’il est désormais nécessaire et possible de mettre en place un « cercle vertueux » en instaurant une confiance mutuelle des acteurs et une cohérence de long-terme de la politique industrielle. La France a vécu depuis 2000 l’exact inverse avec une baisse des volumes, une perte de confiance et un sous-investissement des fournisseurs, engendrant des surcoûts et une perte de compétitivité.

Ainsi la France restera compétitive dans cette transition

- en redirigeant les dépenses d’investissement vers des petits véhicules à potentiel volume important, qui permettent d’améliorer le taux d’utilisation des usines et machines dites « legacy » et ainsi de réduire leur amortissement.

- en suscitant, par une politique d’affectation les fournisseurs ou équipementiers à réinvestir en productivité autour de nouveaux clusters industriels.

- en accompagnant dans et avec les territoires les plans de formation des personnels et de reconversion requis par la transition industrielle.

Il est nécessaire d’amplifier la prise en compte de l’empreinte carbone dans les outils fiscaux et règlementaires pour planifier et orienter notre production vers des véhicules plus écologiques et faire de la France et de l’Europe les leaders d’une production de petits véhicules faiblement carbonée.”

Pour changer d’approche, nous avons dressé avec l’IMT-IDDRI , une série de recommandations visant à :

- Ancrer une compétitivité énergétique et environnementale en jouant sur l’accès à une énergie décarbonée durablement compétitive ;

- Activer les leviers d’instrumentation fiscale et réglementaire qui valorise la performance environnementale (type éco-score - étendu à de nouveaux dispositifs : quotas de verdissement, taxe sur les véhicules de société par exemples) ;

- Verdir et orienter vers les segments A et B sur le marché national des véhicules du quotidiens au travers d'éco-conditionnalités des flottes publique et privées ou des mesures de type leasing social ;

- Conditionner un système d’accompagnement financier de haute intensité pour la transformation industrielle, la formation des personnels et l’investissement à risque dans les technologies et process innovants de la transition écologique.

Velhome : une plateforme « anti-vol » pour encourager l’usage du vélo

L’histoire d’une association est souvent une réponse à un problème rencontré dans la vie de ses fondateurs. Velhome, c’est celle d’Octave et Paul, qui comme de nombreux vélotafeurs, cyclistes ou cyclotouristes se sont souvent posé la question : « où garer mon vélo en sécurité ? ». Ensemble, ils ont trouvé une solution : mettre gratuitement en relation les particuliers qui cherchent une place sécurisée et ceux qui proposent un espace de stationnement. Un projet soutenu par notre dispositif Génération Climat.

Avec Génération Climat, la Fondation accompagne les jeunes vers l’engagement et la création d’initiatives pour le climat et la biodiversité. Depuis 2016, nous avons aidé plus de 1 000 jeunes à concrétiser leur projet !

Le vol, un fléau qui décourage le déploiement de la petite reine !

En moyenne, 1 000 vélos par jour sont volés en France, soit 400 000 par an ! 1 cycliste sur 2 sera impacté au moins une fois dans sa vie par le vol de leur vélo… retrouvé dans seulement 3% des cas !

Certes, un vélo coûte cher mais il revêt aussi souvent une valeur sentimentale. L’usage de son vélo comme moyen de transport au quotidien s’en trouve ainsi questionné et pénalisé. C'est pourtant un excellent moyen de transport pour remplacer la voiture dès que cela est possible et réduire ainsi la pollution de l’air et l’empreinte carbone de nos déplacements. Octave et Paul décident donc de s’attaquer à cette problématique dans le cadre du parcours entrepreneuriat de leur école.

Découvrez Velhome, le parking vélo sécurisé entre particuliers

0:49

Les débuts de Velhome : un groupe Facebook pour créer du lien entre cyclistes voisins

Aussitôt l’idée trouvée et les contours du concept définis en octobre 2020, Octave et Paul décident de créer un groupe Facebook pour tester le marché. « C’était complètement artisanal, je faisais toutes les mises en relation moi-même, mais ça a permis de vite nous lancer et de voir s’il y avait un marché » confie Octave.

C’est d’ailleurs le conseil qu’il donnerait à ceux qui ont des idées mais hésitent à y aller : « Il ne faut pas dès le début tout miser sur la maitrise technique de l’outil ! » La clé de leur réussite : les technologies no code, ces versions très simplifiées qui permettent de démocratiser l’entrepreneuriat au plus grand nombre. « Il vaut mieux commencer par une solution simple pour tâter le terrain que payer cher un développeur dès le début. Une fois que vous commencez à avoir des résultats n’hésitez pas à vous faire accompagner par un mentor ou un incubateur pour finaliser votre projet. »

Un an après, Velhome devient une plateforme d’entraide pour cyclistes

C’est cette approche pragmatique qui leur a permis de gagner en visibilité et en efficacité, en se concentrant d’abord sur Rouen, la ville dont Paul est originaire et dont il connait bien le tissu associatif, pour ensuite élargir le spectre à d’autres villes : la région parisienne, puis sur tout le territoire, ainsi qu’en Belgique et en Suisse.

La plateforme en ligne Velhome met en relation des cyclistes à la recherche d’une solution de parking gratuit et des particuliers, mettant à disposition chez eux, dans un lieu privé, un endroit sécurisé.

Cela peut être aussi bien quelques mètres carrés dans un parking, une cave ou une cour en ville, qu’un jardin clos, un garage… mais pas uniquement : on y retrouve aussi des granges dans des espaces ruraux, notamment près de sites très fréquentés comme la Vallée de la Loire et autres itinéraires pour cyclotouristes qui voyagent sur des vélos chargés, souvent équipés de matériel de qualité, plus susceptibles d’être volés lors de haltes.

En 2022, l’application mobile Velhome voit le jour : toujours dans l’optique de faciliter l’accès à leur service tout en restant gratuit et performant, ils déposent les statuts de l’association en mars 2022, afin de pouvoir mobiliser des subventions et solliciter des financements comme celui de la Fondation pour la Nature et l’Homme. Avec son programme Génération Climat, la Fondation a ainsi pu contribuer à faire grandir leur projet. Un coup de pouce financier bienvenu qui leur permet de faire intervenir un développeur afin de rendre la plateforme plus autonome en automatisant les relations entre les utilisateurs.

Velhome c’est aussi la première carte nationale des vélos volés

Velhome ajoute un rayon à sa roue et lance une carte nationale des vélos volés ! Elle permet aux victimes de déclarer le vol et de bénéficier de l’aide de la communauté Velhome pour le retrouver. La carte permet également d'automatiser des posts sur les réseaux sociaux avec des photos de son vélo et des avis de recherche !

Interactive, cette base de données effective depuis mars 2022 en France permet de répertorier les zones « chaudes » où se concentrent les vols. L'objectif est non seulement de les éviter, mais aussi de les retrouver en faisant des recherches ciblées listant un maximum de critères : rue, date, marque, couleur, numéro d’identification. Au total 500 vols de vélos ont été déclarés depuis les débuts de cette carte.

En roue libre… C’est ce que l’on peut souhaiter pour l’avenir grâce à des initiatives comme Velhome et que nous sommes heureux de soutenir !

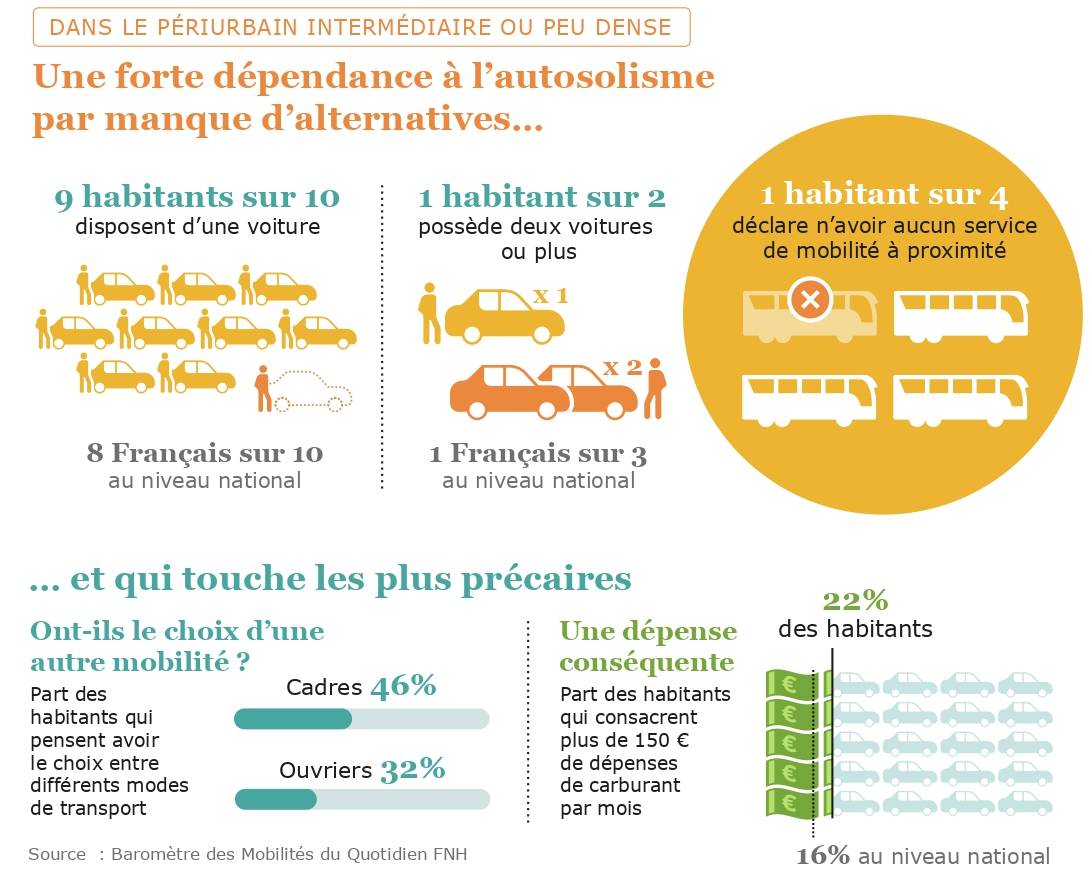

Précarité-mobilité : quelle est la situation dans les zones périurbaines ?

En mars 2022, la deuxième édition de notre baromètre national des mobilités révélait que 13,3 millions de personnes sont en situation de précarité mobilité en France. Parmi elles, plus de la moitié vivent dans des territoires périurbains, en périphérie des villes-centres. Pour mieux comprendre cette situation, la FNH s'est appuyée sur son enquête nationale pour réaliser un focus sur ces zones périurbaines réputées pour être particulièrement dépendantes à la voiture individuelle et souvent considérées comme des « oubliées des politiques de transports publics ». Décryptage...

Dans les zones peu denses et intermédiaires : des habitants particulièrement dépendants à la voiture

Sur 13,3 millions de personnes en situation de précarité mobilité en France, près de 8 millions vivent dans les territoires périurbains. 5,3 millions d’entre eux habitent plus particulièrement dans les zones de densité intermédiaire ou faible, très dépendantes à la voiture individuelle. Ils sont ainsi 21 % à y subir une situation de précarité mobilité, contre 18 % au niveau national. Fortement motorisés les habitants des zones peu denses et intermédiaires disposent quasiment tous d’une voiture (90 %) et près d’un habitant sur deux (48 %) possèdent deux voitures ou plus, contre respectivement 76 % et 35 % au niveau national. Les ménages privilégient ainsi la voiture aux transports collectifs : seulement 6 % des répondants disent utiliser les transports collectifs urbains de manière quotidienne. Raison principale invoquée : l’absence d’alternatives à proximité ! En effet une personne sur quatre habitant estime n’avoir accès à aucun service de mobilité.

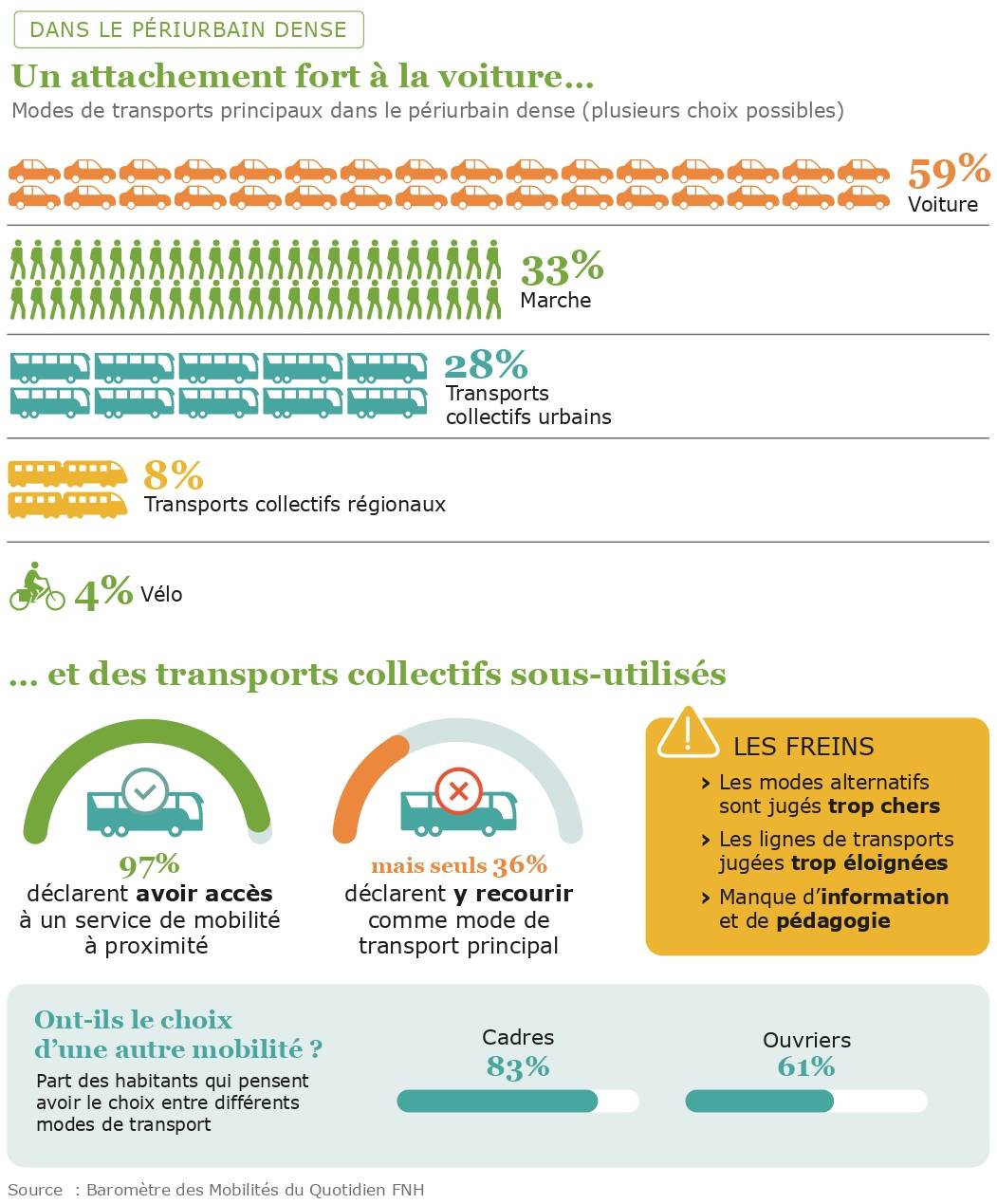

Dans les zones denses : des habitants attachés à leur voiture malgré les alternatives à disposition

80 % des habitants des zones denses déclarent avoir au moins un transport collectif urbain à proximité. C’est bien plus qu’au niveau national où les sondés sont ne sont que 56 % à déclarer y avoir accès. Malgré cela, seuls 36 % des sondés habitants dans cette zone déclarent recourir aux transports collectifs comme mode principal. Plus de 59 % disent même utiliser la voiture tous les jours. Les nombreuses alternatives disponibles (Bus, métros, tram, train, vélos, scooters ou trottinettes en libre-service, aires de covoiturage, autopartage…) ne suffisent pas à convaincre les habitants de laisser leur voiture au garage.

Une précarité qui entraine des renoncements quel que soit le territoire

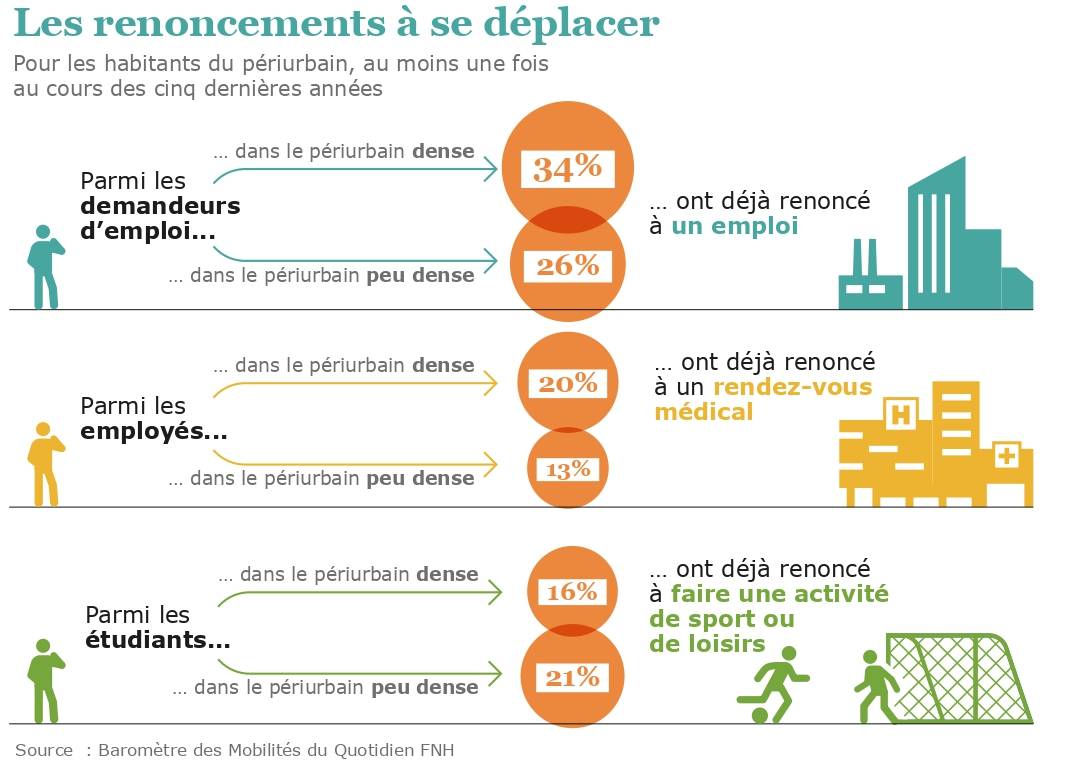

L’inadéquation de l’offre aux besoins, le coût des alternatives ou les freins comportementaux au changement sont aussi la source de renoncements à un emploi, un rendez-vous médical ou une visite d’un proche. Ces renoncements sont principalement le fait des catégories les plus vulnérables économiquement (demandeurs d’emplois, CSP-, etc.).

Un exemple : 34 % des demandeurs d’emploi du périurbain dense et 26 % des demandeurs d’emplois du périurbain de densité faible ont renoncé au moins une fois à un emploi au cours des 5 dernières années.

Quelles solutions face à la précarité-mobilité dans ces zones ?

Les chiffres de ce baromètre démontrent clairement l’urgence à densifier une offre de transports suffisante pour donner à chacun, quel que soit son lieu de vie, le choix d’une mobilité plus durable. Des solutions décarbonées de court terme et accessibles financièrement, doivent être mises en place pour accompagner les habitants vers le report modal. Il existe des initiatives pertinentes et économiquement viables à mettre en place sur le court-terme dont nous pourrions nous inspirer.

A plus long terme, des investissements sur les infrastructures lourdes et des évolutions législatives permettant une meilleure allocation des moyens doivent être planifiés afin de doubler le nombre de déplacements en transports en commun, lancer un plan de relance ferroviaire ou encore développer le réseau cyclable. Nous n’atteindrons ces objectifs que si l’Etat et les collectivités territoriales en font leur priorité.

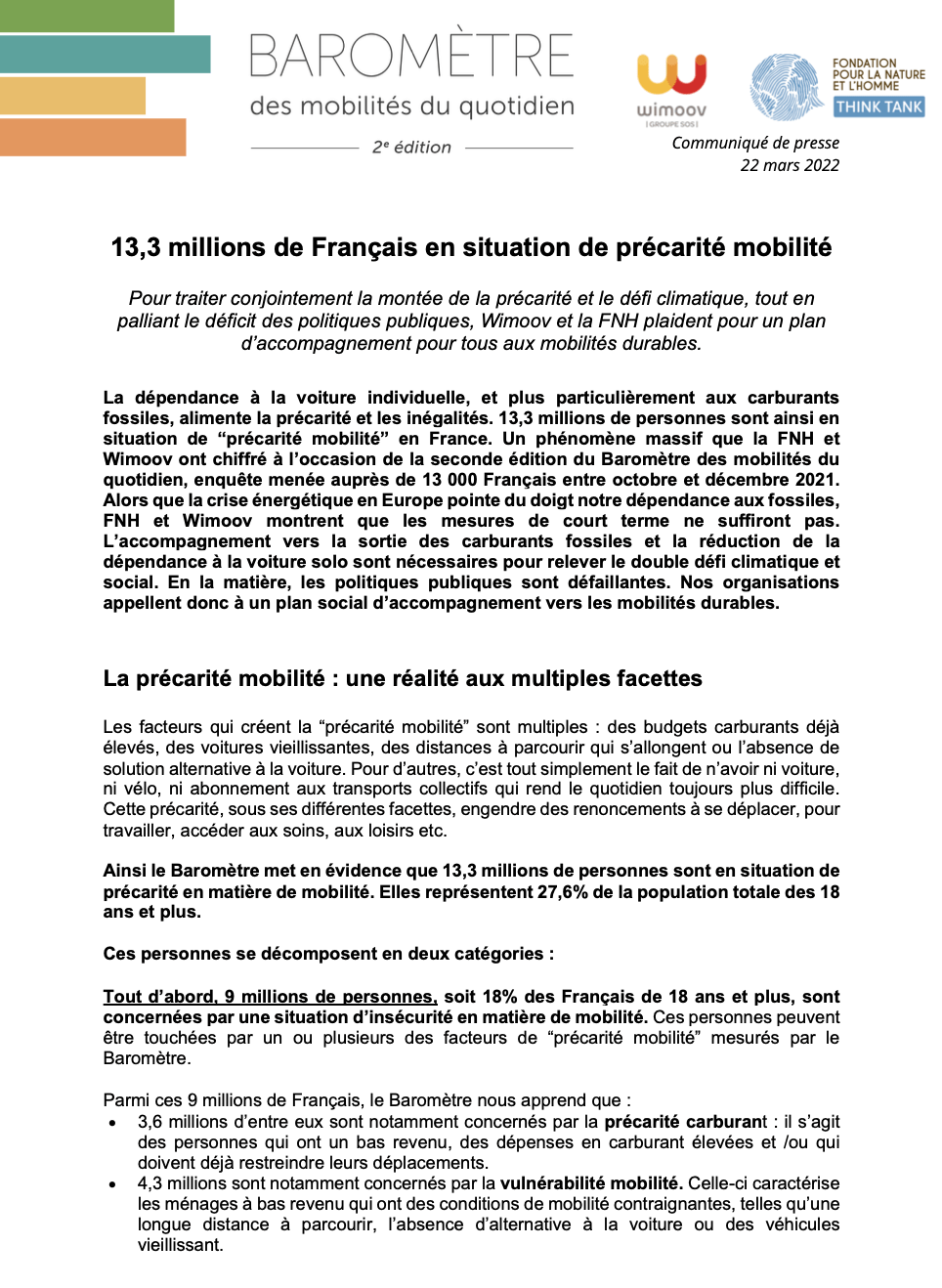

Baromètre : 13,3 millions de Français en situation de précarité mobilité

Pour traiter conjointement la montée de la précarité et le défi climatique, tout en palliant le déficit des politiques publiques, Wimoov et la FNH plaident pour un plan d’accompagnement pour tous aux mobilités durables.

La dépendance à la voiture individuelle, et plus particulièrement aux carburants fossiles, alimente la précarité et les inégalités. 13,3 millions de personnes sont ainsi en situation de “précarité mobilité” en France. Un phénomène massif que la FNH et Wimoov ont chiffré à l’occasion de la seconde édition du Baromètre des mobilités du quotidien, enquête menée auprès de 13 000 Français entre octobre et décembre 2021. Alors que la crise énergétique en Europe pointe du doigt notre dépendance aux fossiles, FNH et Wimoov montrent que les mesures de court terme ne suffiront pas. L’accompagnement vers la sortie des carburants fossiles et la réduction de la dépendance à la voiture solo sont nécessaires pour relever le double défi climatique et social. En la matière, les politiques publiques sont défaillantes. Nos organisations appellent donc à un plan social d’accompagnement vers les mobilités durables.

La précarité mobilité : une réalité aux multiples facettes

Les facteurs qui créent la “précarité mobilité” sont multiples : des budgets carburants déjà élevés, des voitures vieillissantes, des distances à parcourir qui s’allongent ou l’absence de solution alternative à la voiture. Pour d’autres, c’est tout simplement le fait de n’avoir ni voiture, ni vélo, ni abonnement aux transports collectifs qui rend le quotidien toujours plus difficile. Cette précarité, sous ses différentes facettes, engendre des renoncements à se déplacer, pour travailler, accéder aux soins, aux loisirs etc.

Ainsi le Baromètre met en évidence que 13,3 millions de personnes sont en situation de précarité en matière de mobilité. Elles représentent 27,6% de la population totale des 18 ans et plus. Ces personnes se décomposent en deux catégories.

Tout d’abord, 9 millions de personnes sont concernées par une situation d’insécurité en matière de mobilité. Ces personnes peuvent être touchées par un ou plusieurs des facteurs de “précarité mobilité” mesurés par le Baromètre. Parmi ces 9 millions de personnes, le Baromètre nous apprend que :

- 3,6 millions d’entre eux sont notamment concernés par la précarité carburant : il s’agit des personnes qui ont un bas revenu, des dépenses en carburant élevées et /ou qui doivent déjà restreindre leurs déplacements.

- 4,3 millions sont notamment concernés par la vulnérabilité mobilité. Celle-ci caractérise les ménages à bas revenu qui ont des conditions de mobilité contraignantes, telles qu’une longue distance à parcourir, l’absence d’alternative à la voiture ou des véhicules vieillissant.

- 5,3 millions de Français sont notamment concernés par la dépendance à la voiture.

Ce facteur est bien plus large et n’est pas lié à la situation économique personnelle. Il concerne tous les automobilistes qui ont des dépenses élevées en carburants, et des conditions de mobilité contraignantes comme les longues distances ou qui n’ont pas d’autre choix que la voiture. - Notons que 2,5 millions de Français cumulent deux ou trois de ces facteurs d’insécurité.

A ces 9 millions viennent s'ajouter 4,3 millions de Français - soit 8,5 % des répondants - qui n’ont aucun équipement individuel ou abonnement à un service de transport collectif.

Ce chiffrage de 13,3 millions de personnes concernées par la “précarité mobilité”, met en lumière les fragilités d'une société toute entière, dépendante de la voiture individuelle - et, pour la majorité des automobilistes, des carburants fossiles - ou tout simplement oubliée des politiques publiques. D’autant que les difficultés pour se déplacer peuvent parfois se cumuler aux difficultés pour se chauffer ou se nourrir. La France compte en effet 12 millions de personnes concernées par la précarité énergétique et 5 à 7 millions de citoyens touchés par la précarité alimentaire.

Inégalités et climat : les politiques publiques en matière de mobilité sont défaillantes

Les résultats du Baromètre posent un autre constat très clair : les politiques publiques sont défaillantes. Trop souvent elles ne prennent pas en considération les besoins des différentes catégories de population, et notamment ceux des plus fragiles. Elles bénéficient avant tout aux populations les plus aisées ou aux seuls urbains.

A titre d’exemple, la politique ferroviaire axée sur les lignes à grande vitesse a d’abord profité aux CSP+ alors que le réseau intermédiaire et les petites lignes se réduisaient. Autre illustration, la politique du tout-voiture, qui exclut une part significative de la population. Enfin, le passage à l’électrique contient un risque social, ignoré par les politiques publiques : l’absence de politiques incitant à l’évolution des usages automobiles, et notamment le partage, met en danger les populations qui resteront dépendantes du thermique.

Résultats : les écarts se creusent

- Dans les couronnes périurbaines, la voiture est le mode principal pour 87% des Français, contre 71% au niveau national. Et 79% disent ne pas avoir le choix de leur mode de déplacement, contre 45% au niveau national.

- Si le Baromètre nous apprend qu’1 Français sur 4 a changé ses habitudes de mobilité (plus de marche, de vélo par exemple) depuis 2 ans, ce sont d’abord les CSP+ et les habitants des métropoles. A l’inverse, 80% des ouvriers affichent une dépendance à la voiture.

- Enfin, au sein des actifs, de nouvelles formes d’inégalités apparaissent : les personnes ne pratiquant pas le télétravail affichent une dépendance plus forte à la voiture (52%).

Si les Français sont conscients des enjeux environnementaux, à 72%, et considèrent urgent d’agir, une part significative des automobilistes n’a pas aujourd’hui la possibilité de choisir un autre mode de déplacement. Or l’empreinte carbone des mobilités pèse ainsi toujours aussi lourd : 16% des émissions de gaz à effet de serre de la France sont émises par les voitures particulières. Il est plus que jamais indispensable d’accompagner le changement des pratiques.

La nécessité d’un plan national d’accompagnement aux mobilités durables et inclusives

Il est plus que jamais nécessaire de sortir de l’impasse. C’est la condition pour respecter les objectifs climat et réduire durablement les inégalités. La FNH et Wimoov appellent le futur gouvernement à :

- Renforcer les mesures d’urgence face à la crise énergétique :

- renforcer les aides à l’acquisition de vélos, vélos électriques, vélo cargo.

- accélérer le déploiement du réseau cyclable en renforçant les investissements

- favoriser le partage de véhicules : systématiser les aires de covoiturage dans toutes les communes.

- Lancer un plan social national d’accompagnement vers les mobilités durables :

La prise en compte des besoins de mobilité des habitants est indispensable et doit devenir la clé des politiques publiques de mobilité. Il est nécessaire de rompre avec une politique de l’offre, centrée sur les infrastructures. Ensuite, les entreprises ont un rôle clé à jouer, et il est temps de faire évoluer la gouvernance vers plus de transversalité. Enfin, ce plan d’accompagnement devra pouvoir compter sur une politique d’investissement massif notamment dans les alternatives et en particulier le ferroviaire. Ce plan permettra une application juste et ambitieuse de la Loi mobilité sur les différents territoires au cours des années à venir.

Ce sont là les conditions pour atteindre les objectifs climat et sortir des millions de Français de la précarité mobilité.

La FNH et Wimoov publient le second Baromètre des mobilités du quotidien, deux ans après la première édition. Ce baromètre repose sur une enquête menée auprès de 13 000 personnes en France. Il mesure les pratiques de mobilité des Français, leur capacité et aspirations à utiliser les différentes solutions de mobilités et notre capacité collective à réduire l’empreinte environnementale des déplacements, qui compte parmi les plus gros émetteurs de GES en France. Le Baromètre constitue un outil de suivi des politiques publiques. Son originalité réside dans une analyse fine des enjeux sociaux liés à la décarbonation des transports, et des réalités territoriales qui doivent être prises en compte dans cette transformation majeure.

Fin des voitures essences et diesel : accélérons !

Dans un étude inédite, le Réseau action climat, la FNH, Greenpeace, le WWF et Transport & Environnement analysent les impacts climat du passage à la voiture "zéro émission". Le Green Deal européen prévoit en effet de mettre fin à la vente des voitures neuves essence et diesel, hybrides compris, d’ici 2035. En France cette échéance est fixée à 2040. Peut on prendre notre temps, ou faut-il aller plus vite ? Aujourd’hui, nous alertons : il faut accélérer cette transformation ! C’est la condition pour respecter nos engagements et agir contre la dérive climatique.

Les 5 messages clés de l’étude

- Une fin de vente des véhicules essence et diesels neufs en 2030 permettrait de respecter le budget carbone de la Stratégie Nationale Bas Carbone (SNBC) et le budget carbone européen “Fit for 55”. Toute année supplémentaire qui verra se poursuivre la vente de véhicules essence et diesel menacera le respect de nos objectifs climatiques et devra impérativement être compensée par des efforts additionnels sur d’autres leviers, et notamment le report modal.

- En l’état, la France n’est pas sur la bonne trajectoire pour atteindre les objectifs de report modal fixés par la Stratégie Nationale Bas Carbone (SNBC). Dans le cadre d’un scénario de fin de vente en 2035, il faudrait aller jusqu’à doubler l’effort de report modal fixé par la SNBC au profit des mobilités moins polluantes (ferroviaire, transport en commun, marche et vélo).

- Cette interdiction doit concerner les véhicules hybrides au même titre que les véhicules diesels et essences. L’étude souligne l’impact de la variation de la part d’hybrides rechargeables dans les différents scénarios : plus cette part est importante, plus on s’éloigne de nos objectifs climatiques.

- La révision des normes de CO2 au niveau européen doit permettre de rehausser les seuils intermédiaires de réduction des émissions, et notamment ceux avant 2030. En particulier, 2025 doit favoriser une accélération de la réduction des émissions du secteur automobile.

- La forte augmentation de la vente de SUV annule jusqu’à maintenant les bénéfices écologiques de l’électrification du parc. Cette tendance doit donc être inversée. Au niveau européen, il existe un paramètre de masse qui avantage les véhicules lourds, en assouplissant leurs contraintes d’émissions. Ce paramètre doit être supprimé. Dans la même logique, le malus poids doit être renforcé au niveau national.

En tant que présidente du Conseil de l'UE, la France doit montrer l'exemple !

Cette étude le confirme à nouveau : seulement une fin de vente des véhicules utilisant des énergies fossiles en 2030, nous permet de respecter nos objectifs climat. Toute année supplémentaire nous mène droit dans le mur. En prenant la présidence du Conseil européen de janvier à juin 2022, la France a le devoir d'accélérer la transition écologique de l'Europe et non pas de la retarder en abaissant l'ambition des mesures proposées !

Par ailleurs, n'oublions pas que la France a été condamnée pour inaction climatique par le Conseil d'Etat et le Tribunal administratif en 2021. L'Etat est obligé d'agir en 2022 pour nous remettre sur la bonne trajectoire. Reporter la fin de vente à 2040 cela voudrait dire éloigner davantage la France de ses objectifs climat... un non-sens !

Automobile, climat, emploi : Le dialogue est notre étendard.

Le rapport que vous tenez entre vos mains donne corps à la conviction qu’il existe un chemin pour concilier justice sociale et transition écologique, que l’équation entre fin du monde et fin du mois peut et doit être résolue. Sans fausses promesses, mais avec ambition et détermination.

Après plus d’un an de travail en commun, il est aujourd’hui permis d’entrevoir avec un peu plus d’optimisme le futur de l’industrie automobile française. Un futur qui concilie décarbonation accélérée de l’industrie et maintien de l'emploi et des savoir-faire de qualité dans notre pays. Ce travail n’est qu’une étape. Elle en appelle une autre, celle du dialogue social pour protéger les travailleurs et de la mobilisation industrielle pour ne pas perdre une seconde de plus dans cette compétition mondiale. C’est le sens de l’appel aux Etats généraux de l’automobile. Mais ne nous y trompons pas, ce travail concerne bien plus qu’une seule filière, aussi importante soitelle. De cet effort collectif, nous voulons tirer des leçons pour l’avenir. La première est que le vrai clivage n’est pas, comme certains veulent le faire croire, entre écologie de la parole et écologie des actes. Il se situe plus probablement entre ceux qui tentent de penser l’écologie partout, tout le temps et ceux qui pensent l’écologie à la carte, quand cela les intéresse. Charge à l’exécutif de montrer son envie de cohérence en enclenchant un effort similaire pour l’ensemble des secteurs clés de l’industrie. La seconde est que la transition écologique et la justice sociale nécessitent une démocratie vivante, puissante, et à hauteur d’écosystèmes sociaux, écologiques et économiques. Puisqu’elle est notre affaire à tous, elle ne peut être la décision de quelques-uns. Ce serait oublier le carburant de la démocratie : le consentement. Il ne se décrète pas, il se construit pied à pied, dans la confrontation républicaine et dans la confiance. Il doit redevenir notre méthode collective. La troisième est que la transition juste n’est pas un slogan mais bien un projet de société capable, si nous nous en donnons les moyens, de fédérer largement dans la société française pour donner à chacun et chacune le pouvoir de vivre. Il est une base pour reconstruire un contrat social enthousiasmant et éloigner le spectre de la division et de la haine. Ce rapport sur l’avenir de l’automobile est de fait une contribution majeure au mouvement pour la transition juste. Merci à celles et ceux qui l’ont rendu possible.

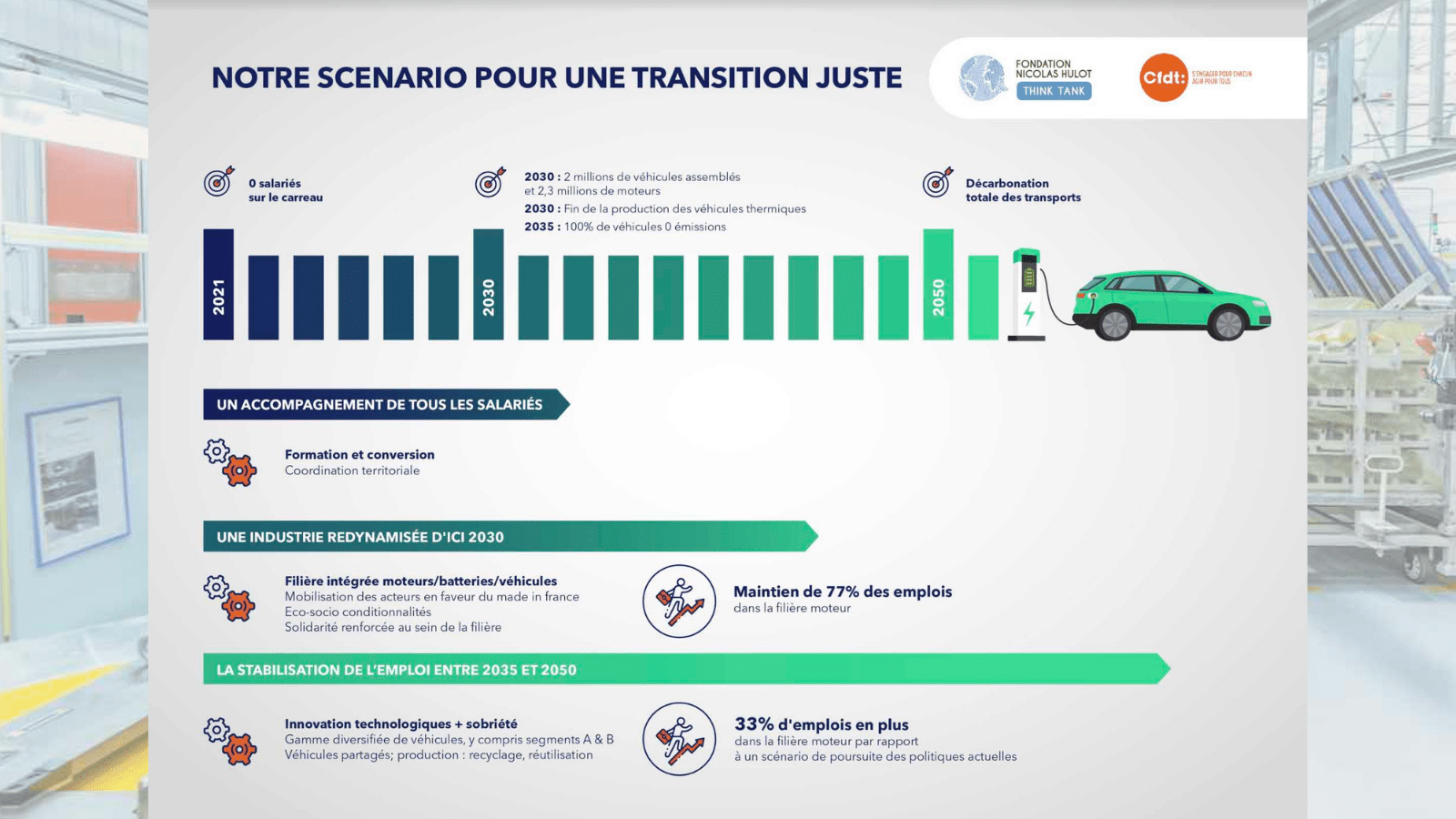

Automobile : notre scénario pour une transition juste

Peut-on concilier climat et emploi dans l’industrie automobile? Le Think tank de la FNH et la CFDT Métallurgie se sont penchés sur la question et ont passé la filière moteur au banc d’essai. Dans un rapport inédit, ils démontrent que c’est bien la conversion à l’électrique et l’économie circulaire qui permettront de garantir un avenir réussi à cette filière et à ses salariés.

RAPPORT

Comment relever le défi d'une transition juste ?

Télécharger le rapport (format pdf - 16 Mo)

🇬🇧 Synthesis

How to respond to the challenge of a just transition ?

Download the synthesis (format pdf - 1 Mo)

L’industrie automobile est un acteur clé de la décarbonation des transports. D’ici 2030, elle doit accélérer son virage vers l’électrique pour répondre aux objectifs climat européen, puis s’engager dans la voie, fixée par la loi Mobilité, d’une décarbonation totale d’ici 2050.

Pourtant cette industrie est souvent hésitante, les décideurs politiques freinent. Motif : l’emploi. Aucun secteur n’a autant détruit d’emplois depuis 15 ans, et les annonces de fermetures de sites sont régulières. La voiture électrique, qui nécessite nettement moins de main-d'œuvre qu’un diesel, est souvent pointée du doigt. Or c’est elle désormais le moteur de l’industrie automobile. Dans les années à venir, la compétitivité reposera sur la capacité à produire des véhicules électriques, y compris les batteries, à les recycler, et à réduire drastiquement leur impact environnemental. Le thermique n’a pas d’avenir pérenne. Bref, en freinant cette transition, l’industrie automobile française pourrait bien précipiter son déclin.

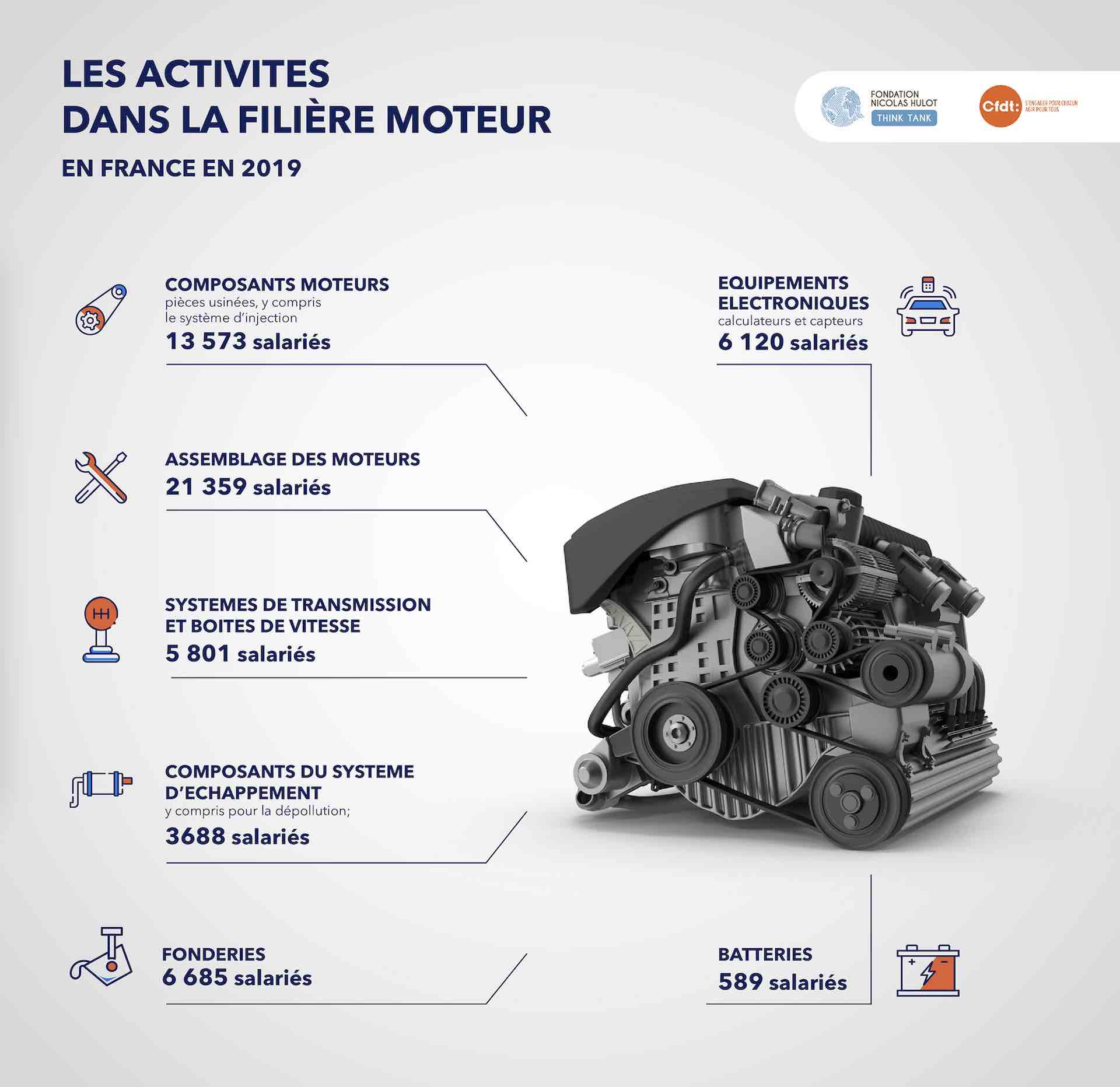

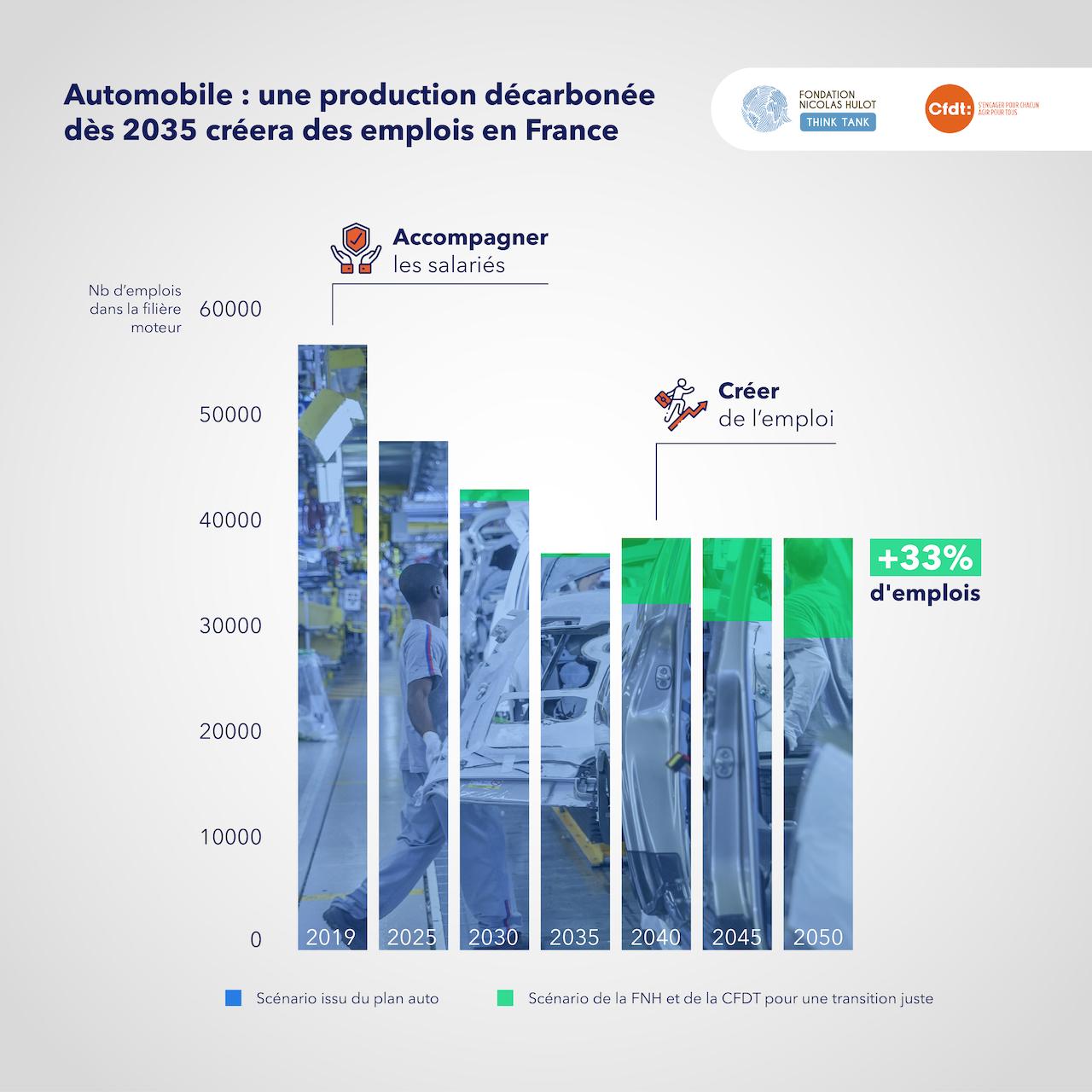

Pour identifier les moyens de sortir de l’impasse, le Think tank de la FNH et la CFDT Métallurgie ont dressé un état des lieux de la filière moteur et en ont exploré les futurs possibles. Stratégique, cette filière compte 57 000 salariés, et a un effet d'entraînement sur l’ensemble de l’industrie, qui rassemble 400 000 salariés. Comment stopper le déclin des activités et des emplois? Quelles sont les opportunités d’emplois qui s’ouvrent avec la transition écologique ? Quelle voie permettra de réduire de manière suffisante les impacts environnementaux de l’automobile ? Le travail mené durant 1 an, en s’appuyant sur l’expertise de Syndex, démontre qu’en accélérant la transition écologique, on peut enrayer le déclin de l’industrie automobile et atteindre 33% d’emplois en plus par rapport à un scénario de poursuite des politiques actuelles. Pivot du secteur, cette filière moteur impactera l’ensemble du reste de la chaîne.

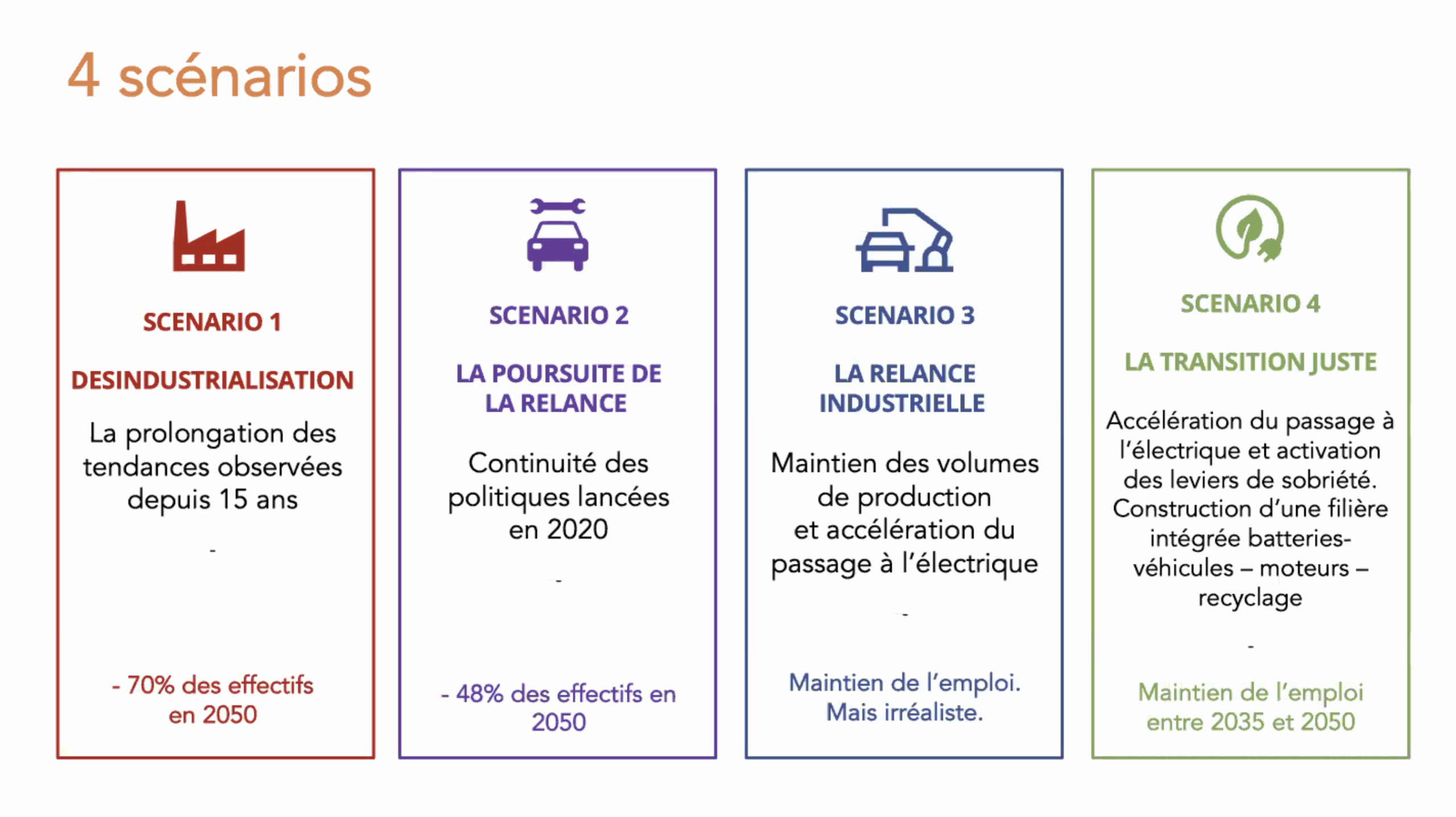

4 scénarii d’avenir mis au banc d’essai

Pour répondre précisément à ces questions, la FNH et la CFDT Métallurgie ont construit 4 scénarios :

- Scénario 1- La désindustrialisation

Ce premier scénario confirme que la prolongation des tendances actuelles pourrait tout simplement signifier la fin de l’industrie automobile en France, avec en perspective, une baisse de 70% des effectifs en 2050.

- Scénario 2 - La poursuite de la relance

Il met en évidence que la politique actuelle de relance, initiée en 2020, ne permettra ni de mettre un terme à la désindustrialisation, ni de répondre au défi climatique. L’objectif de fin de vente des véhicules diesel et essence fixé à 2040 est trop tardif pour le climat, et en 2050, la division par deux des effectifs se révèle inéluctable.

- Scénario 3 - La relance industrielle

Ce scénario explore un maintien des volumes de production de moteurs et une accélération du passage à l’électrique sans toutefois anticiper les besoins de sobriété (réduction des consommations d’énergie et de matières, évolution des usages). Il s’avère irréaliste au vu de la situation actuelle et non souhaitable au regard de la nécessaire transition écologique.

- Scénario 4 - La transition juste

Ce scénario mise sur une intégration locale renforcée de la filière et intègre les exigences de sobriété. Sur cette base, il vise la restructuration de l’appareil productif autour d’une filière intégrée moteurs- batteries - véhicules - recyclage. La fin de production des véhicules essence et diesel en 2030, puis des hybrides en 2035, et l’engagement dans l’économie circulaire, permettent de contribuer de manière forte aux engagements pour le climat.

Seul ce 4e scénario démontre la possibilité de répondre à la fois aux enjeux sociaux et environnementaux.

Seul un scénario de transition juste permettra d’enrayer le déclin de l’industrie automobile

Les projections démontrent qu’une politique de transition juste permettra d’enrayer le déclin de la filière moteur dans les prochaines années :

- En accompagnant chaque salarié de la filière, quel que soit son statut. les efforts de formation et de conversion permettront de valoriser les compétences d’aujourd’hui dans l’industrie de demain.

- Dès 2030, la Transition Juste se démarque d’un scénario tendanciel, avec un gain de 4 points sur les emplois maintenus.

- La filière automobile française est en mesure en 2030 de contribuer à l’objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre de - 55% au niveau européen.

- En 2035, la production de véhicules en France est 100% véhicules 0 émission.

- A cette échéance,l’intégration locale favorise la création d’emplois, 9000 au sein de la filière moteur selon nos estimations.

- Au point d’arrivée de notre scénario de transition juste, en 2050, la filière moteur affiche 33% d’emplois supplémentaires par rapport à un scénario de poursuite des politiques actuelles. Cette filière électromobilité dynamique pourra avoir un impact positif sur la filière auto dans et le tissu économique (sous-traitants, services…) tout en respectant l’objectif de décarbonation totale des transports à 2050.

La feuille de route proposée par la FNH et la CFDT

Pour mettre en place ce scénario de transition juste, la FNH et la CFDT proposent une feuille de route pour :

- Créer les conditions de la relocalisation : cela passe par un deal engageant les entreprises et le gouvernement, via la socio-éco-conditionnalité des aides publiques, la mobilisation en faveur du Made in France (conversion des flottes et commande publique).

- Accompagner dès maintenant tous les salariés, quel que soit leur statut, pour un accès facilité à la formation et aux dispositifs de conversion. Les savoir-faire actuels seront essentiels pour construire la filière électromobilité de demain.

- Oser une gouvernance ouverte : Une mobilisation collective des parties prenantes de la société, en faveur de la relocalisation industrielle, sera le fer de lance d’une nouvelle solidarité au sein de la filière. Les acteurs régionaux, les pôles de compétitivité, doivent travailler avec les entreprises et les syndicats dans le cadre de conférences sociales régionales.

Ce scénario ambitieux est une contribution au débat qui doit s’engager sur les conditions permettant de réindustrialiser nos territoires tout en accélérant la transition écologique et sociale. Pour cela, FNH et CFDT appellent à la tenue d’Etats généraux de l’automobile permettant de remettre le dialogue social au cœur de la stratégie française.

RAPPORT

Comment relever le défi d'une transition juste ?

Télécharger le rapport (format pdf - 16 Mo)

ETUDE Syndex

Électrification de l'automobile et emploi en France

Télécharger l'étude (format pdf - 3 Mo)

5 bonnes raisons de laisser sa voiture au garage lorsqu’on a le choix… et surtout en ville !

En période de crise sanitaire, les modes de transport individuels et en particulier la voiture sont souvent privilégiés... Problème ? Cela génère de nombreux embouteillages et aggrave la pollution de l'air, qui à son tour a un impact sur la santé... Pourquoi lorsqu'on a le choix, préférer d'autres moyens de transport à la voiture est la meilleure option ? On vous donne 5 bons arguments !

1/ La voiture pollue l’air de nos villes et nuit à notre santé… y compris celle du conducteur !

En effet, on estime que la voiture est à l’origine de 50 % à 60 % de la pollution de l’air dans les grandes agglomérations, en fonction des polluants que l’on considère... Et c’est un sujet sérieux : la pollution de l’air serait responsable d’environ 48 000 décès par an en France et d’un cas sur trois d’asthme chez les enfants. Au niveau mondial, 500 000 nouveaux nés seraient décédés en 2019, suite à une exposition prolongée de la mère à un air pollué.

Et cela irait jusqu’à 18% en France ! C'est en effet la conclusion d'une récente étude internationale. Lorsqu’on respire de l’air pollué, les particules fines migrent des poumons vers le sang et les vaisseaux sanguins, ce qui endommage la paroi interne des artères. Le coronavirus cause des dommages similaires et les deux corrélés peuvent entraîner des crises cardiaques ou un accident vasculaire cérébral.

Et à l'intérieur de notre voiture... sommes-nous protégés ? Non ! Les particules fines sont deux à trois fois plus présentes dans l’habitacle de la voiture qu’à l’extérieur. En effet, le système d’air conditionné des voitures peut filtrer entre 40 et 75% des plus grosses particules, mais seulement entre 2 et 15% des particules fines.

Si on va plus loin, l’impact de la pollution de l’air sur la santé représente également un énorme budget pour les grandes villes, qui pourrait être dépensé ailleurs : Selon une récente étude de Cleanair4health, elle coûterait 3,5 milliards d’euros par an à Paris (soit 1600€ par habitant) et 774 millions à Marseille...

Et enfin, un autre sujet à ne pas négliger : le bruit. 80% des bruits émis dans l'environnement proviennent des transports. En France, 25 millions de personnes sont affectées significativement par le bruit des transports. Par elles, 9 millions sont exposées à des niveaux critiques pour leur santé.

2/ La voiture est le mode de transport le plus cher...

Alors que la voiture est plus de 95% du temps stationnée, elle peut coûter en moyenne entre 5 000€ et 9 000€ par an, soit 10 à 12 % du budget des ménages ! Au kilomètre, en France, la voiture revient à 0,34€/km, contre 0,11€/km pour le vélo (Ademe).

Et ce n’est pas tout ! La voiture représente également un budget pour les collectivités. L'entretien des réseaux routiers coûte annuellement plus de 12 milliards d’euros par an aux collectivités territoriales, soit 9 % de leur budget. Problème ? Cet argent pourrait être investi dans d’autres modes de déplacement, comme les transports publics ou les pistes cyclables (Source : qqf).

Plus globalement, la voiture pèse sur le budget de la France : d’ici 2030, les embouteillages pourraient coûter 22 milliards par an ! (Carburant gaspillé, improductivité liée aux retards de salariés, coûts supplémentaires pour les transporteurs routiers… Source : qqf)

3/… et pas forcément le plus rapide pour nos trajets quotidiens !

Quel est l’usage de la voiture en France ? ¾ des déplacements pour des trajets domicile-travail. Viennent ensuite les déplacements liés aux loisirs et enfin les activités sociales. Mais il faut savoir que près de ⅓ de la population française a ses activités quotidiennes à moins de 9 km de leur domicile, un trajet qui pourrait se faire notamment à vélo en 30 minutes seulement !

D’ailleurs, en agglomération, 40% des trajets effectués en voiture font moins de 3 kilomètres, pour transporter le plus souvent... une seule personne ! Dommage… car pour les trajets de quelques kilomètres, le vélo est le moyen de déplacement le plus rapide en zone urbaine. Comptez 8 à 12 min en bicyclette pour parcourir de 1,2km à 2,5km contre 16 à 18 min en voiture ! Et n’oubliez pas de compter le temps perdu et le stress inutile lorsqu’on ne trouve pas d’emplacement pour se garer ou qu’on galère en plein dans les bouchons !

4/ Moins de voitures, c’est plus d’espace pour profiter de la ville !

En effet, la voiture prend de la place ! A Paris par exemple, 50% de l’espace en ville est dédié à la voiture alors qu’elle est utilisée seulement pour 13% des déplacements. Cela veut dire moins de place pour les vélos, les trottinettes et pour profiter d’une balade à pied pour admirer la ville.

Par ailleurs, la voiture est stationnée 95% de son temps, alors elle a besoin de places de parking près des ménages et des lieux de destination. Mais cette place coûte cher : une place de parking et son dégagement nécessite 25m2, l’équivalent de 25 vélos ou d’un studio.

Le saviez-vous ? Pour se rendre au travail, un cycliste utilise environ quinze fois moins d’espace de circulation et de stationnement qu’un automobiliste ! (Source : Le Monde)

De plus, il a été estimé qu’en 2050, plus de ⅔ de l’humanité vivra en ville… et l'étalement des villes est synonyme d’artificialisation des sols et donc d’une diminution des espaces agricoles et forestiers. Vous imaginez la demande d’espace et la hausse de pollution si chaque habitant se déplaçait en voiture... ?

5/ Choisir les mobilités douces, actives ou partagées, c’est miser sur l’avenir de la planète !

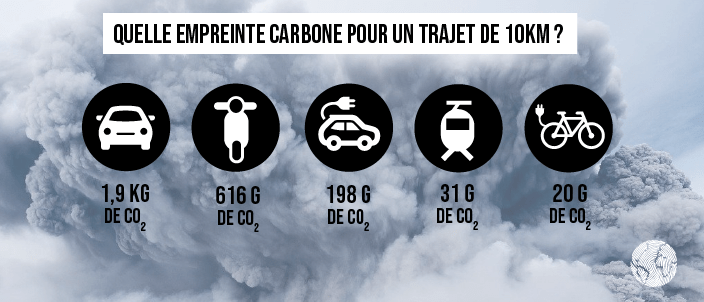

Le transport est le 1er secteur le plus émetteur d’émissions de gaz à effet de serre (GES), en France. Plus de la moitié des émissions proviennent de la voiture individuelle, qui émet plus de GES que tous les autres modes de transport réunis !

De plus, d’année en année, les voitures mises en circulation sont de plus en plus imposantes et lourdes. Or, le poids impacte directement la consommation de carburant. Les SUV, qui représente un véhicule vendu sur 3, consomment en moyenne +15% de carburant, et émettent +20% de CO2 qu’une voiture standard (Source : WWF). D'ailleurs, dans le monde les SUV représentent la 2e cause de la hausse des émissions de CO2, au point d’annuler la baisse des émissions de CO2 liées à l’arrivée des véhicules électriques !

Et en parlant de véhicules électriques : s'ils émettent en moyenne 2 à 3 fois moins de gaz à effet de serre qu’un véhicule diesel ou essence, ce n’est pas pour autant la solution miracle ! Certes, on dit adieu aux gaz d’échappement, mais la production d’un véhicule électrique, et de sa batterie en particulier, a un impact important sur l’environnement. Par ailleurs, la consommation d’électricité doit être maîtrisée. Donc passer à l’électrique, oui, mais sous certaines conditions !

Ecolab, un outil développé par l’Ademe, vous permet selon le nombre de kilomètres de savoir quelle est votre empreinte carbone selon le mode de transport utilisé.

Convaincu.e ? On l’espère !

Et bien sûr, il ne faut pas oublier que dans les zones peu denses et en milieu rural, la plupart du temps, laisser la voiture au garage n’est pas une option car peu d’alternatives sont à disposition des habitants. C’est pour cela qu’il est essentiel de développer davantage d’alternatives accessibles à tous et dans l’ensemble du territoire.

On n'est pas arrivé ! Episode 4 : La voiture (avec Nicolas Meyrieux)

Ferroviaire : la France sur de mauvais rails pour respecter les objectifs climatiques

La Fondation Nicolas Hulot, le Réseau Action Climat et France Nature Environnement publient une étude inédite sur les investissements dans le transport ferroviaire. Conclusion : les investissements actuels, en tenant compte des 4,75 milliards d’euros sur deux ans annoncés dans le cadre du Plan de relance sont insuffisants pour tenir nos objectifs climat. En effet, 86% de ce montant servira à maintenir les travaux de régénération déjà programmés et seulement 14% représente un nouvel investissement. Nos 3 ONG appellent le gouvernement à un effort financier supplémentaire de 3 milliards d’euros par an sur 10 ans dans le rail, pour donner enfin toute sa place au train et au fret ferroviaire en France.

Le transport ferroviaire, un allié essentiel pour le climat

Le ferroviaire est un mode de transport particulièrement performant d’un point de vue environnemental : il transporte 11 % des passagers et 9 % des marchandises pour seulement 0,3 % des émissions de gaz à effet de serre du secteur des transports. C’est aussi un mode de transport pourvoyeur de nombreux emplois non délocalisables. Pour atteindre ses objectifs climatiques, la France devra miser sur le transport ferroviaire, augmenter les trafics de voyageurs et de marchandises, y compris pour diminuer les déplacements en voiture, en avion et en camion, qui sont les plus impactants pour l’environnement.

Rapport

Transport ferroviaire : sommes-nous sur les bons rails ?

Télécharger le rapport (format pdf - 3 Mo)

A travers sa Stratégie nationale bas carbone (SNBC), la France vise un développement du transport ferroviaire de +27 % d’ici à 2030 et +79 % en 2050.

Malgré ses atouts, le transport ferroviaire ne bénéficie pas du soutien qu’il mérite en tant que solution de décarbonation du secteur des transports. Le désinvestissement de l’Etat dans le réseau ferroviaire, et notamment sur les petites lignes, depuis de nombreuses années, impacte aujourd’hui lourdement le trafic : suppression de lignes, de dessertes, retards, annulations, etc.

4,75 milliards d’euros annoncés pour le ferroviaire… Pour seulement 650 millions de crédits d’investissement, soit 14 %

Les annonces faites dans le cadre du plan de relance ne permettront d'infléchir qu’à la marge cette situation. En effet, sur les 4,75 milliards d’euros annoncés en septembre 2020, 4,1 milliards sont destinés à préserver les capacités d’investissement de SNCF Réseau afin de maintenir les travaux de régénération déjà programmés pour les deux prochaines années. 650 millions d’euros seulement constituent, selon les informations fournies à ce jour, de nouveaux crédits d’investissement. Ce qui a été présenté comme un “plan de relance du ferroviaire” s’apparente à plus juste titre à un plan de soutien à SNCF Réseau. Il est indispensable pour compenser les pertes liées à la crise COVID à court terme. Mais c’est insuffisant au regard des besoins colossaux, et surtout, c’est bien d’un plan d'investissement sur 10 ans et non sur 2 ans, dont le rail a besoin pour construire l’efficacité du réseau ferroviaire de 2030, à même de jouer son rôle pour décarboner les transports.

3 milliards d’euros par an sont nécessaires pour une vraie relance du ferroviaire, compatible avec nos objectifs climatiques. Afin de respecter les objectifs climatiques de la France, le rapport recommande d’engager un véritable plan de relance du transport ferroviaire en investissant 3 milliards d’euros supplémentaires par an jusqu’en 2030, répartis de la manière suivante :

- 500 millions pour garantir une régénération satisfaisante du réseau structurant ;

- 700 millions pour assurer la régénération des petites lignes ;

- 200 millions pour réaliser l’ensemble des projets de modernisation et de développement du réseau identifiés dans le scénario intermédiaire du rapport Duron ;

- 150 millions pour reconstituer un parc de matériel roulant de nuit et permettre le développement d’un véritable réseau de trains de nuit en France et vers l’étranger ;

- 1,5 milliard pour la relance du fret ferroviaire, réparti entre l’exploitation, la régénération, le développement du réseau et le soutien à l’activité.

Le rééquilibrage de la fiscalité selon le principe pollueur-payeur

Enfin, la relance du transport ferroviaire ne pourra se concrétiser sans un rééquilibrage de la fiscalité au profit des modes de transport les moins émetteurs de gaz à effet de serre et de polluants de l’air. Aujourd’hui, la fiscalité donne toujours un avantage compétitif aux modes de transport les plus émetteurs : exonérations fiscales pour le kérosène aérien et pour le gazole professionnel pour les transports de marchandises… Le gouvernement doit se saisir rapidement de l’ensemble des leviers à sa disposition (financiers et non-financiers) pour engager un véritable plan de relance du transport ferroviaire.

Les 5 bonnes raisons de se déplacer à vélo!

Que ce soit en milieu urbain ou rural, la fréquentation des réseaux cyclables a fortement progressé. Près d’un Français sur deux se dit prêt aujourd’hui à passer au vélo pour ses trajets quotidiens, à condition de disposer de pistes cyclables sécurisées. Si vous hésitez encore à vous déplacer en vélo cet article est fait pour vous !

1/ Le vélo, le moyen de déplacement le plus rapide en ville

40% des déplacements en voiture font moins de 3km… Dommage, car ce n’est pas le moyen de transport le plus rapide... loin de là ! Avec ses 15km/h en moyenne, le vélo va toujours plus vite que les transports en commun (9 à 10km/h pour le bus) ou que la voiture (14km/h) en centre-ville. On évite les embouteillages et on ne perd pas de temps pour se garer.

Selon le rapport Intermodalité vélo-transports terrestres de 2021 de Vélo et territoires, le rayon moyen d’usage du vélo se situe entre 3 et 5 kilomètres pour un vélo classique, environ 10 kilomètres pour un Vélo à Assistance Électrique (VAE) contre 300 mètres à 1 km pour la marche à pieds.

Et ça tombe bien, car près de ⅓ de la population française réalise ses activités quotidiennes dans un rayon de moins de 9 km du domicile, soit un trajet de 30 minutes à vélo !

=> Vous pouvez télécharger l’application Geovélo pour trouver le chemin le plus rapide en vélo.

2/ En vélo, vous faites des économies !

Si vous comparez le vélo à la voiture, il n'y a pas photo (surtout en ce moment !)

- 4 pleins d’essence reviennent à 400 €, soit le prix d’un beau vélo neuf (estimation faite sur une moyenne de 75 euros le plein d'essence)

- Faire 10 km par jour revient à 100 €/an à vélo versus 1000 € en voiture ! (Source : Qu’est-ce qu’on fait ?).

- Si l’on compte l’ensemble des frais de la voiture (carburant, assurance, révisions…), le coût de revient se situe entre 6 000 et 9 000 € par an !

Par ailleurs, il faut savoir que les aides à l’achat existent pour des vélos standard ou électriques. Renseignez-vous auprès de votre mairie, de votre département ou de votre région. Et si vous avez un vélo qui a besoin d’être réparé, pensez à solliciter le Coup de pouce vélo, qui couvre les frais de réparation jusqu’à 50€.

A savoir : votre employeur peut vous aider à vous mettre au vélo. Depuis mai 2020, le forfait mobilité permet aux salariés de bénéficier du remboursement des frais liés aux déplacements de mobilité douce entre le domicile et le travail, jusqu’à 600€ par an.

3/ Le vélo, c’est bon pour la santé !

Selon l’OMS, 30 minutes de vélo par jour, c’est 30% de risques en moins de développer des maladies (cardiovasculaires, diabète, cancer, stress). Et si vous êtes motivé pour faire plus, sachez qu'1 heure d’activité physique modérée permet de compenser les méfaits de 8 heures quotidiennes de sédentarité sur la santé (Étude The Lancet 2016).

Oui… mais vous savez bien qu’à un moment donné on va vous sortir l’argument : “En vélo, on respire les pots d’échappement, alors qu’en voiture on est plus protégé…”, c’est faux ! Plusieurs études démontrent que les niveaux de polluants relevés dans l’habitacle d’une voiture sont en moyenne jusqu’à 2 fois plus élevés que ceux auxquels sont exposés les cyclistes. Cela est d’autant plus vrai quand vous pouvez circuler dans des pistes cyclables sécurisées, isolées du trafic automobile.

Enfin, préférer le vélo aux véhicules thermiques, réduit la pollution aux particules fines et autres polluants atmosphériques, qui parce qu’ils dégradent notre santé, sont responsable de 48 000 décès par an en France…

C'est en effet la conclusion d'une récente étude internationale parue dans la revue Cardiovascular Research. En effet, lorsqu’on respire de l’air pollué, les particules fines migrent des poumons vers le sang et les vaisseaux sanguins. Cela endommage la paroi interne des artères. Le coronavirus cause des dommages similaires et les deux corrélés peuvent entraîner des crises cardiaques ou un accident vasculaire cérébral.

4/ Le vélo est le seul véhicule propre

Le transport est le 1er secteur le plus émetteur de GES en France (39% des émissions totales) et la voiture individuelle représente plus de la moitié des émissions.

En se déplaçant à vélo plutôt qu’en voiture, vous économisez 650Kg de C02 par personne et par an. C'est l’équivalent d’une télévision LCD allumée 162 jours non-stop. (source : Qu’est-ce qu’on fait ?).

Que penser du vélo électrique ? Certes la construction des batteries n’est pas neutre, mais propulser un vélo, même à assistance électrique n’a rien à voir avec 1,5 ou 2 tonnes à déplacer en voiture !

5/ Le vélo crée des emplois !

Le renouveau de la pratique du vélo en France a développé une filière dynamique et innovante localement : fabrication, vente, réparations, locations, équipement, recyclage… Ces nouvelles activités s’ancrent directement dans les territoires car elles sont non délocalisables.

Selon une étude européenne, 1 million d’euros investi dans l’industrie du vélo créé près de 5 fois plus d’emploi que la même somme investie dans l’industrie automobile.

On n'est pas arrivé ! Episode 1 : Bernard est heureux

On n'est pas arrivé ! Episode 2 : La portière

On n'est pas arrivé ! Episode 2 : Le fou de la vitesse

Mobilité durable : quels sont les enjeux ?

Nos déplacements font partie de notre mode de vie. Mais, parce qu’ils sont majoritairement réalisés en voiture individuelle, roulant aux carburants fossiles, ce sont également des contributeurs majeurs à la pollution de l’air et au changement climatique. Qui plus est, les écarts entre les métropoles dotées de transports collectifs et de services partagés et les territoires moins denses et plus dépendants à la voiture se renforcent. Transformer nos pratiques de mobilité est bien une priorité pour la transition écologique, mais impose de relever plusieurs défis, tant sociaux qu’économiques

1/ Réduire l’impact environnemental des transports, 1er secteur émetteur de GES en France

Quelques chiffres pour comprendre : 80% des kilomètres parcourus par les Français le sont en voiture (Source : Qu’est-ce qu’on fait ?), qui roulent aujourd’hui à l’essence et au diesel… Ce n’est pas pour rien qu’elle représente 55% des émissions de GES liées au transport. Bien sûr, l’arrivée de véhicules électriques fait partie de la solution, mais aucune voiture ne peut prétendre être réellement “propre”. Cette nouvelle technologie, si elle se révèle avantageuse dans un premier temps pour la pollution de l’air dans nos villes, ne sera vraiment bénéfique pour le climat qu’à certaines conditions, et en premier lieu celle de maîtriser l’impact des batteries.

Au-delà des solutions technologiques, la transition écologique appelle à se déplacer autrement. En partageant plus les voitures tout d’abord. Mais également en favorisant les modes les plus légers, qui sont aussi les moins polluants, la marche et le vélo, pour ces trajets de proximité. Et pour cause : en agglomération, 40% des déplacements en voiture font moins de 3 km pour transporter, la plupart du temps, une seule personne.

Enfin, il est indispensable de moderniser les réseaux de transports collectifs. Métros, bus, trains sont structurants pour les territoires, et déterminants pour garantir un accès de tous à l’emploi, aux services, à la culture...

Par ailleurs, le trafic aérien contribue à hauteur de 7% au réchauffement climatique au niveau monde. La neutralité carbone en 2050 passera irrémédiablement par la réduction du trafic aérien. Ce qui implique de repenser les déplacements internationaux : voyages d’affaire, tourisme… pour se déplacer évidemment moins, et mieux. Pour les voyages en Europe, bonne nouvelle : le train de nuit représente une alternative crédible : créer un vrai réseau de train de nuit, doté de dizaines de lignes, pourrait permettre de reporter plus de 10 millions de passagers par an de l'aérien et de la route sur le train de nuit, selon le collectif Oui au train de nuit.

2/ Réduire la pollution de l’air pour améliorer la santé des Français

Diminuer la dépendance aux transports qui utilisent les énergies fossiles n’est pas seulement un enjeu environnemental, c’est aussi un enjeu de santé. La pollution aux particules fines et autres polluants atmosphériques, liée en premier lieu dans les villes au trafic motorisé, est une source majeure de dégradation de notre santé, notamment de celle des plus vulnérables : maladies cardio-vasculaires, asthme, cancer… Le bilan est lourd : 48 000 morts en France par an (Santé publique France 2016).

3/ Développer des solutions de mobilité durable pour tous en ville comme à la campagne

Selon le Baromètre des mobilités du quotidien de la FNH et Wimoov 55% des Français déclarent ne pas avoir le choix de leur moyen de déplacement au quotidien, parce que les transports collectifs sont absents ou inadaptés aux besoins. Cette dépendance à la voiture individuelle est aussi une dépendance au mode de déplacement le plus polluant, et le plus coûteux.

Les personnes les plus précaires, isolées, sont les premières confrontées à cette difficulté. Qui plus est, ce sont souvent les personnes les plus éloignées des solutions de mobilité durable : des véhicules électriques chers à l’achat, des services partagés peu accessibles, un réseau de transports collectifs complexes à utiliser… Plus largement, c’est l’ensemble des populations dépendantes de la voiture, et particulièrement dans les zones rurales et périurbaines qui sont vulnérables.

Ces territoires peu denses, restent aujourd’hui les parents pauvres d’une politique nationale centrée sur la gestion des flux en zone urbaine dense, qui a tout misé sur la route, alimentant l’étalement urbain, la dépendance à la voiture individuelle et aux énergies fossiles. Cette politique doit évoluer pour accompagner tous les territoires pour une offre intégrée de mobilité, à la fois plus accessible et moins impactante pour l’environnement. Les services ferroviaires ont un rôle incontournable à jouer. Cela ne se fera pas sans changer l’urbanisme et l’aménagement, pour favoriser les liens de proximité, via la réimplantation des commerces et services dans les zones dites peu denses. C’est la condition pour une transition juste, qui donne à chacun la possibilité de réduire son empreinte environnementale.

4/ Faire de la mobilité durable une opportunité pour l’emploi

Le changement des pratiques de mobilité au quotidien aura un effet sur l’économie, et sur l’emploi, tant sur l’industrie que les services.

Pour l’automobile, un des piliers de l’économie en France, mais un secteur déjà en souffrance (1 emploi sur 5 perdu en 10 ans), la transition écologique est un défi majeur. La conversion électrique redessine complètement la chaîne de valeurs : ce sont moins d’emplois pour les moteurs, mais des opportunités dans les batteries, le recyclage, le développement des infrastructures de recharge… Mais pour pouvoir développer et relocaliser ces activités, une conversion soutenue et accélérée des métiers et des compétences est nécessaire.

Par ailleurs, la multiplication des vélos, mais également le développement des services partagés, amènera son lot de nouvelles activités : industrie du cycle, vente et réparation, aménagement, services de location... Cette fois-ci, ces emplois sont non délocalisables, directement ancrées dans les territoires.

Depuis de nombreuses années la France n’a pas su limiter sa dépendance aux énergies fossiles. Elle l’a même accru en utilisant par exemple les exemptions de taxes sur les carburants, ou les subventions à l’achat de voiture diesels et essence pour apporter son aide aux ménages et aux acteurs économiques… Un piège écologique et social qui a nettement contribué à la crise sociale et au mouvement des gilets jaunes en 2018.

Cette dépendance au pétrole est un facteur de vulnérabilité pour les ménages, l’économie nationale, mais également pour les territoires. En sortir est un des défis économiques majeurs de notre époque.

Les 5 priorités de la Fondation pour la Nature et l'Homme pour répondre aux enjeux de la mobilité :

- Une feuille de route pour mettre fin à la vente de véhicules essence et diesel d’ici 10-15 ans. La transition se programme. Ce changement profond, aux conséquences multiples sur les activités et l’emploi, doit être accompagné pour ne laisser personne de côté.

- Le financement des infrastructures de transports du quotidien : revaloriser le ferroviaire et moderniser des réseaux existants ; faire un moratoire sur les grands projets inutiles, dont les projets d'aéroports et routiers (autoroutes, rocades…) ; renforcer les transports en commun urbains, financer du Plan national vélo.

- Un déploiement des véhicules électriques sous 3 conditions : favoriser l’usage partagé,, accélérer la transition vers les énergies renouvelables, imposer une responsabilité sociale et environnementale des filières de la conception à la fin de vie.

- La mise en oeuvre du plan national vélo pour faire de la France un territoire cyclable en 2025 : un fond national dédié, le lancement d'un appel à projet national pour faire émerger 10 territoires pilotes, urbains ruraux, peu denses.

- Une politique active pour maîtriser la demande de mobilité et sortir de la dépendance à la voiture individuelle pour tous : mise en place de dispositions réglementaires pour faire évoluer les pratiques d'aménagement et d'urbanisme et de mesures fiscales incitatives.

Trois priorités pour relancer le ferroviaire en France

Le chef de l’État a fait part de sa volonté, début juillet, de développer massivement le ferroviaire, fret, petites lignes et trains de nuit, dans le cadre du Plan de relance. Cette ambition, confirmée par le Premier ministre dans son discours de politique générale, intervient après des années de désinvestissement de l’État dans le ferroviaire, dans un contexte où l’avenir du ferroviaire ne semble même plus pensé en haut lieu, et alors que la SNCF annonce des pertes de recettes de 4 milliards liées à la crise du coronavirus.

Rapport

Trois priorités pour relancer le ferroviaire en France

Téléchargez le rapport (format pdf - 6 Mo)

Le chantier est donc immense. Il nécessitera des moyens conséquents, à la hauteur des enjeux : le ferroviaire a un rôle clé pour décarboner les transports, de marchandises et de voyageurs, pour les trajets, quotidiens, pour les longues distances en France et en Europe. Remettre les marchandises sur les rails et, pour les voyageurs, donner un avantage au train plutôt qu’à la route ou à l’avion est incontournable. Les mesures symboliques ou les aides financières ponctuelles ne suffiront pas.

La stratégie de relance doit pouvoir combiner des mesures d’urgence mais aussi une vision et des investissements de long terme, pour redonner un rôle structurant à ce mode de transport pour l’économie et l’accessibilité des territoires. Le temps est donc venu de réinventer le ferroviaire, en complémentarité avec les autres modes –routier, vélo, transports collectifs et en misant sur une gouvernance ouverte : la transformation du secteur, engagée avec la réforme ferroviaire en 2018, donne un rôle d’autant plus important aux régions.

La FNH précise dans cette note les conditions pour une relance ambitieuse du ferroviaire en France, en considérant les transports voyageurs du quotidien (petites lignes), les transports voyageurs longue distance (trains de nuit), et le transport de marchandises.

Les conditions du déploiement de l'hydrogène en France

Contrairement à ce qu’on entend parfois, l’hydrogène (H2) utilisé aujourd’hui n’est pas une énergie verte : il est produit à partir d’énergies fossiles émettrices de gaz à effet de serre, en particulier le gaz et le charbon. Sa production émet 2 à 3% des émissions de gaz à effet de serre de la France.

Rapport

Les conditions du déploiement de l'hydrogène en France

Téléchargez le rapport (format pdf - 2 Mo)

Au préalable, la priorité est donc de décarboner la production d’hydrogène en employant la solution de l’électrolyse (eau et électricité) à partir d’électricité d’origine renouvelable. Une méthode encore coûteuse aujourd’hui. Les principaux secteurs actuellement consommateurs d’hydrogène (pétrochimie, engrais) devront progressivement décroître puis arrêter leur activité car ils sont incompatibles avec la lutte contre le changement climatique.

Il n’existe pas de consensus aujourd’hui sur la place à long terme de l’hydrogène vert, dans les scénarios de décarbonation massive. Ce qui est sûr, c’est que l’hydrogène n’est pas l’alpha et l’oméga des énergies de demain. C’est une solution parmi d’autres, qui présente un intérêt double :

➡️ Décarboner l’industrie et certains transports poids lourds ou ferroviaires longues distances. A l’inverse, un usage généralisé pour les voitures individuelles n’est pas réaliste ni souhaitable car le rendement de l’hydrogène pour ces véhicules est de trois fois inférieur à celui du véhicule électrique. Autrement dit, dans le secteur des transports, l’hydrogène n’est pas la solution miracle pour maintenir le niveau et le type d’usages actuels de véhicules individuels. La seule solution climatique “miracle” dans le secteur de la mobilité, c’est celle de la sobriété : se déplacer plus localement, par des modes doux (vélo, marche à pied) ou des transports en commun quand c’est possible, ou par des flottes de véhicules électriques partagés, quand ça ne l’est pas dans les zones peu denses.

➡️ Créer à plus long terme des flexibilités pour le réseau électrique lors de la montée en puissance des énergies renouvelables, dans le cadre d’un scénario 100% énergies renouvelables pour la France (après 2035). L’hydrogène offre en effet une solution importante de stockage du surplus de l’électricité d’origine renouvelable. Des progrès importants en termes de coûts et de rendement énergétique restent à mener.

Décarboner le secteur automobile et accompagner sa mutation

Le 26 mai 2020, le président de la République présentait le plan de soutien à la filière automobile. Au total, 8 milliards d’euros ont été mis sur la table, un montant inédit et historique pour aider le secteur à faire face à la crise économique. Ce plan fait néanmoins l’impasse sur les contreparties écologiques et sociales. Si l’industrie automobile prend aujourd’hui le virage vers l’électrique, ce secteur ne dispose pas de réelle stratégie de décarbonation à moyen et long terme.

Rapport

Décarboner le secteur automobile et accompagner sa mutation

Télécharger le rapport (format pdf - 535 Ko)

Aucune garantie n’a été donnée sur l’emploi alors même que la ten-dance au déclin des effectifs, marquée avant la crise, pourrait s’accélérer. De plus, les solutions pour «relocaliser» de manière concrète manquent à l’appel… Bref ce plan de soutien ressemble fort à une mise sous perfusion, non seulement coûteuse, mais qui de surcroît ne réduit pas les risques de voir l’emploi décliner et la France s’éloigner de sa trajectoire climat.

Les échéances politiques à venir - Plan de relance, Loi de finance et Loi climat - seront donc cruciales pour fixer de nouvelles règles et orienter résolument le secteur automobile vers la décarbonation et permettre de retrouver des perspectives positive pour l’emploi.

Le plan de relance sera un moment de vérité pour la politique économique du gouvernement. Celui-ci a d’ores et déjà annoncé une baisse importante des impôts de production, dont le secteur automobile sera bénéficiaire. Objectif affiché : favoriser la relocalisation de l’industrie et l’emploi. Sans conditionnalité, cette baisse sera totalement inopérante sur l’emploi.

Plan de relance : comment décarboner le secteur automobile et accompagner sa mutation ?

Le plan de relance de l’économie française sera présenté le 3 septembre et avec lui de nouvelles mesures concernant le secteur automobile (investissements pour les batteries, une baisse des impôts de production…). En mai dernier, le secteur bénéficiait déjà d’un plan de soutien qui présentait de nombreuses lacunes, ne donnant aucune garantie sur l’emploi et allant à rebours de la crise écologique. Au-delà des mesures d’urgence, cette deuxième relance doit viser la transformation du secteur grâce à une stratégie claire à moyen et long terme : comment concrètement relocaliser la production et quels types de produits seront relocalisés ? Quelles conditions pour le virage à l’électrique ? Quelle stratégie pour stopper la perte d’emplois dans le secteur ? Pour la FNH, voici les 4 mesures phares pour une relance qui réponde vraiment aux enjeux sociaux et environnementaux du secteur.

Note

L'après COVID : quelle stratégie pour la filière automobile en France

Télécharger la note (format pdf - 1 Mo)

Rapport

Décarboner le secteur automobile et accompagner sa mutation

Télécharger le rapport (format pdf - 535 Ko)

1/ Investir dans l’Alliance pour les batteries