Stopper la bétonisation : tout savoir sur le Zéro Artificialisation Nette

Face à l'artificialisation galopante de 20 000 à 30 000 hectares de sols français chaque année, la Fondation pour la Nature et l'Homme défend une approche ambitieuse du Zéro Artificialisation Nette. Cette stratégie environnementale majeure vise à équilibrer développement territorial et préservation des écosystèmes d'ici 2050, tout en répondant aux défis sociaux du logement et de l'aménagement durable.

L'artificialisation des sols : un enjeu environnemental majeur pour la Fondation

Une définition évolutive au cœur des débats

Des impacts écologiques et territoriaux préoccupants

- Impact sur la biodiversité : L'artificialisation fragmenterait la trame paysagère, réduisant le nombre et la variété des habitats naturels. Les prairies (47% des surfaces naturelles artificialisées entre 1990 et 2018) et les zones humides (réduction de 50% entre 1960 et 1990) seraient particulièrement touchées.

- Perte de terres agricoles : Deux tiers de l'artificialisation s'opère aux dépens des terres agricoles, souvent les plus fertiles situées à proximité des centres urbains. Cette réalité interroge notre capacité à maintenir une autonomie alimentaire dans un contexte de changement climatique.

- Altération des fonctions écologiques : Les sols artificialisés perdent leurs capacités de stockage du carbone, de filtration des polluants et de régulation du cycle de l'eau, compromettant la résilience des territoires.

La position de la Fondation sur l'objectif Zéro Artificialisation Nette

Un objectif ambitieux mais nécessaire

Une approche systémique des moteurs d'artificialisation

- Le primat de la voiture individuelle dans les systèmes de mobilité

- La politique de métropolisation concentrant activités et populations

- L'étalement urbain favorisé par certains modèles d'aménagement

- La spéculation foncière et l'insuffisante régulation du marché immobilier

Les solutions et les leviers d'action portés par la Fondation

Repenser l'habitat pour concilier ZAN et besoins sociaux

Face au défi de produire 400 000 nouveaux logements annuels avec seulement 100 000 hectares disponibles d'ici 2031, la Fondation propose plusieurs leviers :

- Lutter contre la vacance et la sous-occupation : Réguler les résidences secondaires et meublés touristiques dans les zones tendues, améliorer le parcours résidentiel des seniors (84% des 65-74 ans en situation de sous-occupation.

- Développer la densification douce : Privilégier une approche adaptée aux contextes locaux, verticale en milieu urbain dense, horizontale en milieu rural.

- Promouvoir le logement collectif et social : 84% des logements sociaux étant collectifs, ils ne représentent que 3% de la consommation d'ENAF contre 47% pour l'habitat individuel.

- Innover dans les formes d'habitat : Développer l'habitat léger, les béguinages, l'habitat partagé et intergénérationnel.

Transformer l'aménagement urbain

- Renouvellement urbain et recyclage foncier : Priorité absolue à la réhabilitation des friches et à la transformation des quartiers existants.

- Intégration de la nature en ville : Renforcement des trames écologiques pour maintenir la connectivité entre écosystèmes urbains.

- Planification écologique locale : Ancrage de la politique ZAN dans les documents d'urbanisme avec une meilleure coordination entre collectivités.

Mobilisation de tous les acteurs

- Citoyens : Soutien aux projets de plantation via des initiatives comme #JagisJePlante.

- Entreprises : Questionnement systématique de l'opportunité des projets d'aménagement et recherche d'alternatives moins consommatrices d'espaces.

- Collectivités : Hiérarchisation des projets selon les besoins sociaux réels et les objectifs de transition écologique.

Les enjeux de mise en œuvre selon la Fondation

Dépasser les approches binaires

Assurer une transition juste

Renforcer les outils de pilotage

- L'amélioration des outils d'aide à la décision pour les collectivités

- La mutualisation des bonnes pratiques territoriales

- Le renforcement de la coopération intercommunale

- L'adaptation des financements publics aux objectifs ZAN

Vers une sobriété foncière écologiquement efficace

La position de la Fondation pour la Nature et l'Homme sur le Zéro Artificialisation Nette s'inscrit dans une vision globale de transformation écologique et sociale des territoires. Loin de considérer le ZAN comme une contrainte, la Fondation y voit une opportunité historique de réconcilier développement urbain, justice sociale et préservation de la biodiversité.

Cette approche systémique, qui replace l'enjeu foncier au cœur des politiques de transition écologique, témoigne de l'engagement de la FNH pour un aménagement territorial respectueux des limites planétaires et des besoins humains. L'objectif de stopper la bétonisation d'ici 2050 représente ainsi un défi majeur qui nécessite une mobilisation sans précédent de tous les acteurs de la société.

Lutter contre l'artificialisation des sols sans laisser personne de côté

Sous nos pieds, les sols abritent une biodiversité incroyable – micro-organismes, champignons, insectes, vers de terre… Cet écosystème invisible joue un rôle vital pour filtrer l’eau, stocker du carbone, nourrir les cultures et réguler le climat. C’est aussi le socle d’habitats naturels indispensables à la faune et à la flore.

Pourquoi est-il vital d’agir contre l’artificialisation des sols ?

Chaque année, nous continuons à recouvrir ces sols vivants de bitume et de béton. Il est pourtant possible de faire autrement sans remettre en cause nos besoins, à commencer par le logement.

En quarante ans, la surface de sols artificialisés en France a ainsi augmenté de plus de 70 %.

En quarante ans, la France a perdu plus de 2 millions d’hectares de surfaces naturelles ou agricoles. Cette dynamique engendre de multiples conséquences environnementales : pertes de terres agricoles, destruction d’habitats naturels et de la biodiversité qui y vit, déstockage du carbone des sols, perturbation du cycle de l’eau, aggravation des risques climatiques (inondations, canicules, sécheresses…).

Mais aussi des conséquences sociales. L’étalement urbain, qui alimente cette artificialisation, a en effet des impacts significatifs sur le quotidien:

- Développement des logements en périphérie des centres-villes et donc allongement des distances parcourues et renforcement de la dépendance à la voiture individuelle, avec les coûts que cela implique.

- Accroissement des dépenses liées aux réseaux (électricité, eau, assainissement) et aux voiries pour les collectivités.

- Périurbanisation et dévitalisation des centres-villes (commerces, services, etc.).

Et tout cela sans répondre à l’urgence sociale puisque plus de 4 millions de personnes vivent dans des situations de mal-logement et près de 2,3 millions attendent un logement social, alors que des milliers d’immeubles restent vacants ou sous-utilisés.

Comment agissons-nous pour stopper l’artificialisation des sols ?

À la Fondation, nous voulons changer la façon dont on aménage le territoire en démontrant aux décideurs politiques et aux citoyens qu’il est par exemple possible de répondre à nos besoins en logement et en énergie sans détruire davantage la nature.

Nous agissons particulièrement pour défendre la mise en œuvre de l’objectif ZAN (Zéro Artificialisation Nette)

Inscrit dans la loi, l'objectif ZAN vise à réduire le rythme d’artificialisation des sols d'ici 2050, date à laquelle aucun espace ne pourra être artificialisé sans compensation.

Mais, ça n'est pas une mince affaire! Bien qu’essentiel pour préserver la biodiversité, nos ressources, notre qualité de vie, et nos capacités d’adaptation face au réchauffement, cet objectif ZAN est régulièrement remis en question et accusé de nuire au développement des territoires ainsi qu’à l’accès au logement et aux services des habitants.

Pour le défendre et le maintenir, nous menons plusieurs actions de front :

- Nous démontrons l’importance de la lutte contre l’artificialisation pour enrayer l’effondrement de la biodiversité, mais aussi pour répondre aux défis de l’adaptation au réchauffement climatique. En effet, la renaturation des villes est par exemple un facteur essentiel pour limiter les risques naturels tels que les sécheresses, inondations ou îlots de chaleur.

- Nous agissons aux côtés des collectivités territoriales dont un grand nombre ont déjà engagé avec succès des démarches de sobriété foncière en participant à différents événements, ateliers ou conférences pour partager ces actions et former les élus et services des territoires.

- Nous menons des études, aux côtés d’acteurs de la solidarité et de la préservation de l’environnement comme la Fondation pour le Logement des défavorisés pour proposer des solutions afin de concilier lutte contre l’artificialisation des sols et lutte contre le mal-logement. Nous identifions ainsi des leviers pour créer des logements sans artificialiser : réhabilitation de friches, densification douce, mobilisation des logements vacants, optimisation du bâti existant…

- Nous plaidons auprès du gouvernement pour une meilleure prise en compte de la qualité des sols dans les politiques publiques, notamment à travers la mise en place d’un diagnostic spécifique, s’appuyant sur une évaluation scientifique.

- Nous rencontrons des parlementaires et les ministères afin de leur présenter nos propositions et agir sur les politiques publiques, afin de créer un cadre législatif et budgétaire favorable à l’atteinte de l’objectif ZAN. En effet, les projets d’aménagement qui visent à limiter l’artificialisation des sols sont souvent plus coûteux à mettre en œuvre (le recyclage d’une friche, par exemple, demande des moyens humains, techniques et financiers plus importants que la construction sur un terrain vierge). La FNH propose donc des financements et des mécanismes fiscaux permettant d'accroître les moyens financiers, humains et techniques à disposition des collectivités.

Nos dernières actions clés pour lutter contre la bétonnisation

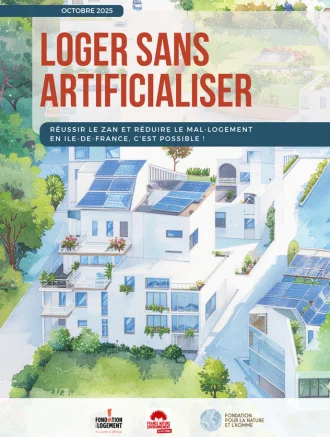

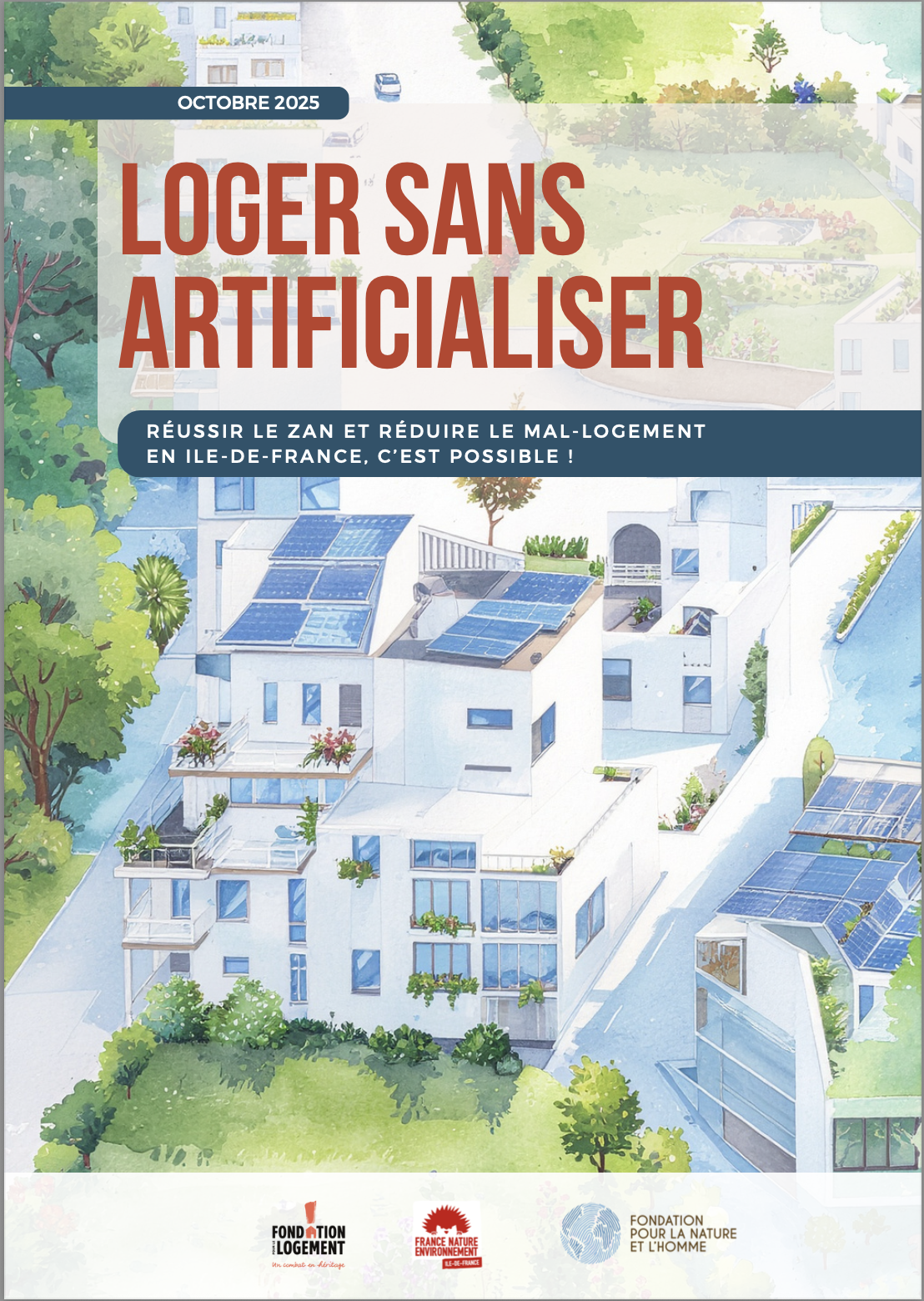

Découvrez notre étude pour décideurs : « Loger sans artificialiser "

En partenariat avec France Nature Environnement et la Fondation pour le Logement des Défavorisés, nous avons démontré qu’il était possible de construire 70 000 logements par an en moyenne pendant 10 ans en Ile-de-France, sans artificialiser les sols. Friches, logements vacants, surélévations, réhabilitations… : les solutions existent, et nécessitent un engagement de l’ensemble des acteurs du logement et des décideurs pour les mettre en œuvre.

Loger sans artificialiser

Découvrez les solutions qui existent, et nécessitent un engagement de l’ensemble des acteurs du logement et des décideurs pour les mettre en œuvre.

Télécharger (format pdf - 17 Mo)

Lisez notre étude réalisée pour les collectivités territoriales : « Financements du ZAN : au plus près des besoins locaux »

Nous nous intéressons dans cette étude aux financements disponibles pour les collectivités locales afin d’investir dans des projets sobres en consommation d’espaces, souvent plus coûteux que le modèle actuel d’aménagement basé sur l’extension urbaine. Nous identifions ainsi des pistes d’évolution du système de financement à l’échelle locale, prenant en compte à la fois les besoins de limiter l’artificialisation des sols et de réduire les inégalités territoriales.

Financements du ZAN : au plus près des besoins locaux

Découvrez les financements disponibles pour les collectivités locales.

Télécharger (format pdf - 5 Mo)

Plongez-vous dans notre étude : « Réussir le ZAN tout en réduisant le mal-logement, c’est possible !

Dans cette étude, nous démontrons que le modèle d’aménagement actuel ne parvient ni à protéger la biodiversité ni à résoudre une crise du logement qui s’aggrave. Elle propose donc des solutions concrètes pour faire de l’objectif ZAN une opportunité de changer de modèle en matière d’aménagement et d’urbanisme, en limitant la consommation d’espaces naturels tout en réduisant le mal-logement. A travers des entretiens et des études de cas auprès de 16 collectivités locales impliquées dans des démarches de sobriété foncière, nous proposons des leviers pour créer des logements sans construire (réduction de la vacance des logements, régulation des résidences secondaires...), construire en limitant l’artificialisation (densification douce, réhabilitation des friches…) et mieux maîtriser les prix du foncier et de l’immobilier.

Réussir le ZAN tout en réduisant le mal-logement, c’est possible !

Je télécharge la publication (format pdf - 1 Mo)

Téléchargez notre Livret grand public : « ZAN : Quel habitat pour demain ? »

Ce livret apporte des éléments de réponses à différentes questions très concrètes pour les citoyens, et au cœur des enjeux du ZAN :

- Cet objectif est-il compatible avec la création de logements sociaux ?

- Quel avenir pour la maison individuelle ?

- Peut-on produire de nouveaux logements sans artificialiser ?

- Comment améliorer l’accès à la nature en ville ?...

ZAN : Quel habitat pour demain ?

Un livret pour répondre à toutes les questions que vous vous posez sur le logement de demain

Télécharger (format pdf - 1 Mo)

Pourquoi et comment fédérer les énergies pour préserver la biodiversité ?

Aujourd’hui la question n’est plus seulement de diminuer la dégradation de la biodiversité, mais aussi de réhabiliter les écosystèmes que nous avons détruits. Un enjeu primordial, non seulement pour la valeur inestimable de la nature d’un point de vue éthique et culturel, mais aussi parce qu’une nature en pleine santé est d’un intérêt incommensurable face au changement climatique, pour protéger notre santé, garantir notre alimentation, soutenir un système économique durable, renforcer le lien social… Pour y parvenir, nous devons être nombreux à nous retrousser les manches ! Découvrez comment nous agissons.

Pourquoi faut-il mobiliser largement pour protéger la nature proche de nous ?

Depuis des décennies, nous traitons la nature comme une ressource inépuisable. Comme si l’on pouvait construire, prélever ou exploiter sans fin, sans jamais remettre en cause notre fragile équilibre avec le vivant.

Les causes de sa disparition sont multiples. La biodiversité disparaît sous l’effet de l’artificialisation des sols, de la pollution, de la dégradation des milieux naturels, de la surexploitation des ressources naturelles, du dérèglement climatique, de la destruction d’animaux sauvages pour le « loisir »

Résultat, nous assistons à un effondrement massif de la biodiversité. Pour ne donner que quelques exemples :

- 23 000 km de haies disparaissent chaque année,

- 50 % des zones humides ont été perdues entre 1960 et 1990,

- 50 à 70 % des hérissons ont disparu des jardins français..

Dans le même temps, les moyens consacrés à la protection de la biodiversité restent clairement insuffisants : à peine 2,3 milliards d’euros de dépenses publiques en sa faveur, contre 10,2 milliards d’euros qui ont eu un impact négatif sur elle !

Devant pareil constat, il est urgent de mettre un coup d’arrêt à la destruction de la biodiversité et investir massivement dans sa restauration et sa protection. Pour nous, à la Fondation pour la Nature et l'Homme, le citoyen joue là un rôle crucial. Parce qu’il faut des milliers de bras pour replanter des haies ou mettre plus de nature dans les milieux urbains, préserver les dunes ou les prairies calcaires, prendre soin des animaux blessés ou ramasser les déchets partout sur le territoire... nous nous sommes donné pour mission d’informer et de former le plus de citoyens possibles.

L’enjeu : que les projets en faveur de la nature naissent partout en France et que chacun se sente légitime pour agir pour la biodiversité, sans pour autant être un expert de la question.

Comment agissons-nous pour fédérer les énergies autour de la protection de la nature ?

Parce qu’il faut changer d’échelle, nous n’agissons pas seul. Nous nous entourons d’associations, de gestionnaires d’espaces naturels et de collectivités, territoriales que nous accompagnons pour mieux engager leurs citoyens au plus près de leurs lieux de vie.

- Depuis plus de 15 ans, nous animons par exemple la plateforme J’agis pour la nature et son réseau de centaines d' acteurs de la nature. Grâce à cette plateforme nous favorisons la rencontre entre des associations de terrain qui oeuvrent au quotidien pour protéger et restaurer le vivant, avec des citoyens désireux de découvrir la nature ou prêts à aider en offrant un peu de leur temps pour des actions concrètes. Chaque année, ce sont plus de 5000 actions de ramassage, d’arrachage d’espèces invasives, de plantations ou de sorties découverte qui sont proposées au grand public.

- A travers le projet européen Life Biodiv France, intitulé “J’agis pour la Nature avec mes habitants”, nous nous sommes également donné pour mission d’accompagner les collectivités pour les aider à amplifier l’engagement de leurs habitants dans les projets qu’elles développent. Car si l’on voit fleurir des initiatives locales en faveur de la nature, force est de constater qu’elles peinent encore à mobiliser au-delà des mêmes citoyens convaincus et difficilement sur la durée. L’enjeu de ce projet est également de donner envie à d’autres collectivités qui ne développent pas ou peu de projets en faveur de la nature, de s’y mettre à leur tour.

-

Enfin, la Fondation anime depuis 2023 un grand dispositif en faveur des plantations citoyennes. Intitulé J’agis je Plante, ce dispositif incite les citoyens à replanter des haies bocagères, des mini forêts en ville, des murs végétaux ou des plantes, arbres et arbustes comestibles (pommiers, framboisiers…). Tous les lieux de vie sont concernés : jardins, terrasses, balcons, écoles, entreprises, chez des agriculteurs ou au coeur des communes… Pour outiller les citoyens et les rendre parfaitement autonomes, nous mettons à dispositions une formation 100% gratuite et de nombreuses ressources pédagogiques : une collection de publications pour informer, des guides pratiques pour faire les bons choix, des Do It Yourself, des posters d’observation…

Dans le cadre de J’agis je Plante, nous avons fait le choix de soutenir particulièrement les enseignants qui souhaitent mettre la nature au cœur des apprentissages grâce :

- Au concours scolaire JagisJePlante avec Ducobu nous encourageons du CP au CM2 à découvrir le rôle essentiel des plantations d’arbres et d’arbustes et à agir concrètement en faveur de la biodiversité en créant eux même leur chantier de plantation.

- À des outils pédagogiques conçus pour faciliter la mise en place d’activités de terrain adaptées au programmes scolaires : guides pédagogiques, cahier d’activités, fiches d’observation, …

Pourquoi et comment se reconnecter à la nature ?

Nous vivons une époque paradoxale : jamais la nature n’a été aussi menacée, et pourtant jamais nous n’en avons été aussi éloignés. Absorbés par un quotidien saturé d’écrans, de bruit et de béton, nous nous déconnectons peu à peu du vivant. Il y aurait là une explication à notre passivité face à son effondrement. Mais il y en a une autre : d’après les scientifiques, nous sommes victimes d’amnésie environnementale générationnelle : nous nous habituons à la disparition du vivant. Comment, dès lors, protéger ce qui ne nous manque pas ? Telle est l’équation complexe qu’il nous faut résoudre… La solution pour y parvenir : vivre le plus d’expériences de nature possible. C’est là que nous intervenons !

Un attachement à la nature qui s’est étiolé au cours de l’histoire et sous l’effet de l’amnésie environnementale générationnelle.

Au fil de notre histoire, du paléolithique à nos jours, la relation entre l’être humain et la Nature s’est profondément transformée. De chasseurs-cueilleurs faisant pleinement partie de la nature, nous nous en sommes progressivement extraits, jusqu’à la considérer comme un environnement à notre disposition. Des ruptures historiques successives, documentées par le sociologue et philosophe Frédéric Lenoir lors d’un Live organisé par la Fondation pour la Nature et l’Homme le 4 décembre 2024, explique comment nous nous sommes isolés de la nature et pourquoi s’est installé ce rapport « maître et possesseur », considéré comme “normal” dans nos sociétés modernes.

Des sociétés modernes… dans lesquelles l’urbanisation galopante et l'omniprésence des technologies ne fait qu’accroitre toujours plus et plus vite cette rupture avec la nature et ce, sans que nous en prenions pleinement conscience, victimes de ce que la psychologie moderne, sous l’influence de l’américain Peter Khan, appelle : « l’amnésie environnementale générationnelle ». Une théorie, largement reprise par Anne-Caroline Prévost, actuellement directrice de recherche au CNRS et biologiste de la conservation au Muséum d’Histoire naturelle. C’est ainsi « qu’au fur et à mesure que notre relation au vivant s’étiole, nous l’intégrons de moins en moins dans notre cadre de référence » explique-t-elle.

Génération après génération, nous nous acclimatons à la dégradation de la nature, chaque génération considérant le niveau dégradé dans lequel elle grandit et vit comme le niveau non dégradé, autrement dit comme un niveau normal. Et à mesure que nous nous éloignons physiquement et mentalement de la nature, nous perdons mécaniquement une partie de notre motivation à agir pour elle… Autrement dit on s’habitue à sa dispartition. C’est une clé que nous pensons pertinente pour expliquer, en partie pourquoi, malgré les alertes des scientifiques et l’effondrement actuellement à l’œuvre, l’action collective reste si limitée.

Les psychologues révèlent aussi qu’alerter et faire peur ne suffit pas. Ce qu’il faut c’est faire vivre des expériences de nature aux gens en suscitant un contact physique sensoriel et émotionnel avec le monde qui nous entoure. C’est un moteur qui réveille, qui donne envie.

Mais vivre des expériences de nature, cela fait cruellement défaut… Alors comment faire pour en vivre plus ?

Comment agissons-nous pour proposer des expériences de nature au plus grand nombre ?

À la Fondation, nous faisons de cette reconnexion une priorité. Nous voulons redonner à chacun la possibilité de vivre une expérience directe de la nature :

- En favorisant l’accès de tous à la nature, quel que soit son lieu de vie, son niveau de revenu ou son âge.

- En donnant les moyens aux enseignants de développer la pédagogie de l’école dehors et donc de renforcer le lien des enfants avec la nature dès le plus jeune âge.

- En soutenant les initiatives qui recréent du lien entre les citoyens et la nature qui les entoure, dans les villes comme dans les campagnes.

- En encourageant la découverte et la compréhension du vivant, par des démarches pédagogiques.

Faire de l’accès à la nature pour tous une priorité politique

L’accès équitable à la nature est un levier indispensable pour que chacun puisse renouer un lien fort avec le vivant. Pour cela, il est crucial que cet enjeu soit reconnu au plus haut niveau et intégré dans les politiques publiques. Pour relever ce défi nous agissons sur plusieurs fronts :

- Le plaidoyer politique pour que l’accès à la nature devienne une priorité et que les espaces de nature existants soient préservés. Nous demandons notamment la reconnaissance et la protection renforcée des espaces naturels, comme les sites Natura 2000.

Donner aux enseignants les moyens de faire l’école dehors et d’apprendre avec la nature

La préservation de la biodiversité passe par l’éducation et la transmission. La Fondation propose aux enseignants qui veulent utiliser la nature comme un lieu d’apprentissage et d’émerveillement :

- La formation en ligne « Apprendre avec la nature », qui aide les enseignants et animateurs du périscolaire du CP au CM2, à mettre en place l’école dehors dans leurs classes

- Le concours scolaire JagisJePlante avec Ducobu, pour travailler en mode projet autour des enjeux de biodiversité

Des outils pédagogiques qui permettent d’intégrer la protection de la biodiversité aux programmes scolaires : guides, cahiers d’activités, fiches d’observation, etc.

Favoriser les initiatives qui recréent du lien entre les citoyens et la nature qui les entoure

Pour recréer du lien entre les Hommes et la nature, il est essentiel de proposer des initiatives qui invitent les citoyens à s’immerger pleinement et concrètement dans leur environnement naturel. C’est ce que nous faisons à la Fondation à travers :

- Le dispositif JagisJePlante.org qui invitent les citoyens à prendre pelles et pioches pour planter des arbres, des haies, des bosquets comestibles, des murs végétaux favorisant ainsi la biodiversité locale et la renaturation des espaces urbains et périurbains et le lien social..

- Le projet « j’agis pour la nature avec mes habitants » du LIFE BIODIV’France, qui vise à renforcer l’engagement des citoyens dans des actions locales de protection de la biodiversité dont la préservation d’espaces naturels ouverts et accessibles au plus grand nombre

- La plateforme JagisPourLaNature.org qui met en relation structures de terrain et citoyens pour proposer des activités nature permettant de découvrir, observer, préserver, planter, soigner la biodiversité.

Encourager la découverte et la compréhension du vivant, par des démarches pédagogiques.

À la Fondation, nous pensons aussi que chacun peut devenir acteur de la reconnexion à la nature, sans être expert ni militant. Ce qui compte, c’est de faire le premier pas avec les bons outils :

- Une collection de ressources pédagogiques : guides pratiques, livrets d’information et tutoriels DIY (Do It Yourself) pour mieux observer, comprendre et agir en faveur de la biodiversité au quotidien.

Des webinaires de sensibilisation : des temps d’échange et d’apprentissage en ligne pour initier et approfondir la connaissance de la nature et des gestes

8 conseils pour bien planter vos arbres cet automne-hiver

Planter un arbre ou un arbuste est un geste fort pour la biodiversité. Mais pour s'assurer qu’il grandisse vraiment, et avant de sortir vos outils, mieux vaut observer et comprendre ce qui vous entoure. Le secret d’une plantation réussie commence toujours par la préparation du sol, le choix du bon emplacement et des essences locales. On vous explique quelques règles simples à respecter, avant et pendant la plantation.

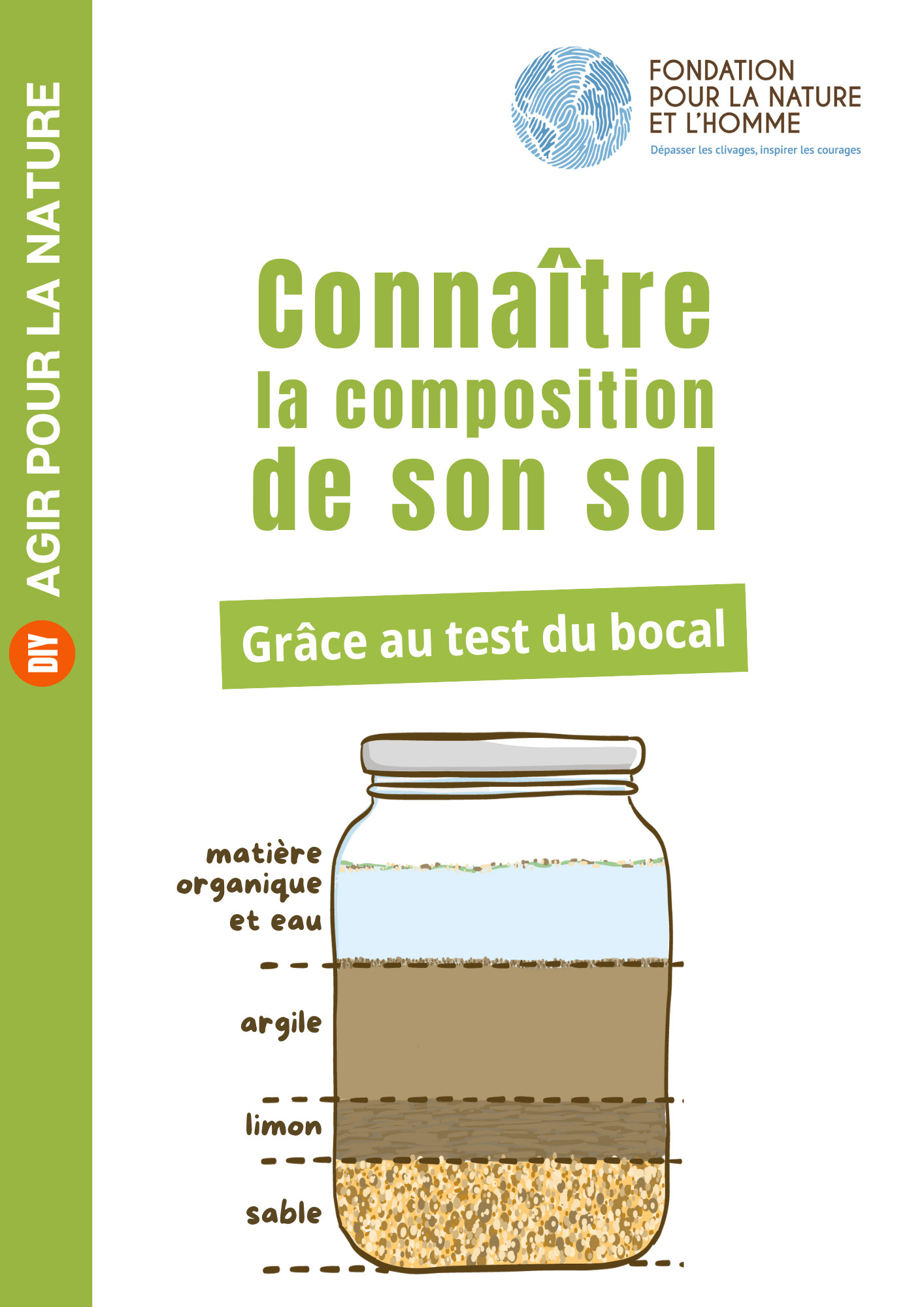

1/ Analyser le sol

Avant de planter, commencez par analyser votre sol. Comment ? En faisant le « test du bocal » ! Ce test consiste à mélanger dans un bocal un échantillon de votre sol avec de l’eau et à attendre que les couches se forment (argile, sable, limon) pour estimer leurs proportions dans votre sol. Au bout de quelques heures, vous aurez une idée de la composition de votre sol et pourrez ainsi savoir s’il faut alléger ou enrichir votre sol. Le profil du sol est déterminant dans le choix des essences à planter, car chaque typologie de sol présente des atouts et des points de difficulté. Par exemple, un sol sableux s’enrichit et favorise le développement racinaire, mais il retient mal l’eau et les nutriments. Un sol argileux retient mieux l’eau et les éléments nutritifs, mais il peut être difficile à travailler et souffrir d’asphyxie racinaire lorsqu’il est saturé d'eau. Un sol limoneux offre souvent un bon équilibre entre fertilité et travail du sol, tout en restant sensible à l’érosion s'il est mal protégé des fortes intempéries... Le paillage régulier et l’enrichissement du sol lors de la plantation sont particulièrement utiles selon le profil identifié.

🫙 DIY - Le test du bocal

Découvrez cette technique simple pour connaitre la composition principale de votre terre. C'est très simple, vous pouvez même faire le test du bocal avec des enfants !

Je télécharge le DIY (format pdf - 1 Mo)

2/ Regarder ce qui pousse autour de vous

Les arbres et arbustes spontanés sont vos meilleurs indicateurs : ils se sont adaptés à votre climat, à la nature du sol et à l’exposition. Avec l’accord du propriétaire, vous pouvez parfois prélever des jeunes plants ou rejets ou boutures. Cela garantit des espèces qui poussent localement, résistent aux températures et sont bénéfiques pour la faune locale.

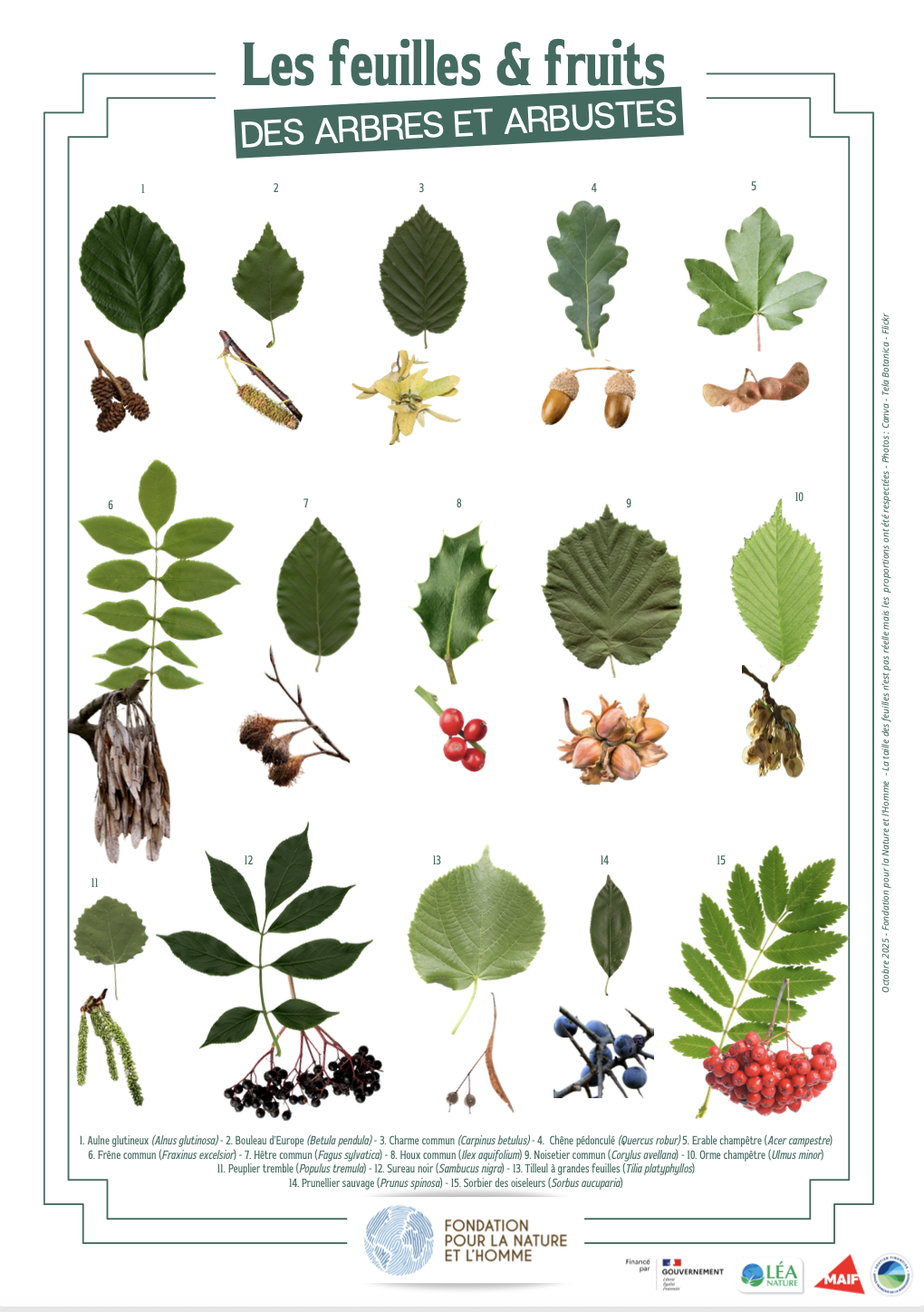

3/ Bien choisir les essences

La Fondation pour la Nature et l’Homme met à disposition un guide des plantes locales par région : un outil précieux pour sélectionner des espèces adaptées à votre région et soutenir au passage la biodiversité. Chêne pédonculé (Quercus robur), Érable champêtre (Acer campestre), Cornouiller sanguin (Cornus sanguinea), Noisetier commun (Corylus avellana) ou Aubépine monogyne (Crataegus monogyna) : chaque région a ses végétaux à valoriser. Un conseil : avant d'acheter ou de planter, regardez-bien le nom latin de l'espèce car sous une même essence peut se cacher d'autres essences, parfois pas locales !

🪴 Un guide pour savoir quoi planter dans sa région !

Ce guide #JagisJePlante vous permettra de sélectionner les arbres, arbustes et herbacées les plus adaptés à votre région. De quoi créer un coin de verdure unique et favorable à la biodiversité.

Je télécharge le GUIDE (format pdf - 5 Mo)

4/ Trouver le bon emplacement

Un arbre a besoin d’espace pour grandir et déployer ses racines sans gêner diverses clôtures, murs ou lignes électriques. La législation impose de ne pas planter à moins de 2 mètres de votre clôture pour éviter les désagréments avec vos voisins. Observez également la courbe du soleil, la topographie, les vents dominants et la distance avec votre maison. Anticiper la taille adulte de l'arbre ou de l'arbuste, permet d'éviter les mauvaises surprises et garantir un bon développement de votre arbre, arbuste. En cas de doute, demandez conseil à une association naturaliste près de chez vous sur www.jagispourlanature.org, ça vous évitera des erreurs qui pourraient impacter la biodiversité.

5/ Préparer le sol

Inutile de retourner la terre (ce qui vous prendrait beaucoup de temps, beaucoup d'énergie et viendrait surtout déranger les espèces vivant dans le sol). Le plus simple est de déposer avant votre plantation (2 à 3 mois idéalement) une épaisse couche de paille - d'environ 10 à 15 cm - à l'emplacement des futures plantations. Vous pouvez vous rapprocher d'un agriculteur ou d'une association pour en trouver. Ce paillage fera office de couverture protectrice pour le sol en préservant l’humidité du sol, en favorisant la vie des vers de terre et en ameublissant le sol pour accueillir les futurs racines. Vous pouvez aussi ajouter du compost mûr par-dessus la terre pour nourrir le sol.

6 / Préparer un pralin

Un pralin - en jardinage - est un mélange composé d'1/3 d'eau, 1/3 de votre terre et 1/3 de compost mûr (ou fumier ou bouses de vaches selon ce que vous avez près de chez vous). L'idée est de tremper les racines de vos végétaux dans ce mélange pour les hydrater, les nourrir et leur offrir tous les nutriments nécessaires avant de les mettre en terre. Ce geste simple améliore la reprise des végétaux et limite la sécheresse des racines après la plantation. Découvrez notre vidéo tutoriel #JagisJePlante " Comment faire un bon pralin ? " avec Raphaël Mairesse de l'association les planteurs volontaires (59)

7/ Réussir sa plantation par étapes

Une bonne plantation commence par la première étape : celle de creuser un trou de la bonne profondeur (environ le fer de bêche) et largeur (2 à 3 fois plus large que la motte que vous allez planter). Puis casser les bords et le fond de votre trou avec la bêche pour favoriser l’enracinement. Couper ensuite au sécateur les racines horizontales (gênantes pour la mise en terre) et veiller à préserver le «chevelu» (racines fines). Tremper vite les racines dans le pralin en s’assurant bien que toutes les racines soient humidifiées. Installer le plant dans le trou en le maintenant bien droit, racines vers le bas et le collet au niveau du sol. Le collet est la zone entre les racines et le tronc. Il est primordial de le placer au bon niveau - soit visible - et de dégager un peu la terre qui se trouve autour pour qu'il ne soit pas enterré (au risque de pourrir). Reboucher délicatement avec la terre et tasser le sol tout autour du plant avec le talon. Terminer par une couche de paillis organique (paille, BRF) d’environ 15 cm d'épaisseur sur 50 cm autour du plant, tout en dégageant de nouveau le collet. Ces gestes simples favorisent l’enracinement et la rétention d’humidité, tout en protégeant les jeunes pousses du dessèchement et des variations climatiques.

8 / "Qu’il pleuve ou qu’il vente, arrose ce que tu plantes !"

Comme le dit ce vieil adage, n’oubliez pas d’arroser abondamment, même en cas de pluie annoncée. Ce premier arrosage est crucial pour chasser les poches d’air et mettre en contact la terre avec les racines. Vous l'aurez compris, planter un arbre, ce n’est pas juste creuser un trou ; c’est donner une chance à un végétal de s’enraciner pour longtemps.

En respectant ces gestes simples, chaque plantation devient une promesse de biodiversité où de nombreuses vies viendront s'y nicher. Alors, plantez maintenant !

Planter un arbre pour redonner vie à son jardin !

Planter un arbre, c’est bien plus qu’un geste de jardinage. C’est une promesse de vie, un acte concret pour la planète, un cadeau pour soi et pour les générations futures. Alors que l’automne-hiver marque la saison idéale des plantations, redécouvrons ensemble comment ce simple geste peut transformer votre jardin, votre santé et le monde qui vous entoure.

Planter, c’est pour la vie !

Quand on observe un arbre, on ne voit souvent qu’un tronc, des branches et des feuilles. Pourtant, chaque arbre abrite un univers foisonnant : des abeilles qui butinent les fleurs du printemps, des merles qui nichent sous les rameaux, des écureuils qui y cachent leurs trésors… Sans oublier sous terre, tout un réseau invisible de racines et de champignons qui nourrissent la vie du sol. Planter un arbre dans son jardin, c’est réintroduire et accueillir toute cette symphonie du vivant !

POSTER

Identifiez grâce à ce poster les arbres et arbustes qui vous entourent.

Je télécharge (format pdf - 14 Mo)

Votre jardin est un refuge de biodiversité

Remplacer la clôture rigide par une haie libre composée d’arbustes locaux ou passer d’une pelouse à un bosquet comestible… Ces gestes simples permettent non seulement de restaurer la biodiversité, mais aussi de redonner du souffle à notre environnement quotidien. Le jardin devient alors un corridor écologique, un point d’appui pour les pollinisateurs, les oiseaux et les petites bêtes indispensables à nos écosystèmes. Mais ce n’est pas seulement la nature qui profite de votre geste. Vous aussi, vous en profiterez pleinement !

Planter permet de se reconnecter à la nature

Jardiner, planter, observer la croissance d'un arbre, c’est aussi renouer avec le vivant qui nous entoure. C’est éprouver de la joie de voir les premières feuilles se déployer, de reconnaître les silhouettes des essences en hiver ou d’identifier les fruits à maturité. Autant de moments simples, nourrissants et apaisants. Les études démontrent qu’un environnement riche en végétation réduit le stress, améliore la concentration et renforce notre connexion au monde naturel. Planter permet aussi de réduire les îlots de chaleur en été, de protéger les sols contre l’érosion, de stocker du carbone sur le long terme, de contribuer à la beauté du paysage qui évolue et grandit avec le temps.

Automne-Hiver : la saison des plantations

Alors cet automne-hiver, pourquoi ne pas rejoindre notre campagne nationale de mobilisation citoyenne #jagisjeplante ? En plantant des arbres et/ou arbustes locaux, vous participez à un mouvement collectif qui fait du bien à votre jardin, à votre quartier mais aussi à la planète !

5 arbres et arbustes faciles à planter pour débuter

Vous hésitez encore sur le choix des essences à planter ? Voici cinq espèces incontournables pour enrichir la biodiversité de votre jardin. Simples à planter, robustes et bénéfiques pour la faune, elles sont idéales pour les débutants.

|

Nom commun |

Nom latin |

Atouts pour la biodiversité |

Usages et intérêts |

|

Erable champêtre |

Acer campestre |

Fruits appréciés des écureuils, arbre hôte de nombreux papillons de nuit. |

Croissance rapide, adaptation à tous types de sols. |

|

Tilleul cordé |

Tilia cordata |

Très mellifère, attire le papillon le Sphinx du tilleul et les Gendarmes. |

Feuilles comestibles en infusion, parfum puissant des fleurs. |

|

Noisetier commun |

Corylus avellana |

Floraison avancée, nourrit oiseaux et pollinisateurs en hiver. |

Production de noisettes, abri pour la faune. |

|

Fusain d’Europe |

Euonymus europaeus |

Hôte du papillon Hyponomeute du fusain. |

Arbuste décoratif, support pour la biodiversité. |

|

Houx commun |

Ilex aquifolium |

Feuillage persistant, abri et ressources pour les oiseaux. |

Baies hivernales, refuge contre les prédateurs. |

Tous ces arbres et arbustes sont adaptés à la plupart des régions françaises et contribuent activement à restaurer l’équilibre écologique du jardin. N’hésitez pas à découvrir d’autres essences dans le guide complet et à observer la flore spontanée de votre région pour affiner vos choix — la nature vous guide !

GUIDE DES ESSENCES

Planter local, c’est choisir des végétaux originaires de votre territoire. En faisant ce choix, vous offrez à la faune qui vit près de chez vous, un habitat et des ressources alimentaires adaptés. Découvrez quelles essences sont adaptées à votre région.

Je télécharge le GUIDE (format pdf - 5 Mo)

Planter un arbre, c’est inscrire dans le sol une promesse : celle de la continuité du vivant ! Et si vous sortiez vos gants et pelles pour donner à votre jardin — et à vous-même — un peu de cette force tranquille que seule la nature sait offrir ?

5 gestes à adopter en automne-hiver !

En automne, les couleurs changent, les rythmes de vie ralentissent, les ressources de nourriture se font plus rares, le temps semble se suspendre progressivement... C'est la saison idéale pour préserver la biodiversité ! Et bonne nouvelle : il n’y a pas de petit espace (ni de petit geste) mais une multitude de façons d’agir à son échelle ! Découvrez dans cet article des gestes simples et efficaces à adopter cet automne-hiver pour soutenir la biodiversité chez vous.

LIVRET

Ce livret présente au fil des mois les bons gestes à adopter, en automne/hiver, pour agir dans votre jardin ou sur votre balcon, en faveur de la biodiversité. Objectif : minimum d’effort et maximum d’impact !

Je télécharge le livret (format pdf - 3 Mo)

Laisser la nature tranquille

Pour de nombreux oiseaux, insectes et petits mammifères, c’est le moment de trouver un abri dans un jardin, sur un balcon voire un rebord de fenêtre pour résister aux températures froides. Mais l'automne c'est (souvent) des tontes rases, des tailles sévères, des ramassages de feuilles… L'envie de tout nettoyer pour faire "propre" avant l'hiver est fréquente. Mais ce grand ménage prive la petite faune locale de ses refuges naturels et ressources vitales. En effet, les feuilles mortes, les fleurs séchées, les tas de bois... sont de véritables havres de paix pour des dizaines d’espèces très discrètes – hérissons, papillons, oiseaux, amphibiens, chauves-souris, muscardins ! Laisser des refuges, c’est leur offrir une chance de survivre à l’hiver.

Les 5 gestes à adopter dans votre jardin (ou sur votre balcon) en automne-hiver

Le meilleur moyen d’agir pour la biodiversité, c’est souvent de laisser faire ou d'en faire le moins possible, pour que la vie perdure autour de soi.

1/ Laisser les feuilles mortes au sol. Elles forment un abri indispensable pour de nombreux insectes, amphibiens et petits mammifères. Leur décomposition nourrit aussi la terre, la rendant plus fertile au printemps.

2/ Limiter les tailles, tonte et nettoyage . Les tiges et têtes fanées accueillent des larves et logent des graines pour les oiseaux. Repoussez la taille des haies et massifs à fin février ou au début du printemps pour éviter de déranger leurs habitants.

3/ Créer des abris naturels . Tas de branches, de pierres, hôtels à insectes, nichoirs, pot rempli de paille sous un arbuste… Chaque coin oublié offre un refuge contre le froid et les prédateurs.

Do It Yourself

Téléchargez notre tutoriel pour apprendre à fabriquer une mangeoire à plateau pour les oiseaux.

Je télécharge (format pdf - 5 Mo)

4/ Installer des points de nourrissage et d’eau . Une mangeoire propre et bien placée, des boules de graisse, des arbustes à baies, des plantes à floraison tardive, un petit point d’eau… sont autant de ressources qui aideront les oiseaux, pollinisateurs et petits mammifères à passer l’hiver. Pour savoir quoi donner à manger aux oiseaux, téléchargez notre DIY "Créer des boules de graisse pour les oiseaux."

5/ Planter des arbres et arbustes . C’est la meilleure période pour que les végétaux s'enracinent avant le gel, avant de refleurir vigoureusement au printemps, et offrir abri ou nourriture à la faune locale. Privilégiez les essences locales ! Pour savoir quoi planter dans votre région, découvrez notre campagne de mobilisation citoyenne #JagisJePlante.

Découvrez le replay du webinaire pour passer à l’action… dès aujourd’hui !

1h15

Envie d'aller plus loin ?

Si le sujet vous intéresse que vous souhaitez transformer votre extérieur en refuges de biodiversité, consultez ces articles :

Créer 70 000 logements par an en Ile-de-France sans artificialiser, c'est possible !

L’Île-de-France fait face à une double urgence : 1,3 million de Franciliens souffrent du mal-logement, tandis que la pression sur les sols naturels ne cesse d’augmenter, avec près de 700 hectares artificialisés chaque année. Dans ce contexte de fortes tensions, France Nature Environnement Île-de-France, la Fondation pour la Nature et l’Homme, et la Fondation pour le Logement des Défavorisés (anciennement Fondation Abbé Pierre) démontrent qu’il est possible de produire l’équivalent de 70 000 logements par an pendant dix ans, soit l’objectif annuel fixé à la région, sans consommer un seul mètre carré supplémentaire de terres naturelles ou agricoles. Cette estimation volontariste invite les acteurs locaux à se réunir, à se saisir des gisements identifiés dans l’étude et à repenser collectivement les modalités de production urbaine.

Zéro Artificialisation Nette : l’Île-de-France peine à avancer alors que les solutions sont là !

La trajectoire de l’Île-de-France en matière de Zéro Artificialisation Nette (ZAN) se démarque par son manque d’ambition alors que 25 % de son territoire est déjà artificialisé (contre 9 % à l’échelle nationale). Le SDRIF-E, document stratégique d’aménagement régional, continue ainsi de miser sur l’ouverture de nouveaux espaces à l’urbanisation, compromettant biodiversité, stockage du carbone, production alimentaire et qualité de vie. Pourtant, l’étude démontre clairement que plusieurs réserves foncières et immobilières importantes sont déjà disponibles pour produire du logement sans consommer de terres naturelles ou agricoles :

- 112 000 logements grâce à la remise sur le marché de logements vacants ;

- 14 000 logements issus de la reconversion de bureaux vacants ;

- 60 000 logements via la revalorisation des friches ;

- 40 000 logements par la surélévation du bâti existant ;

- 30 000 logements par an pendant dix ans via une densification raisonnée des zones pavillonnaires.

Mobiliser les espaces sous-utilisés : un potentiel supplémentaire négligé

Au-delà des réserves foncières, l’étude met en avant un levier complémentaire majeur : l’optimisation des espaces déjà bâtis mais sous-utilisés. Cela concerne notamment les logements sous-occupés, les zones d’activités économiques peu exploitées, ou encore les résidences secondaires habitées quelques semaines dans l’année.

- Réduire de 25 % les résidences secondaires permettrait la création de 75 000 logements principaux ;

- La requalification des zones économiques pourrait engendrer 230 000 nouveaux logements ;

- La lutte contre la sous-occupation des logements libérerait plusieurs centaines de milliers de logements.

Pour que ce potentiel devienne réalité…

Il est indispensable de transformer l’intention en action. Cela suppose de mobiliser plusieurs leviers décisifs :

- Renforcer la coordination entre acteurs publics et privés, en impliquant pleinement collectivités, bailleurs sociaux, aménageurs et promoteurs dans une logique de co-construction ;

- Accompagner les communes, notamment les plus petites, dans une planification urbaine durable, en renforçant leurs moyens financiers et techniques, grâce notamment à une fiscalité ciblant les logements vacants et les résidences secondaires

- Associer les citoyens aux projets, grâce à des démarches de concertation ambitieuses, afin de garantir leur acceptabilité et leur ancrage local.

Soutenues par des politiques publiques claires en faveur de la sobriété foncière et de l’innovation urbaine, ces actions permettront de passer du gisement au projet, et du projet à la réalité.

Cette étude repose sur l’analyse des données statistiques disponibles et sur un corpus de 23 entretiens réalisés auprès d’experts et d’acteurs de l’aménagement, afin de croiser les points de vue et d’ancrer l’analyse dans les pratiques opérationnelles du secteur. Elle a été enrichie par 5 entretiens complémentaires avec des collectivités franciliennes, apportant des retours d’expérience précis. Enfin, un comité d’experts composé de Urbense, la DRIEAT Île-de-France, la DRIHL Île-de-France, l’AORIF et l’Apur a été mobilisé tout au long du travail pour examiner les données, consolider les estimations et conforter les hypothèses retenues.

Bientôt la 1ere formation en ligne gratuite sur l’école du dehors

Et si la nature (re)devenait la première salle de classe ? C’est le pari de la Fondation, qui lancera prochainement le tout premier MOOC gratuit pour former les enseignants et animateurs du périscolaire à la pratique de l’école dehors. Un outil concret pour accompagner le déploiement de cette pédagogie en plein essor, et contribuer à construire une génération d’enfants plus connectés au vivant. Notre directrice générale, Stéphanie Clément-Grandcourt revient sur la genèse et les objectifs de ce projet.

C’est dans ces petits instants, quand un enfant touche la terre ou suit le vol d’une coccinelle, que naît une vraie connexion avec la nature. Ces moments simples restent gravés pour très longtemps dans leur mémoire. L’école dehors, c’est offrir aux enfants ce lien vivant, concret, qui fait grandir leur curiosité, leur envie de protéger la nature et leur permet de vivre mieux.

Pourquoi la Fondation a-t-elle souhaité s’engager dans un tel projet ?

Depuis toujours, la Fondation agit pour faire avancer la transition écologique en s’appuyant sur les leviers de changement les plus structurants : les politiques publiques, les modèles économiques, mais aussi — et c’est fondamental — la mobilisation citoyenne. Parce qu’une transition juste et durable se construit collectivement, à partir du terrain, de la société civile, des familles, des enfants, des éducateurs, etc.

C’est précisément un besoin exprimé par ces acteurs qui nous conduit aujourd’hui à investir pleinement le champ de l’éducation, avec le lancement de cette formation gratuite sur l’école dehors. Face à une demande croissante des professionnels de l’éducation, mais aussi de nombreux parents, nous allons proposer une réponse concrète et accessible à tous ceux qui souhaitent intégrer plus largement la pédagogie au contact de la nature, mais qui manquent encore de moyens, d’outils et d’un accompagnement adapté.

Pourquoi favoriser la pratique de l’école dehors est si important pour la Fondation ?

Ce qui me frappe dans les études récentes, c’est d’abord leur convergence. Des chercheurs comme Gladys Barragan-Jason du CNRS ou des institutions comme l’OMS ou la Haute Autorité de Santé, vont tous dans le même sens : les enfants ont besoin de nature pour bien grandir. Cela peut sembler évident, mais dans les faits, beaucoup d’enfants grandissent sans accès réel à un environnement naturel, en passant la majorité de leur temps à l’intérieur, exposés aux écrans et à des espaces très artificialisés.

Plusieurs études mettent en évidence des effets directs du contact avec la nature sur le stress, l’anxiété, l’humeur, mais aussi sur la capacité d’attention, la coopération, l’estime de soi, et même la réussite scolaire. Par exemple, une étude canadienne récente a montré qu’un simple programme d’école dehors — deux heures par semaine dans un parc urbain — avait permis de réduire significativement les troubles de l’attention et de l’impulsivité chez des enfants en difficulté.

L’intérêt de l’école dehors pour les enfants est évident et par ricochet, il l’est aussi pour les enseignants mais ce qui résonne plus particulièrement avec la mission de la Fondation, c’est l’idée que le lien à la nature dès l’enfance conditionne la conscience écologique à l’âge adulte. Autrement dit, on protège ce qu’on connaît, ce qu’on aime, ce à quoi on a été exposé très tôt. Dans une étude comparative menée par la chercheuse – je la cite à nouveau car elle suit de près notre projet - Gladys Barragan-Jason a montré que les enfants ayant eu un accès régulier à la nature développaient davantage de comportements prosociaux et pro-environnementaux, et que ce lien perdurait à l’âge adulte.

En tant que Fondation, nous considérons donc que soutenir l’école dehors, ce n’est pas seulement défendre une pédagogie dans l’air du temps : c’est investir dans le lien entre les enfants et le vivant. C’est une manière de former des citoyens sensibles, connectés, capables demain de faire des choix éclairés pour préserver le monde dont ils font partie.

Concrètement, qu’est-ce que les enseignants et animateurs du périscolaire vont trouver dans cette formation ?

L’objectif de cette formation est très clair : outiller concrètement les professionnels aujourd’hui des écoles primaires qui souhaitent pratiquer l’école dehors, mais qui ne savent pas toujours comment s’y prendre, par où commencer, ou comment surmonter les freins.

On sait que beaucoup de personnes sur le terrain sont déjà convaincues de l’intérêt de cette démarche, mais qu’elles manquent parfois d’appui : pour adapter leur progression pédagogique, répondre aux contraintes de sécurité ou de météo, trouver un lieu où pratiquer, créer ses premiers exercices… La formation proposera donc des contenus à la fois pratiques et inspirants : des témoignages d’enseignants, des fiches pédagogiques, des modules sur les enjeux du développement de l’enfant, des éclairages scientifiques accessibles sur la biodiversité, et bien sûr des ressources pour être en mesure à la sortie de cette formation de mettre en place ses premières expériences d’apprentissage dans et avec la nature.

Au-delà de la formation, quel rôle peut jouer la Fondation pour faire reconnaître l’école dehors comme une vraie solution éducative ?

Ce que propose la Fondation, c’est une vision plus large : faire de l’école dehors une pratique légitime, reconnue et soutenue. Il s’agit de contribuer à lever les obstacles structurels — institutionnels, culturels, administratifs — qui freinent encore son déploiement à grande échelle.

Nous pensons que sortir les enfants dehors, ce n’est pas juste une bonne idée pédagogique, c’est un choix de société. C’est transmettre à chaque enfant l’idée que le vivant a de la valeur, qu’il en fait partie, et qu’il peut apprendre à en prendre soin. Dans un monde en crise écologique, cette approche prend tout son sens.

La Fondation est à sa place pour jouer ce rôle de courroie de transmission entre les différents acteurs : les enseignants, les collectivités, les associations, les familles, mais aussi les décideurs publics. Elle peut contribuer à créer les bonnes conditions pour que cette pédagogie devienne possible partout, pour tous les enfants, y compris dans les territoires où l’accès à la nature est plus difficile.

Si cette formation en ligne peut aider à faire émerger une génération d’enfants plus sensibles au vivant, alors nous aurons contribué à une transformation en profondeur.

Plantes & insectes : les secrets d'une alliance millénaire

Avez-vous déjà remarqué les interactions entre les insectes et les plantes ? Grand bombyle, Gendarme, papillons Aurore ou Machaon, Abeille charpentière… Ces insectes, parfois méconnus, et souvent mal aimés, s’activent sans relâche et participent activement à la vie de vos massifs, balcons et même de vos jardinières. Une scène discrète et essentielle qui se joue sous nos yeux, souvent sans qu'on y prête vraiment attention...

Téléchargez notre livret des interactions plantes & insectes, selon votre région. À découvrir sans plus attendre ! 🐝

LIVRET

Un livret de 12 pages pour savoir quoi planter dans votre région et ainsi, encourager les interactions entre les plantes et insectes.

Je télécharge le livret (format pdf - 7 Mo)

Pour mieux comprendre cette relation fascinante, laissez-vous porter par Emilien Bouteille (botaniste et entomologiste) qui vous explique :

- comment les plantes et insectes interagissent au quotidien (et pas seulement pour la pollinisation).

- quels gestes simples vous pouvez adopter pour encourager ces interactions naturelles et millénaires.

- des exemples concrets à réaliser chez vous, même dans un petit jardin ou sur un balcon.

Pour découvrir l’ensemble du contenu à votre rythme, regardez le replay !

D'autres outils pour agir en faveur de la biodiversité !

Si vous avez envie d'observer, chez vous, les interactions entre les plantes et les insectes, nous vous donnons rendez-vous sur www.jagisjeplante.org pour savoir quoi planter dans votre région, quand et comment !

Sortez vos gants et pelles, car c'est en automne-hiver que "tout bois prend racines" !

2e édition du concours scolaire #JagisJePlante

Après une première édition couronnée de succès — avec près de 1100 planteurs en herbe— la Fondation pour la Nature et l’Homme relance son grand concours scolaire #JagisJePlante avec Ducobu. Le principe ? Un double défi pour les enfants de 6 à 10 ans : planter pour la biodiversité et écrire un discours invitant à agir pour la nature. Une façon ludique et pédagogique de renforcer le lien entre les enfants et la nature et d’ancrer les enjeux écologiques au cœur des apprentissages. Les préinscriptions sont ouvertes jusqu’au 31 décembre 2025 !

Depuis 2022, avec la campagne de mobilisation citoyenne #JagisJePlante, la Fondation pour la Nature et l'homme invite petits et grands à réveiller le planteur qui sommeillent en eux. Et c'est un succès, car près de 415 000 arbres et arbustes ont déjà pris racine !

Pour relever le défi de la plantation, la Fondation accompagne les enseignants de A à Z en proposant une mine d’informations à télécharger : des cahiers pédagogiques (niveaux CE1, CE2, CM1 et CM2), un guide sur les essences à planter dans sa région, posters de reconnaissance des espèces (papillons, oiseaux, auxiliaires...). Mais aussi une formation en ligne #JagisJePlante composée de 67 tutoriels vidéos et d’une trentaine de documents utiles à télécharger. Les enseignants trouveront des réponses sur : les types de plantations, le choix des essences, comment se procurer des plants, les techniques pour préparer son sol et réussir sa plantation. Mais aussi des conseils pour trouver un terrain, identifier le propriétaire, contractualiser avec lui ou trouver des moyens…

Les modalités du concours #JagisJePlante avec Ducobu

Le concours s’adresse aux écoles élémentaires de France métropolitaine. Il peut être piloté par les équipes enseignantes ou par celles du périscolaire. Chaque établissement pourra constituer une ou plusieurs équipes (classe entière ou groupe d’enfants multi-niveaux), sans dépasser 30 élèves par équipe. Les équipes participantes devront réaliser 2 actions, indissociables l’une de l’autre :

- Réaliser une plantation en pleine terre ou en pot sur un espace public ou privé. La plantation devra au moins comporter l’un des quatre types de plantation recommandé sur www.jagisjeplante.org : une haie, un mur végétal, une mini-forêt, un bosquet comestible.

- Rédiger un discours invitant à agir pour la nature : expliquer la plantation, inviter à passer à l’action, rapeller pourquoi la biodiversité est en danger ou en quoi planter est une solution ? Qui peut agir ? Quels bénéfices pour aujourd’hui et pour demain ? …

Selon l'inspiration, chacun pourra utiliser le style de son choix (engagé, humoristique, poétique…) et s’il le souhaite, accompagner son texte d’une interprétation audio et/ou vidéo (en chantant, slamant, déclamant façon Shakespeare, rappant… la créativité n'a pas de limite !)

Trois classes seront désignées lauréates par un jury. Elles remporteront les Prix #JagisJePlante d’Or, d’Argent et de Bronze avec de nombreux lots à la clé (interventions d'un animateur nature en classe, un kit « J’agis pour la nature » pour jouer les éco-aventuriers à l’école et à la maison, des albums et DVD du film "Ducobu passe au vert"…)

L'affiche du concours #JagisJePlante avec Ducobu !

Vous connaissez ou avez des enfants de cet âge ? Vous êtes enseignant.e ou connaissez quelqu'un qui pourrait être intéressé par ce concours ? Téléchargez sans plus attendre cette affiche et diffusez l'information autour de vous !

J'en suis ! (format pdf - 820 Ko)

Le calendrier du concours

- Pré-inscriptions en ligne jusqu’au 31 décembre 2025 à minuit sur www.jagisjeplante.org

- Dépôt du dossier de candidature complet avant le 5 avril 2026 à minuit

- Étude et sélection des dossiers en avril 2026

- Délibérations du jury avant le 26 mai 2026

- Annonce des 3 classes lauréates au plus tard le 26 mai 2026

- Remise des prix avant la fin de l’année scolaire en juin 2026

Les lauréats 2024/2025

Écoutez le témoignage inspirant de la classe de Sort-en-Chalosse (Landes, 40), lauréate de la 1ère édition du concours.

Un concours réalisé en partenariat avec les éditions "Le Lombard" et avec le soutien de nos mécènes : ADEME, Léa Nature et l’Office Français de la Biodiversité.

Restauration de la nature en France : Des objectifs clés pour préserver la biodiversité

Aujourd’hui, en France comme en Europe, la biodiversité est en péril. Seuls 20 % des habitats terrestres (tourbières, prairies alpines...) et à peine 6 % des milieux aquatiques d’intérêt européen (herbiers de Posidonie, récifs coralliens…) sont aujourd’hui en bon état de conservation. Pire encore : 17 % des espèces de faune et de flore sont menacées ou ont déjà disparu. Face à l’urgence, l’Union européenne a adopté à l’été 2024 un règlement ambitieux sur la restauration de la nature, fixant des objectifs contraignants pour tous les États membres. Une avancée décisive que la Fondation entend défendre avec force, pour que la préservation de la biodiversité reste une priorité politique, territoriale et sociétale.

Restaurer la nature ça veut dire quoi ?

Restaurer la nature, c’est remettre en état des écosystèmes dégradés pour qu’ils retrouvent leurs fonctions essentielles : accueillir la biodiversité, filtrer l’eau, stocker le carbone… Cela peut passer par des mesures comme la suppression des pesticides mais aussi par la plantation de haies, la réouverture de cours d’eau ou la création de zones humides.

Mais restaurer la nature, ce n’est pas que protéger des espaces naturels. C’est aussi sécuriser notre alimentation future, améliorer notre santé, limiter les risques d’inondations ou de sécheresses et garantir un environnement vivable pour les générations à venir.

Concrètement aujourd’hui, face à la bétonnisation et aux canicules, la renaturation prend une importance nouvelle. Dans plusieurs villes de France, des parkings ou des friches ont été transformés en parcs et îlots de fraîcheur, où la température, lors d’une vague de chaleur, peut baisser de 5 à 10 °C par rapport à l’environnement minéralisé. On voit également fleurir des initiatives telles que la végétalisation de rues et de murs ou encore la restauration de rivières urbaines, améliorant à la fois la qualité de vie et la santé publique. Des projets concrets qui répondent à une attente forte des citoyens : la quasi-totalité des urbains jugent qu’il manque de nature dans leur quotidien, et soutiennent la plantation d’arbres et la création d’espaces naturels en ville.

Le règlement européen insiste sur la restauration de la nature, mais un autre terme est souvent employé : renaturation.

- La renaturation consiste à transformer des espaces artificialisés, comme d’anciens parkings ou des friches pour y recréer des espaces de nature. C’est une démarche de compensation de l’artificialisation des sols.

- La restauration écologique, elle, vise à réparer des écosystèmes déjà existants mais dégradés : zones humides, forêts, cours d’eau, prairies…

Autrement dit : la renaturation recrée de la nature là où elle avait disparu, tandis que la restauration redonne vie à ce qui existe encore mais fonctionne mal.

Restauration écologique : un tournant à ne pas rater !

Adopté à l’été 2024, le règlement européen impose des objectifs contraignants à tous les États membres :

- restaurer au moins 20%des terres et des mers de l’UE d’ici 2030 ;

- restaurer tous les écosystèmes dégradésd’ici 2050 ;

- concentrer les efforts sur les sites Natura 2000au moins jusqu’en 2030.

C’est un vrai tournant politique et écologique : la restauration de la nature devient une obligation, et non plus une simple recommandation. En France, la mise en œuvre de ce règlement passera par un Plan national de restauration de la nature (PNRN), attendu pour septembre 2026. Un premier temps de concertation publique a eu lieu entre mai et août 2025. Une concertation à laquelle la Fondation a participé en proposant un cahier d’acteurs sur la question des zones Natura 2000. La Commission nationale du débat public (CNDP) publiera sa synthèse dès septembre. Ensuite :

- le ministère apportera des réponses à l’automne 2025,

- une deuxième phase de participation citoyenne se tiendra jusqu’en juin 2026,

- le plan sera finalisé et transmis à l’Europe à la rentrée 2026.

Pour la Fondation pour que ce plan soit réellement efficace, il devra être résolument ambitieux et s’inscrire dans la continuité des politiques existantes en faveur de la biodiversité. Il devra aussi distinguer clairement la renaturation — qui compense l’artificialisation de nouveaux espaces dans le cadre du Zéro Artificialisation Nette — de la restauration écologique, qui vise à réparer en profondeur des milieux naturels dégradés. Enfin pour la Fondation, ce plan ne pourra réussir qu’à condition d’être décliné de manière concrète dans chaque territoire, en mobilisant pleinement les acteurs locaux, avec une gouvernance renforcée et des moyens humains et financiers à la hauteur de l’enjeu.

Le réseau Natura 2000 est le plus vaste réseau de protection de la biodiversité en Europe. Il compte en France plus de 1 700 sites et couvre 13 % du territoire.

Pourtant, malgré son ampleur, le réseau ne suffit pas aujourd’hui à stopper l’érosion de la biodiversité : seuls 20 % des habitats d’intérêt européen sont en bon état. Entre autres causes : des moyens humains et financiers trop faibles, et des pressions persistantes (intensification agricole, artificialisation des sols…).

Alors que le règlement européen fait des sites Natura 2000 une priorité de restauration d’ici 2030, plusieurs évolutions sont indispensables pour que les zones Natura 2000 jouent pleinement leur rôle dans l’atteinte de nos objectifs de restauration.

- Réorienter les financements publics : supprimer les subventions dommageables à la biodiversité et renforcer les moyens du réseau Natura 2000 dont les besoins s’élèvent à 652 millions d’euros.

- Mieux cibler les efforts : prioriser la restauration sur les zones et habitats les plus dégradés.

- Renforcer les moyens humains et techniques : former les animateurs de sites, améliorer la connaissance des milieux, accompagner les projets.

- Impliquer davantage les acteurs locaux : communes, agriculteurs, propriétaires fonciers, avec des outils de long terme comme les Obligations réelles environnementales (ORE).

Foire aux questions

Qu'est-ce que la restauration de la nature ?

La restauration de la nature consiste à remettre en état des écosystèmes dégradés pour qu'ils retrouvent leurs fonctions essentielles : accueillir la biodiversité, filtrer l'eau, stocker le carbone. Elle passe par des actions concrètes comme la plantation de haies, la réouverture de cours d'eau ou la création de zones humides.

Quelle différence entre restauration et renaturation ?

La renaturation transforme des espaces artificialisés (parkings, friches) pour y recréer de la nature. La restauration écologique répare des écosystèmes existants mais dégradés (zones humides, forêts, prairies). En résumé : la renaturation recrée la nature là où elle avait disparu, la restauration redonne vie à ce qui existe mais fonctionne mal.

Pourquoi restaurer la nature est-il urgent ?

Seuls 20% des habitats terrestres et 6% des milieux aquatiques européens sont en bon état. 17% des espèces de faune et flore sont menacées ou ont disparu. La restauration sécurise notre alimentation, améliore notre santé, limite les risques climatiques et garantit un environnement vivable pour les générations futures.

Que prévoit le règlement européen sur la restauration ?

Adopté en 2024, il impose aux États membres de restaurer 20% des terres et mers d'ici 2030 et tous les écosystèmes dégradés d'ici 2050. Les efforts se concentrent prioritairement sur les sites Natura 2000 jusqu'en 2030. C'est un tournant : la restauration devient obligatoire, plus seulement recommandée.

Comment la France va-t-elle appliquer ce règlement ?

Un Plan national de restauration de la nature (PNRN) sera finalisé en septembre 2026. Après une première concertation publique en 2025, une seconde phase de participation citoyenne aura lieu jusqu'en juin 2026. Le plan devra distinguer renaturation et restauration écologique avec des moyens à la hauteur.

Qu'est-ce que le réseau Natura 2000 ?

C'est le plus vaste réseau de protection de la biodiversité en Europe : plus de 1 700 sites en France, couvrant 13% du territoire. Malgré son ampleur, seuls 20% des habitats sont en bon état, faute de moyens suffisants et face aux pressions persistantes (agriculture intensive, artificialisation).

Comment améliorer l'efficacité de Natura 2000 ?

Il faut réorienter les financements (supprimer les subventions nuisibles, renforcer les 652 millions d'euros nécessaires), mieux cibler les efforts sur les zones les plus dégradées, renforcer les moyens humains et impliquer davantage les acteurs locaux (communes, agriculteurs, propriétaires).

La restauration peut-elle lutter contre le réchauffement climatique ?

Oui ! La renaturation urbaine crée des îlots de fraîcheur où la température baisse de 5 à 10°C lors de canicules. Les écosystèmes restaurés stockent plus de carbone, améliorent la rétention d'eau et réduisent les risques d'inondations ou de sécheresses.

Les citoyens peuvent-ils participer à la restauration ?

Absolument ! Les initiatives citoyennes se multiplient : végétalisation de rues, transformation de parkings en espaces verts, restauration de rivières urbaines. Les urbains soutiennent massivement la création d'espaces naturels en ville.

Quels sont les bénéfices de la restauration de la nature ?

Au-delà de la biodiversité, elle améliore la qualité de l'air et de l'eau, réduit les risques naturels, crée des espaces de bien-être, sécurise l'approvisionnement alimentaire et renforce la résilience climatique des territoires. C'est un investissement pour notre santé et notre avenir.

Bientôt plus de TRACE de l’objectif ZAN…

Sous couvert de faciliter l’atteinte du zéro artificialisation nette (ZAN),le gouvernement lui porte un coup fatal

Cette semaine, lors de la séance de questions au gouvernement, le Premier ministre a soutenu une proposition de loi sénatoriale (la loi TRACE) qui, sous couvert de faciliter l’atteinte du zéro artificialisation nette (ZAN), lui porte un coup fatal : l’objectif de réduction de moitié de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers (ENAF) d’ici 2031 est supprimé. Sans cet objectif intermédiaire, impossible de réduire l’artificialisation des sols. Rappelons que depuis l’adoption du ZAN en 2021, la consommation d’ENAF n’a pourtant toujours pas diminué, restant aux alentours de 21 000 hectares, soit 2 fois la surface de la ville de Paris artificialisée chaque année.

En plus de supprimer l’objectif intermédiaire, la proposition de loi TRACE est une erreur à plusieurs titres :

1/ Un changement de méthode qui ne permet pas de bien mesurer l’artificialisation des sols.

La proposition de loi souhaite que le suivi de l’artificialisation ne se fasse qu’au travers de la consommation d’ENAF. S’il est crucial de protéger les terres pour la biodiversité et la protection de la souveraineté alimentaire, cette méthode de calcul ne permet pas d’apprécier l’artificialisation des sols dans son ensemble. Ainsi, la transformation d’un parc public en parking ne serait pas comptabilisée, le parc n’étant ni une terre naturelle, agricole ou forestière.

2/ Un changement de logique incompatible avec la protection des sols.

La proposition de loi sénatoriale souhaite inverser la logique du ZAN en déterminant l’enveloppe de consommation d’ENAF à partir des besoins locaux remontés par les élus, plutôt que de partir de la réduction de moitié déterminée au niveau régional. Sans limitation du nombre d’hectares à artificialiser chaque année, on ne réussira pas à organiser la sobriété foncière. De plus, les besoins locaux sont déjà partiellement pris en compte par les différents documents d’urbanisme et de planification. Toutefois, renforcer la participation des élus locaux à l’élaboration de ces documents semble en effet indispensable pour s’assurer d’une répartition équitable des efforts de sobriété foncière.

3/ Depuis 1 an, les outils pour affaiblir le ZAN se multiplient

De manière plus générale, cette proposition s’inscrit dans un climat de remise en cause de la lutte contre l’artificialisation des sols :

- Depuis janvier 2024, une circulaire permet déjà aux préfets d’autoriser les collectivités à dépasser jusqu’à 20% les objectifs de réduction de l’artificialisation prévus par le document d’urbanisme supérieur.

- Le projet de loi de simplification de la vie économique, prochainement discuté à l’Assemblée Nationale, propose de ne plus comptabiliser l’artificialisation résultant des projets industriels. L’industrie n’aurait alors plus d’efforts à fournir pour être sobre en foncier.

- Le montant du Fonds Vert a été considérablement réduit, passant de 2,5Md € en 2024 à 1Md € en 2025. Pourtant, ce fonds est essentiel pour atteindre le ZAN car il vient financer entre autres des mesures de réhabilitation des friches et de renaturation.

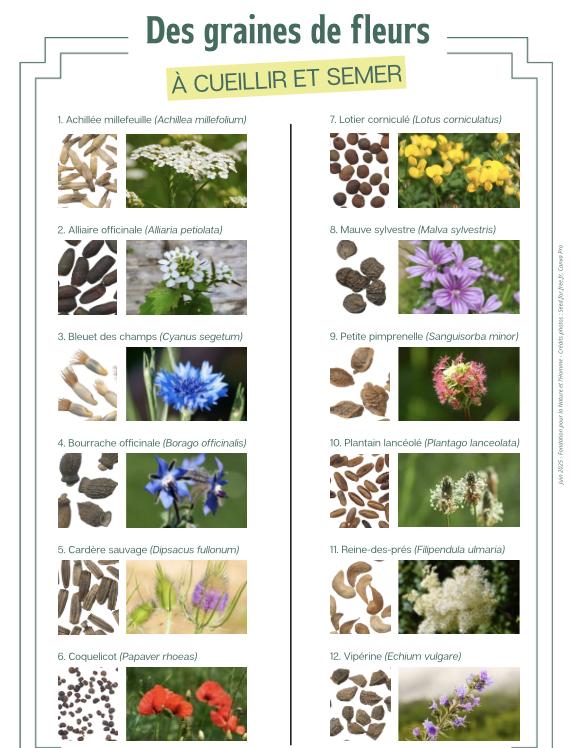

[Replay] Comment récolter les graines de fleurs sauvages ?

L'été est la période idéale pour récolter des graines de fleurs qui, une fois semées viendront égayer votre balcon ou votre jardin et régaler les insectes pollinisateurs le printemps suivant. Un geste à la portée de tous, qui nécessite simplement de connaitre quelques bonnes pratiques, pour être efficace et respectueux de la biodiversité.

Que vous viviez en ville ou à la campagne, découvrez les conseils et astuces de Marion Duvignacq (éducatrice à l'environnement au sein de l'association Arthropologia). Elle explique notamment quelles graines de fleurs récolter pour attirer les papillons, abeilles et autres pollinisateurs ; quelles précautions prendre avant, pendant et après la cueillette ; comment bien trier et conserver vos graines ; quand semer vos graines... Pour découvrir l’ensemble du contenu à votre rythme, regardez le replay !

Pour vous aider à identifier des fleurs sauvages, téléchargez notre poster des graines de fleurs, utiles pour la biodiversité et surtout, appréciées des pollinisateurs ! A semer sans modération 🐝

Poster

Découvrez une liste de graines de fleurs sauvages à récolter près de chez vous.

Je télécharge le poster (format pdf - 25 Mo)

Les lauréats du concours #JagisJePlante avec Ducobu !

C’est avec une grande joie que nous vous dévoilons les résultats de la première édition du concours #JagisJePlante avec Ducobu ! Bravo à l'école de Sort-en-Chalosse qui remporte le trophée d’or, suivie de Charonville qui gagne le trophée d’argent et enfin Fargantine qui décroche le bronze !

Un immense bravo également à l’ensemble des écoles participantes - ainsi qu’aux enfants, enseignants et animateurs périscolaires qui ont fait preuve de créativité - d’enthousiasme et d’engagement en faveur de la biodiversité !

LES 3 CLASSES LAURÉATES

🥇 TROPHÉE D'OR

Pour les CE1/CE2 de l'école de Sort-en-Chalosse (40) et leur projet artistique et créatif de plantation d’un bosquet comestible "mandala des 4 saisons" sur un ancien terrain agricole. Bravo pour votre discours très poétique, inspiré du conte du colibri !

🥈 TROPHÉE D'ARGENT

Pour les CM1/CM2 de l'école de Charonville (28) et leur projet à valeur d’exemple, qui prouve que c’est possible quand on le veut ! Cette plantation de mur végétal au sein de la cour de l'école - avec l'objectif de ne rien acheter - a largement impliqué et autonomisé les enfants. Bravo pour votre débrouillardise !

🥉 TROPHÉE DE BRONZE

Les CP de l'école Fargantine à Corlay (22) pour leur projet d'école du dehors avec la plantation d’un bosquet de fruitiers dans l'arboretum de la commune pour continuer d'apprendre DANS et AVEC la nature !

Si ces projets vous inspirent et vous donnent envie de planter, c'est possible ! Nous avons conçu de nombreux outils pédagogiques en ligne et gratuits pour vous accompagner à chaque étape de la plantation. Rendez-vous sur www.jagisjeplante.org pour découvrir :

- nos vidéos tutoriels qui vous apprendront à planter en compagnie du comédien engagé Nicolas Meyrieux,

- nos guides pratiques qui vous permettront de savoir quoi planter selon votre région et l'espace dont vous disposez

- nos webinaires avec des experts pour comprendre l'intérêt de planter des haies, des murs végétaux, des mini-forêts mais aussi découvrir des conseils pratiques sur des techniques de jardinage.

Que planter sur votre balcon pour agir pour la nature ?

Avec le printemps qui s'installe, pourquoi ne pas en profiter pour faire des plantations en jardinières ? Que vous habitiez en ville ou à la campagne, la jardinière est l'accessoire indispensable pour transformer votre extérieur. Même dans de très petits espaces, elle est une véritable alliée pour embellir votre cadre de vie et offrir un refuge à la biodiversité qui vous entoure.

LE GUIDE #JAGISJEPLANTE

Découvrez quoi planter au printemps pour agir en faveur de la biodiversité !

Je télécharge le guide (format pdf - 6 Mo)

Des jardinières pour la biodiversité

On oublie souvent que les jardinières sont bien plus que de simples objets décoratifs. Elles constituent le point de départ d'un écosystème vivant, où plantes et insectes cohabitent harmonieusement. Dans les zones urbaines, où les espaces verts sont limités, elles jouent un rôle essentiel. Si vous choisissez des plantes locales, vous verrez très vite arriver à votre fenêtre, papillons, abeilles et autres insectes pollinisateurs. Même les oiseaux viendront bientôt vous visiter !

En plantant sur votre balcon, vous faites bien plus qu'embellir votre quotidien : vous agissez pour la nature depuis chez vous. Ces écogestes du quotidien permettent de créer des micro-habitats en ville et d'encourager une cohabitation harmonieuse avec les insectes et les oiseaux. Un moyen simple et concret de poser des gestes pour protéger la planète.

Et ce n'est pas le seul atout ! Les jardinières s'adaptent à toutes vos envies. Que vous souhaitiez un petit jardin d'herbes médicinales pour votre balcon, un coin parfumé pour le rebord de votre fenêtre, ou même, pour les plus gourmands, un ensemble de plantes aromatiques pour votre terrasse… Les possibilités sont infinies !

Des jardinières pour votre bien-être !

Vous vous demandez comment protéger la biodiversité à votre échelle ? Aménager une jardinière est un premier pas. Cette démarche permet de contribuer à la protection de la biodiversité tout en profitant d’une activité ressourçante. C’est aussi une belle manière de s’engager pour l’environnement, seul ou en famille.

Vos jardinières vous apporteront des touches de couleurs, de quoi égayer votre quotidien (toute l'année si vous optez pour des essences locales résistantes et au feuillage persistant). Plus encore, cultiver quelques plantes et observer les insectes butiner vous offriront des moments précieux de connexion avec la nature. Ces instants, aussi brefs soient-ils, sont une source inépuisable de bien-être et de plaisir.

Que vous soyez débutant ou passionné de jardinage, ce guide est là pour vous aider à faire des jardinières un élément essentiel de votre espace extérieur. Pas besoin d'être un expert : grâce à nos conseils, vous pourrez aménager un coin de paradis adapté à vos envies et à votre environnement.

Alors, êtes-vous prêt à adopter la jardinière comme l'accessoire indispensable du printemps ?

LE GUIDE #JAGISJEPLANTE

Découvrez quoi planter au printemps pour agir en faveur de la biodiversité !

Je télécharge le guide ! (format pdf - 6 Mo)

Si vous voulez apprendre les techniques de plantations et connaitre les essences locales adaptées à votre région, rendez-vous sur www.jagisjeplante.org ! Vous y trouverez de nombreux conseils pratiques d'experts et des tutoriels vidéos dans notre formation en ligne #JagisJePlante.

Et si vous préférez apprendre aux côtés d'experts, trouvez une association près de chez vous qui propose des ateliers jardinage, bouturage, taille, entretien... sur www.jagispourlanature.org !