Pourquoi et comment progresser vers un élevage durable en France

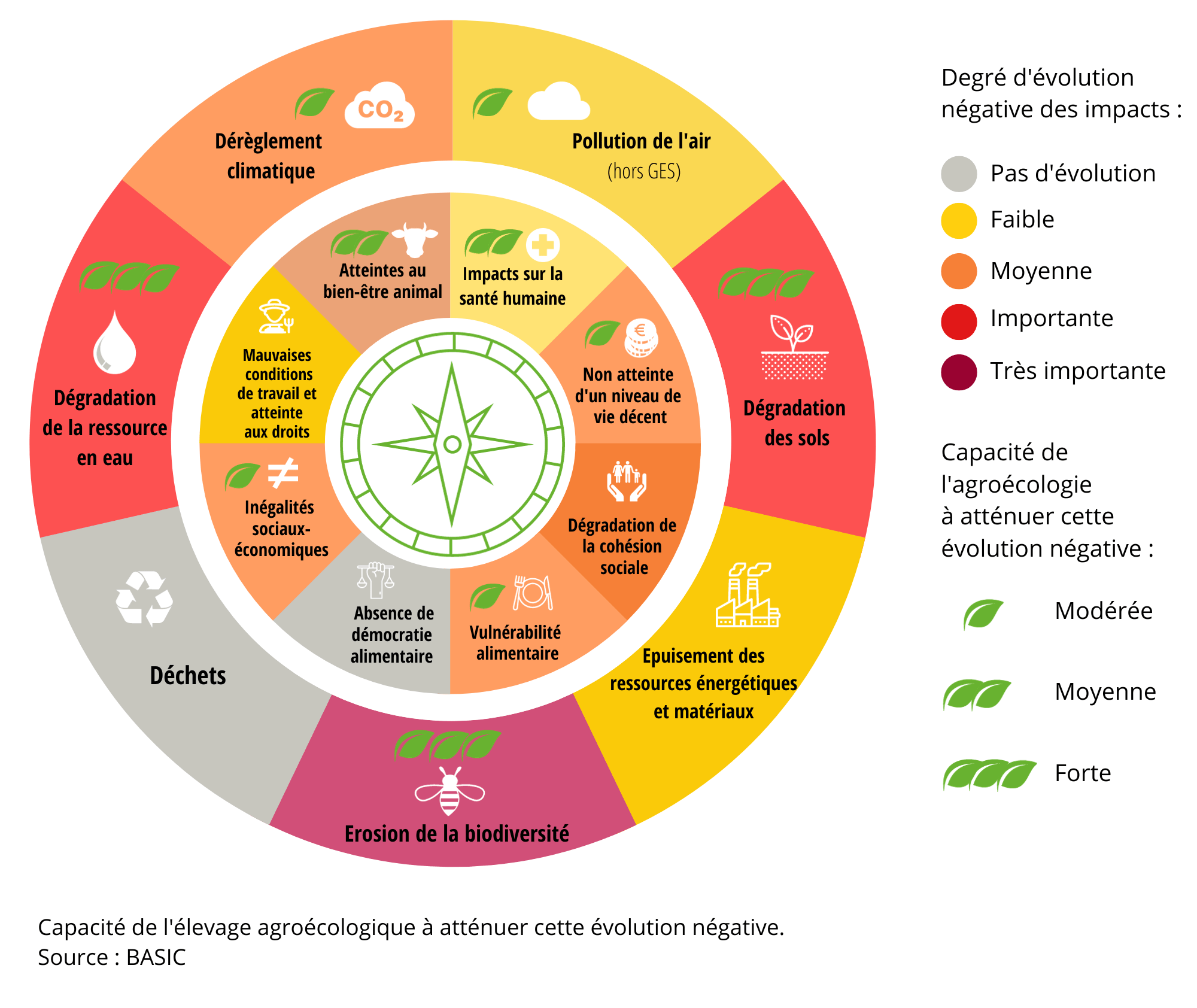

Ces 20 dernières années, la consommation mondiale de viande a doublé. Associée à la consommation de lait et d’œufs, cette production animale, en grande partie intensive, a un impact significatif sur le climat, la biodiversité, le bien-être animal et la santé humaine.

Mais tous les types d’élevages ne se valent pas. Pour ou contre l’élevage n’est donc pas, pour la FNH, la bonne approche. La question à poser est plutôt : comment faire de la réduction de la production animale, une opportunité pour les éleveurs et les territoires ?

Pourquoi est-il vital pour la planète et notre santé de progresser vers un élevage durable ?

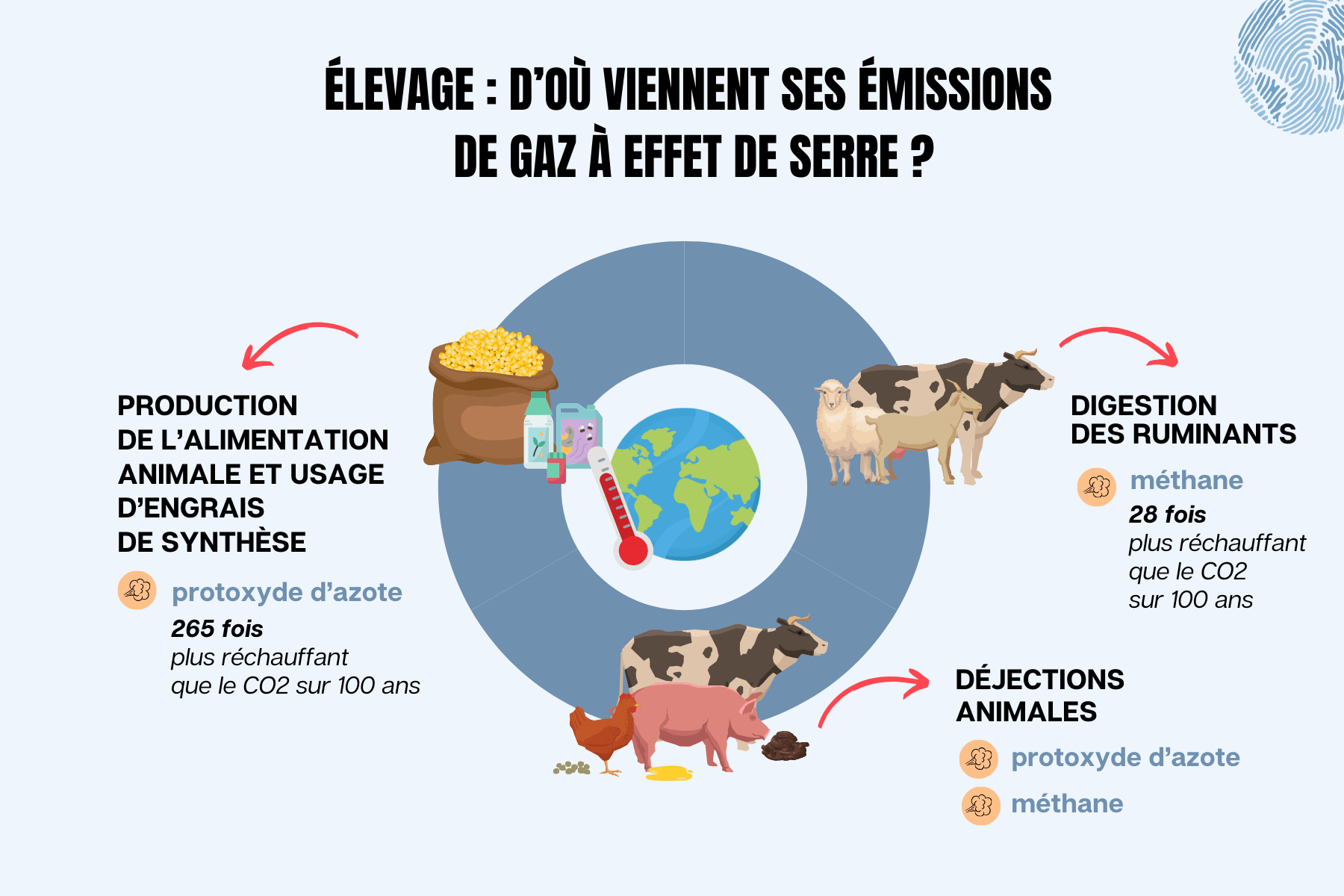

Compte tenu de son poids dans les émissions de gaz à effet de serre ( près de 60% des émissions de l’agriculture française) et ses conséquences sur la biodiversité (impact de l’alimentation des animaux sur la déforestation et sur l’utilisation de pesticides et d’engrais de synthèse), l'élevage est un secteur clé sur lequel nous avons choisit de nous concentrer.

Mais tous les types d’élevages ne se valent pas. Les élevages bovins agroécologiques, moins intensifs, plus sobres et autonomes, jouent par exemple un rôle très important dans le maintien des prairies et de certains écosystèmes naturels. De même, les élevages de porcs et de volailles en plein air, aujourd’hui minoritaires, peuvent s’inscrire dans une économie circulaire de valorisation des déchets. En jeu également, l’avenir de toute une profession qui peine à vivre dignement de son métier.

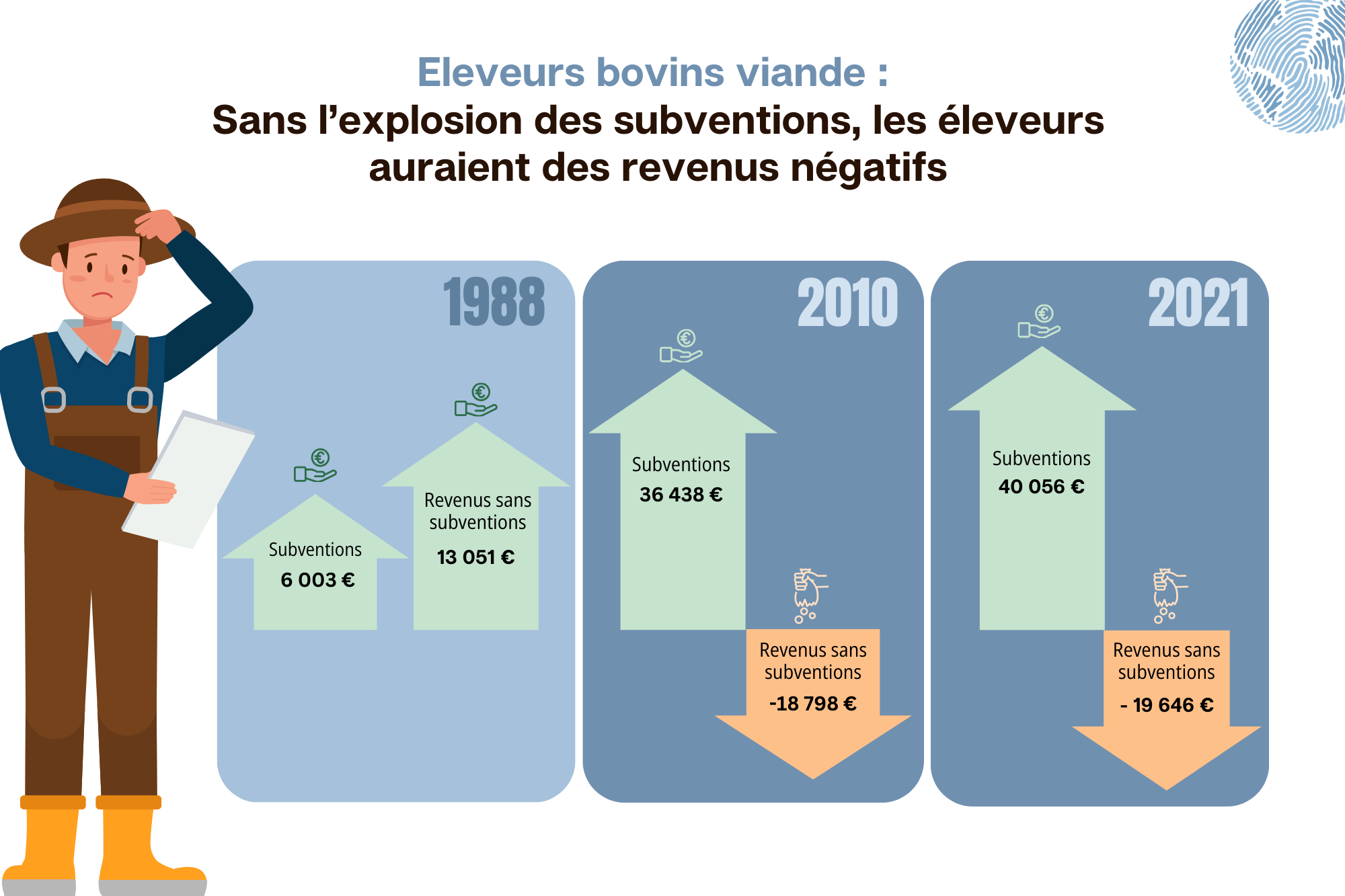

Les éleveurs connaissent en effet les situations économiques parmi les plus difficiles du monde agricole, caractérisées par un endettement important et des revenus fortement dépendants des subventions publiques, dans un contexte de hausse des coûts de production.

Les éleveurs sont également directement victimes du réchauffement climatique, leur activité étant fortement impactée par les épisodes météorologiques de plus en plus extrêmes qui affectent les troupeaux et leurs ressources alimentaires.

Comment agissons-nous pour promouvoir des modèles d’élevage plus durables ?

Face à cette situation, la FNH agit pour identifier les trajectoires possibles de transition des différentes filières d’élevage, et encourager le développement de modèles vertueux face à une intensification et une concentration croissantes des exploitations.

- Nous menons des études sur chacune des filières d’élevage pour mettre en lumière les causes socio-économiques des difficultés des éleveurs. Ces études montrent que la valeur créée est souvent inéquitablement répartie entre les différents maillons de la filière, au détriment des éleveurs et au profit des industries de transformation ou de la grande distribution. Ces difficultés socio-économiques sont des verrous importants à la mise en place de changements dans les fermes, qui demandent des investissements financiers importants pour adopter de nouvelles pratiques plus écologiques. Nous identifions donc des mesures pour impliquer l’ensemble des acteurs de ces filières, comme par exemple la mise en place de contrats tripartites entre éleveurs, industriels et distributeurs, afin de garantir la juste rémunération des agriculteurs et la stabilité de leurs revenus.

- Nous intervenons dans le débat public pour proposer des politiques publiques permettant de produire et consommer les produits animaux selon la logique “moins et mieux”, afin de concilier les impératifs environnementaux et une plus juste rémunération des éleveurs.

- Nous portons également la nécessité de se saisir de la question du renouvellement des générations d’éleveurs qui va concerner plus d’une exploitation sur deux dans les 10 prochaines années. A ce titre, nous cherchons à encourager la restructuration-diversification des fermes d’élevage, afin de faciliter leur transmission.

Que faisons-nous concrètement au quotidien ?

Découvrez notre étude "Filière porcine : un modèle qui nous coûte cher"

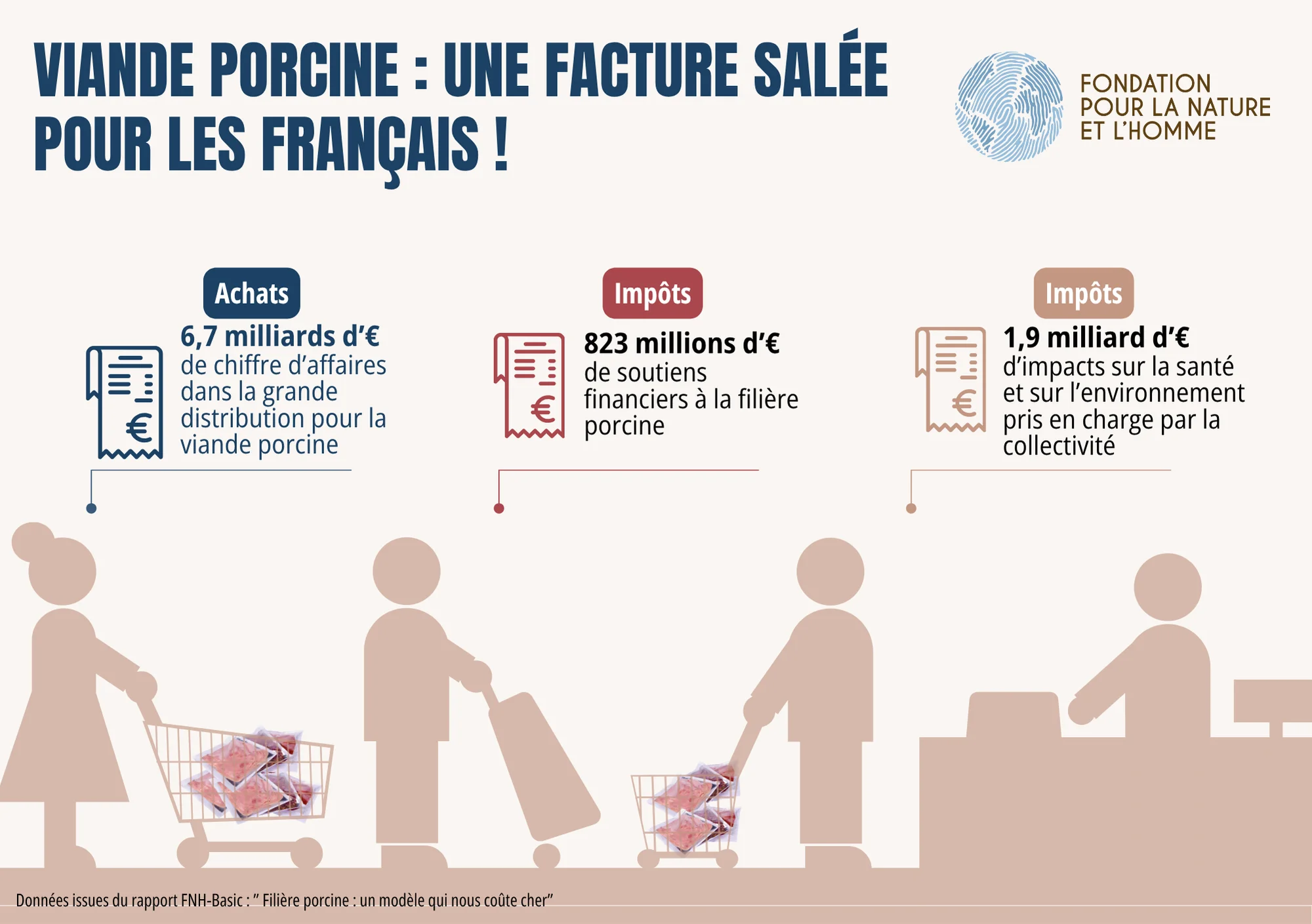

Dans cette étude, présentée à l'assemblée nationale en octobre 2025, nous mettons en évidence les coûts sociétaux importants qui se cachent derrière la bonne santé apparente de la filière. En effet, l’élevage porcin est un gros pourvoyeur d’emplois en Bretagne, les éleveurs ont des revenus en moyenne supérieurs au reste du monde agricole, et les rayons charcuterie représentent une part importante du chiffre d’affaires des grandes surfaces. Néanmoins, la FNH a chiffré à près de 3 milliards d’euros les coûts sociétaux de cette filière, liés aux traitements des pollutions environnementales (algues vertes…), ainsi que des pathologies entraînées par une surconsommation de charcuterie (diabète, maladie cardiovasculaire, cancer colorectal…).

Lisez notre étude : « Élevage allaitant : changer de modèle pour sortir de l’impasse »

Dans cette étude, nous identifions les causes socio-économiques de la crise qui touche les éleveurs de bovins destinés à la production de viande. En effet, les aides publiques sont en augmentation depuis plus de 20 ans sans que cela ne se traduise par une hausse du revenu de ces exploitants. L’augmentation des coûts de production et de la consommation de viande hachée au détriment des pièces nobles et plus rémunératrices, ou encore la spécialisation dans l’export de jeunes veaux sont autant d’éléments expliquant la situation difficile de toute la filière. La FNH propose des pistes pour changer de modèle, en refondant par exemple le cadre des négociations commerciales ou en adoptant une stratégie du « moins et mieux » de viande bovine à domicile et dans les restaurations collective et commerciale.

Découvrez notre Livret : « Viande et produits laitiers : ce que notre assiette ne nous dit pas »

A l’occasion de la parution de son rapport sur la filière bovine allaitante, la FNH a également publié ce livret grand public, qui donne des clés de compréhension sur les enjeux liés à notre alimentation en produits animaux. Après avoir évoqué la manière dont le modèle actuel affecte le climat, la biodiversité et le bien-être animal, il met également l’accent sur la situation difficile dans laquelle se trouve un grand nombre d’éleveurs (21% vivent sous le seuil de pauvreté). Enfin, il apporte des pistes de solutions pour un élevage durable et rémunérateur et pour changer de pratiques alimentaires.

Viande et produits laitiers : ce que notre assiette ne nous dit pas

Télécharger (format pdf - 11 Mo)

Filière porcine : un modèle qui nous coûte cher. Coûts, impacts et pistes d’avenir

Soutiens publics, impacts environnementaux et prise en charge des impacts sanitaires… Une facture supportée par le contribuable estimée à 2,8 milliards d’euros par an, dans un rapport inédit de la Fondation pour la Nature et l'Homme présenté à l'Assemblée nationale et déjà relayé par de nombreux médias dont Le Monde, La Tribune ou encore Ouest-France.

[REPLAY] Etude sur la filière porcine présentée à l'Assemblée nationale

Derrière des rayons charcuterie dynamiques, des revenus agricoles parmi les plus élevés du secteur et un bassin d’emplois important en Bretagne, se cache une autre réalité jamais chiffrée : quel coût supporté par la sécurité sociale chaque année pour soigner les maladies liées à la surconsommation de charcuterie ? Quel coût payé par le contribuable pour dépolluer les eaux et lutter contre les algues vertes dans les territoires d’élevages porcins ? Quel impact du modèle intensif actuel sur l’emploi dans les 13 000 élevages et les 159 abattoirs restants en France ? Pour la première fois, la Fondation pour la Nature et l’Homme a exploré ces angles morts en chiffrant les coûts sociétaux associés à la filière. Sur la base de cet éclairage indispensable, elle pose des pistes de transition pour notre santé, l’environnement et l’avenir même des éleveurs.

Le chiffre d’affaires de la grande distribution atteint presque 7 milliards d’euros pour la seule consommation de produits porcins (jambons, saucisses, charcuteries, etc) et nous estimons ses bénéfices à 430 millions d'euros annuels sur le seul rayon charcuterie, soit l'équivalent d'1/5 de ses bénéfices totaux (rayons alimentaires et non alimentaires compris) . Les exploitations agricoles porcines génèrent en moyenne des revenus 50% plus élevés que l’ensemble des exploitations agricoles. Et la filière joue un rôle central dans l’économie agroalimentaire nationale et régionale, représentant près de 2 % des actifs bretons. Pourtant, l’analyse approfondie menée par la FNH, avec le soutien technique du BASIC, nuance fortement ce constat d’apparente bonne santé.

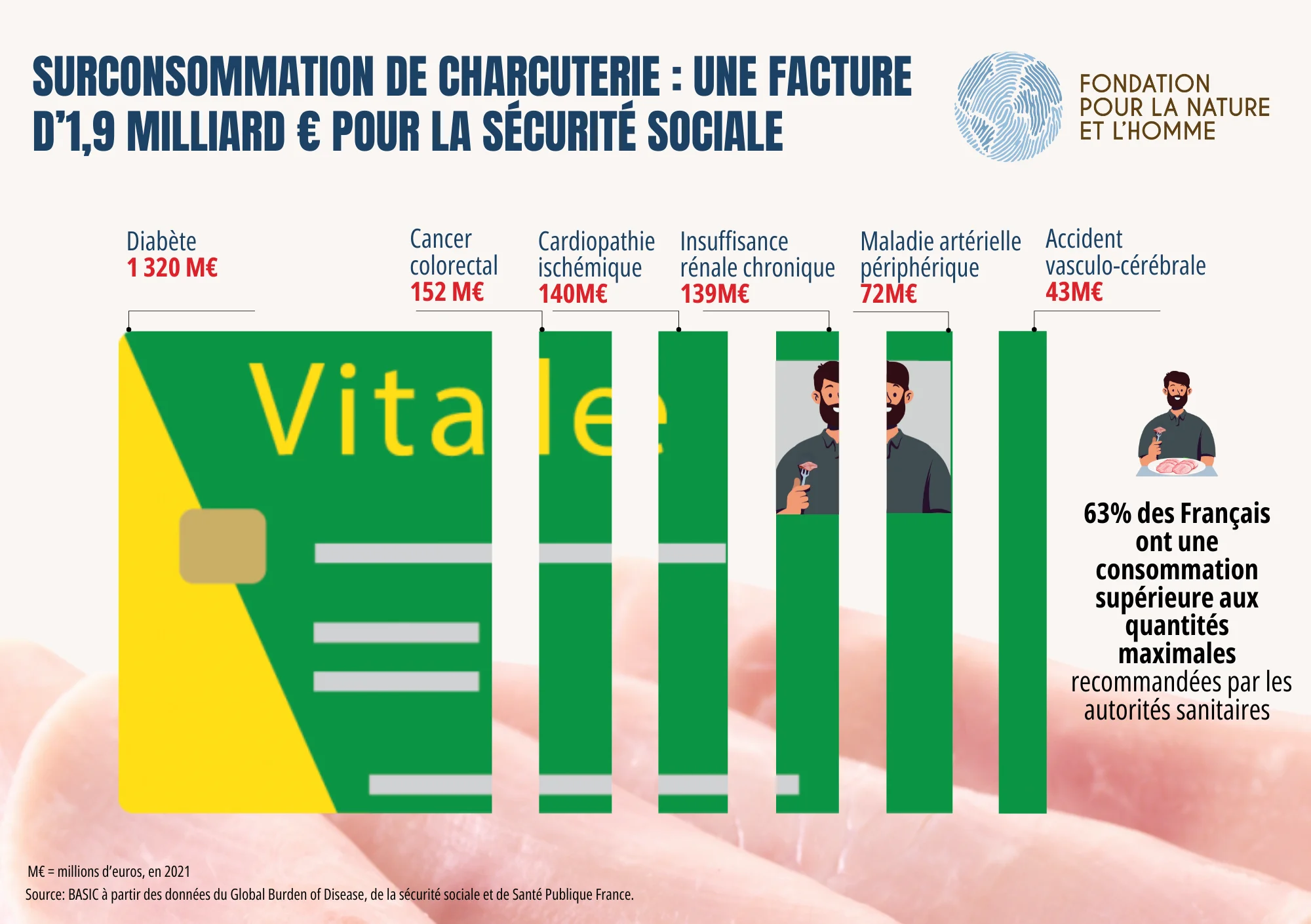

Cancers, diabète : les pathologies liées à la surconsommation de charcuterie coûtent 1,9 milliard d’euros par an à la Sécurité sociale.

La charcuterie, surconsommée par 63% des Français (le Programme National Nutrition Santé recommande de ne pas dépasser 150g / semaine de consommation de charcuterie), constitue un important facteur de risque pour de nombreuses pathologies (aggravé par la présence de nitrites).

7 pathologies sont particulièrement identifiées par l’étude de référence mondiale sur les facteurs de risques sanitaires - Global Burden of Disease (GBD) - que nous avons utilisée pour calculer les dépenses de santé liées à la surconsommation de charcuterie.

Notre estimation fait ainsi apparaître un coût annuel de 1,9 milliard d’euros, dont 1,3 milliard d’euros (71%) lié aux traitements et soins du diabète seul. Ces sommes, qui grèvent le budget de la sécurité sociale, s’expliquent par les coûts importants que représentent les soins chroniques et les médicaments à vie nécessaires pour traiter la maladie, conjugués à la taille importante de la population concernée.

Viennent ensuite les dépenses liées :

- au cancer colorectal (152 millions d’euros),

- à la cardiopathie ischémique (140 millions d’euros),

- à l’insuffisance rénale chronique (139 millions d’euros),

- à la maladie artérielle périphérique (72 millions d’euros)

- aux accidents vasculaires cérébraux (43 millions d’euros).

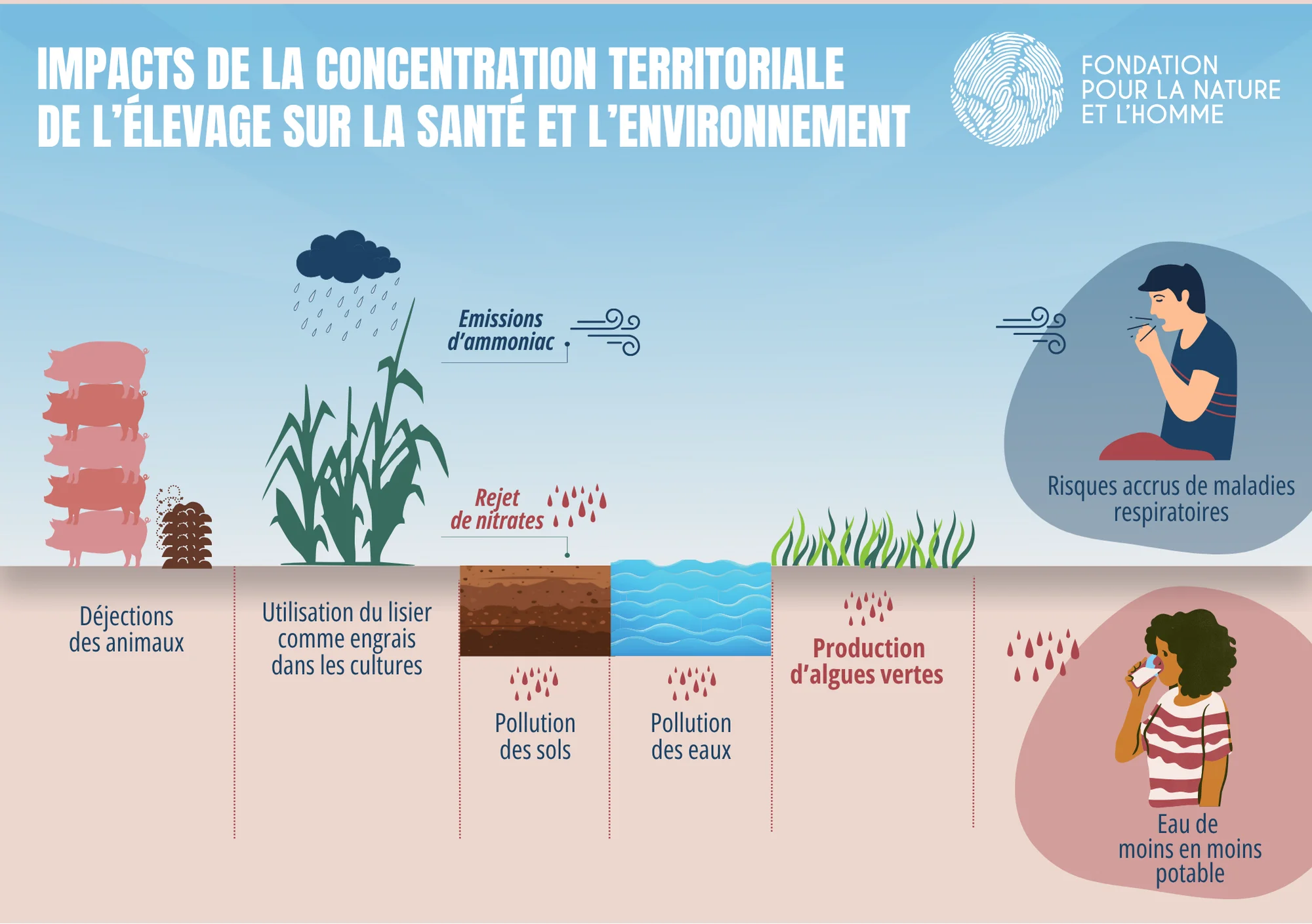

162 millions d’euros dépensés chaque année pour traiter les pollutions environnementales, dont 95 millions rien qu’en Bretagne.

Ces montants sont issus d’un recensement rigoureux des dépenses effectuées par l’État, les collectivités territoriales et les agences publiques.

Ils recouvrent :

- Les coûts liés à la pollution de l’air par l’élevage porcin pour 138 millions d’euros, dont 79 pour la Bretagne :

- Des coûts sanitaires directs de 11 millions d’euros, dont 6,2 pour la Bretagne, liés au traitement des maladies respiratoires provoquées par les polluants (ammoniac et particules fines) issus de l’élevage porcin.

- Des dépenses de surveillance et de prévention de 127 millions d’euros, dont 72 pour la Bretagne. Ces montants correspondent au financement du dispositif national de suivi de la qualité de l’air ainsi qu’à divers plans de lutte contre la pollution.

- La pollution de l’eau liée à l’élevage porcin pour 24,6 millions d’euros, dont 15 pour la Bretagne :

- La gestion des nitrates provenant des effluents d’élevage (lisiers de porc) et qui s’infiltrent dans les cours d’eau et nappes phréatiques coûte 22 millions d’euros, dont 12 pour la Bretagne. Ils obligent l’État à renforcer le traitement de l’eau potable et à financer des programmes de réduction des rejets.

- Le Plan de Lutte contre les Algues Vertes (PLAV) coûte 2,6 millions d’euros, exclusivement pour le territoire breton. Il finance des actions de prévention et de nettoyage pour limiter le phénomène des marées vertes, causé par les excès d’azote agricole.

Dans une approche prudente, seuls les impacts ayant donné lieu à une dépense publique réellement effectuée apparaissent, tandis que d’autres dommages restent invisibles. Ces résultats ne tiennent par exemple pas compte des pollutions liées à la culture des céréales pour l’alimentation porcine, au coût du changement climatique, à la dégradation d’écosystèmes marins et littoraux, de l’indemnisation des victimes d’algues vertes, ou encore d’impacts sociaux ou d’impacts sur le bien-être animal.

823 millions d’euros de financements publics annuels pour soutenir la filière sans aucune conditionnalité et sans enrayer la baisse des emplois

Défini au terme d’une modélisation inédite prenant en compte les soutiens budgétaires de l’Union européenne et de l’État, ce montant de 823 millions d’euros se découpe comme suit :

- 429 millions de subventions directes (88% pour le maillon agricole et 12% pour l’industrie agroalimentaire), par exemple des aides à l’hectare pour les agriculteurs ;

- 247 millions d’exonérations de cotisations sociales, dont 60% reviennent à l’industrie agroalimentaire.

- 147 millions d’exonérations fiscales, principalement en aval (27% pour le maillon agricole, 37% pour le maillon de l’industrie agroalimentaire et 35% pour le maillon de la restauration hors domicile), qui correspondent à des exonérations fiscales (réductions de taxes ou d’impôts).

Là encore, ce recensement reste non exhaustif. Il n’intègre par exemple ni les soutiens publics des agences de l’eau, ni ceux destinés au maillon de la consommation.

Malgré ces soutiens financiers, la filière ne parvient pas à contenir la destruction tendancielle du nombre d’emplois liée à l’intensification des pratiques qui nécessite de moins en moins d’emplois par kilo de viande produite :

- En élevage, les équivalents temps plein ont baissé de 70% en 20 ans.

- Le secteur de la transformation a perdu 13% de ses emplois CDI entre 1979 et 2019, malgré une hausse de la production de charcuterie de 87%.

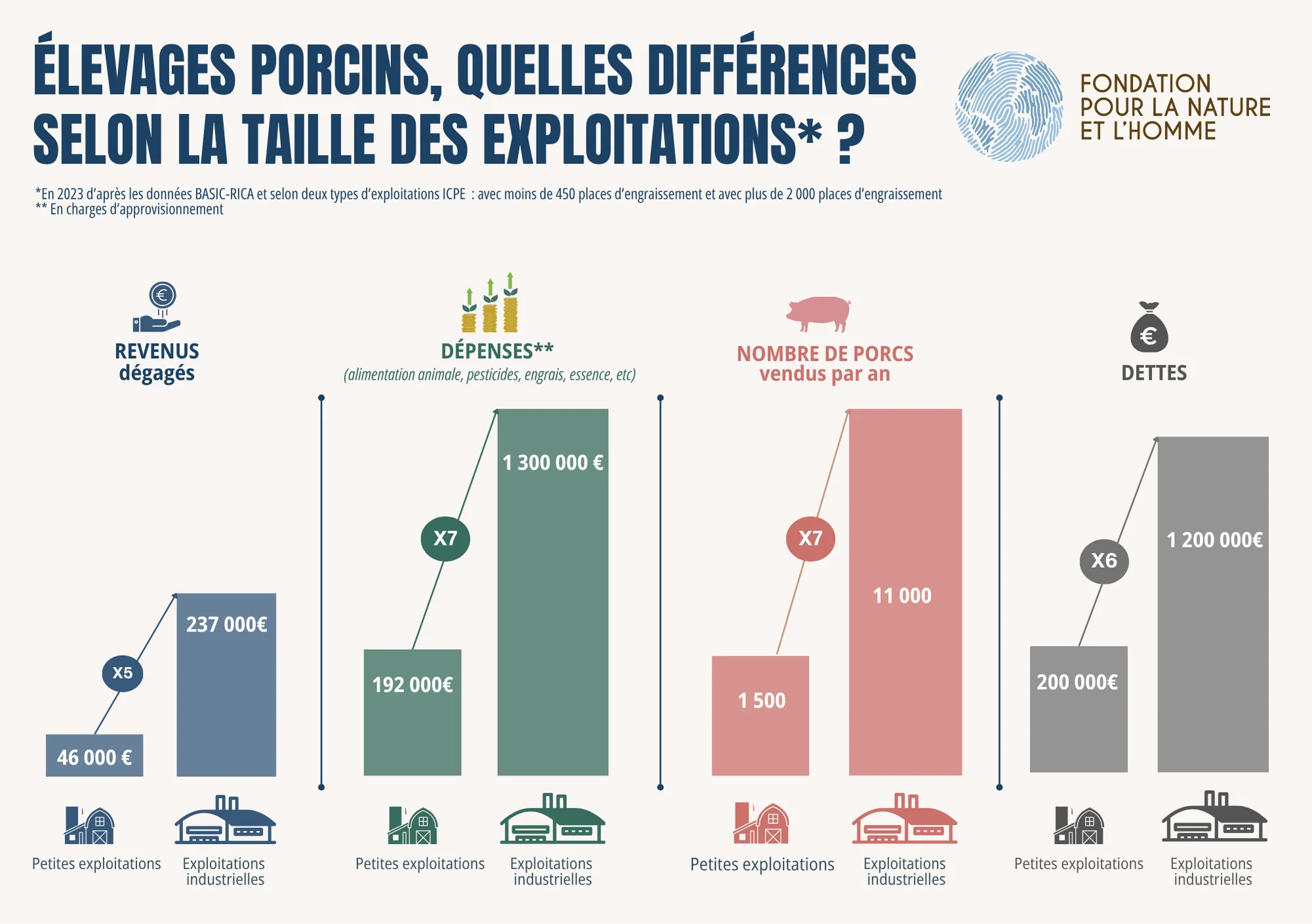

Enfin, un travail a également été mené pour estimer les revenus dégagés par les exploitations porcines sur la base de l’année 2023. Il révèle de très fortes inégalités. Alors qu’environ 5% des sites d’élevages porcins — les élevages industriels facilités par la proposition de loi Duplomb — génèrent 237 000 euros de revenus par associé, 7% des exploitations porcines génèrent un revenu négatif.

Face à cet état des lieux inquiétants pour la santé, l’environnement et l’avenir des éleveurs : la FNH pose 5 propositions sur la table

Face à cet état des lieux inquiétant, la FNH propose d’organiser une planification de la transition de la filière à 2040. Cette planification doit être très progressive et partir d’abord de la consommation et de la création de débouchés, tout en réorientant progressivement les financements publics et en assurant un partage de la valeur équitable. Dans un second temps seulement, l’amont agricole doit être ciblé afin de réduire les densités d’animaux dans certains territoires, d’augmenter l’autonomie alimentaire des fermes et de diversifier les activités agricoles à l’échelle des exploitations aujourd’hui spécialisées.

Nos 5 priorités :

- Renforcer la Stratégie Nationale Alimentation Nutrition Climat afin de réduire la consommation de viande porcine de moitié, d’accompagner la filière vers une montée en gamme autour du moins et mieux de viande porcine (c’est-à-dire issue d’un élevage agroécologique et transformée sans nitrites) et de développer des débouchés pour les filières végétales.

- Développer les contrats tripartites (sous conditions environnementales et sociales) avec un objectif minimum de 30 % du chiffre d’affaires réalisé en rayon sur de la charcuterie bio à 2040.

- Conditionner les exonérations sociales, fiscales et les subventions à des critères sociaux, environnementaux, de santé publique, et de bien-être animal.

- Créer un fonds de transition agroécologique abondé grâce aux économies réalisées sur les impacts environnementaux et de santé publique et abondé par un pourcentage des bénéfices générés par les entreprises agroalimentaires et de la grande distribution.

- Lancer un plan de désendettement des éleveurs puis de restructuration-diversification des exploitations grâce à ce fonds de transition agroécologique et en suivant l’exemple d’autres pays européens déjà engagés dans cette voie. L’objectif sera de renforcer l’autonomie alimentaire des exploitations, de diversifier les cultures et de respecter des quantités maximales d’animaux élevés par territoire selon leurs capacités écologiques.

Mesures miroirs : l’Europe abandonne son agriculture

Alors que l'agriculture européenne traverse une crise profonde, la lutte contre la concurrence déloyale aurait dû être un pilier central de la vision pour le futur de l'agriculture européenne présentée cette semaine. Pourtant, le Commissaire européen Christophe Hansen a relégué cette problématique au second plan, laissant de côté des mesures essentielles pour protéger les producteurs européens face à la concurrence déloyale liée à des normes inéquitables. Entre la distorsion de concurrence causée par des produits importés à bas coût et de multiples reculs environnementaux, l'Europe semble se détourner des solutions nécessaires à sa souveraineté alimentaire et à la préservation de ses standards environnementaux.

Le recul européen face à la concurrence déloyale : un revers pour l'agriculture

Le Commissaire européen, Christophe Hansen, a récemment dévoilé sa vision pour l’agriculture européenne. Cependant, contrairement aux engagements initialement affichés, la lutte contre la concurrence déloyale et la poursuite du déploiement du Pacte vert ne figurent plus parmi les priorités. Le document dévoilé ce mercredi met finalement de côté des mesures cruciales comme les mesures miroirs, qui auraient permis de garantir l’application des normes européennes sanitaires et environnementales aux produits importés.

Les mesures miroirs, un des dispositifs clé pour rétablir une concurrence loyale, ont fait l’objet d’un engagement flou dans la vision politique partagée par le commissaire européen. Elles auraient pourtant permis d’imposer aux produits importés des normes équivalentes à celles en vigueur dans l’UE en matière sanitaire et environnementale. Se priver de ces outils représenterait un recul majeur qui pénalisera les producteurs européens, dont les produits respectent des critères environnementaux et sanitaires importants, pour un coût souvent plus élevé. Cette situation renforce l'injustice ressentie par les agriculteurs européens qui subissent une concurrence déloyale de produits importés à bas prix.

Ce refus d’intégrer une clause miroir dans les accords commerciaux agricoles renforce une concurrence déloyale structurelle. En l’absence de mécanismes contraignants, les importations agricoles continuent de contourner les normes sanitaires et environnementales imposées aux producteurs européens.

L'importation de produits à bas coût : un frein à la transition des producteurs européens

L’Europe continue d’importer des produits agricoles dont la production ne respecte pas les mêmes standards que ceux imposés aux agriculteurs européens. Des produits comme le soja OGM brésilien, le bœuf traité aux antibiotiques promoteurs de croissance ou encore les noisettes turques traitées avec des pesticides interdits en Europe, sont des exemples flagrants de distorsion de concurrence. Ces produits, souvent produits à bas coût, arrivent sur le marché européen et concurrencent directement les productions européennes, accentuant la perception d’injustice et de fragilité du secteur agricole pour s’engager dans la transition agroécologique.

L’accord de libre-échange avec le Mercosur, dont les négociations ont récemment abouti, a cristallisé les tensions entre les producteurs européens et les institutions de l’UE. En réduisant considérablement les droits de douane, cet accord ouvre les portes à une importation accrue de produits agricoles en provenance d’Amérique du Sud, où les normes environnementales et sanitaires sont souvent moins strictes qu’en Europe. Cette baisse des protections tarifaires fragilise encore davantage les producteurs européens, déjà confrontés à des prix plus élevés en raison des exigences réglementaires de l’UE.

L'accord Mercosur illustre aussi le manque de protectionnisme défensif dans une union douanière trop permissive. Sans cadre clair d’harmonisation des normes, ces accords compromettent la souveraineté alimentaire de l’Europe et sapent la confiance des filières agricoles nationales.

La simplification réglementaire et ses conséquences sur la transition écologique

Le désir de simplification réglementaire, souvent mis en avant par les institutions européennes, risque de compromettre la capacité de l'UE à défendre ses standards et à la renforcer. En allégeant les obligations imposées des acteurs économiques, notamment ceux en matière de respect des droits humains et de l'environnement, l'UE pourrait rendre plus difficile l’application de mesures de réciprocité sur les produits importés. La future loi Omnibus, qui allège certaines de ces obligations, pourrait ainsi fragiliser les efforts pour garantir la traçabilité et la conformité des produits en provenance des pays tiers et fragiliser les mesures miroirs qui pourraient rétablir un équilibre.

Pourtant, la lutte contre la concurrence déloyale ne doit pas reposer uniquement sur les épaules des services publics. Le secteur privé, notamment les entreprises et les distributeurs, ont un rôle crucial à jouer. En soutenant l’application de normes élevées, les acteurs économiques peuvent contribuer à renforcer la durabilité de l’agriculture européenne. Cette mobilisation doit accompagner le déploiement de mesures politiques de régulation du commerce mondial au niveau européen.

L’agroécologie, une transition nécessaire pour la souveraineté alimentaire de l’Europe

Pour assurer un avenir durable et souverain pour l’agriculture européenne, l’UE doit impérativement accélérer sa transition agroécologique. Cette approche, qui mise sur des pratiques agricoles respectueuses de l’environnement, est essentielle pour restaurer la qualité des sols et préserver la biodiversité. Toutefois, cette transition ne pourra se faire sans une réforme profonde des politiques agricoles et sans des mesures concrètes pour garantir des prix justes aux producteurs qui choisissent cette voie. Le refus de mettre en œuvre des mesures comme les miroirs environnementaux constitue une erreur qui compromet cette transition.

La Politique Agricole Commune (PAC) doit être repensée pour répondre aux défis du XXIe siècle. Il est urgent de conditionner les aides financières aux fermes qui se lancent dans des pratiques agroécologiques et qui respectent des critères environnementaux stricts. L’agriculture européenne a besoin de soutien pour faire face à la concurrence mondiale, mais ce soutien doit être orienté vers des solutions durables et équitables. Cela nécessite une refonte complète de la PAC, qui doit intégrer des critères de durabilité à tous les niveaux, et non simplement se concentrer sur des aides directes sans contreparties.

Il devient urgent de renforcer le soutien aux agriculteurs français. La Politique Agricole Commune doit défendre une agriculture résiliente, capable de rivaliser avec les modèles agricoles exportés via des accords peu contraignants. C’est aussi une condition essentielle à la défense des agriculteurs français.

Solidarité internationale et mesures miroirs : harmoniser les standards agricoles mondiaux

Les mesures miroirs ne doivent pas être uniquement un instrument de protection des producteurs européens. Elles doivent également être vues comme un outil de solidarité internationale. L’UE a la responsabilité d’accompagner certains pays tiers dans l’amélioration de leurs standards agricoles pour qu'ils puissent continuer à accéder au marché européen. Cela passe par une aide financière ciblée et un accompagnement pour élever les exigences de production tout en permettant un commerce équitable et juste.

Enfin, il est crucial que l’Europe engage une véritable transition pour soutenir ses agriculteurs. Cela ne peut se faire sans garantir que les producteurs européens vivent dignement de leur travail. La répartition équitable de la valeur et la lutte contre les asymétries de pouvoir dans les filières agroalimentaires sont des priorités pour éviter une course effrénée à la compétitivité. Les décisions politiques actuelles risquent de maintenir un système où les agriculteurs sont les grandes victimes, au détriment de la durabilité et de la santé publique.

Foire aux questions

Pourquoi les mesures miroirs sont-elles essentielles à l’agriculture européenne ?

Comment la concurrence déloyale affecte-t-elle les producteurs français ?

Quels risques présente l’accord avec le Mercosur pour l’agriculture ?

En quoi consiste la clause miroir dans les échanges commerciaux ?

Quelles sont les limites actuelles de la Politique Agricole Commune ?

Comment l’harmonisation des normes pourrait-elle améliorer le commerce agricole ?

Le protectionnisme agricole est-il compatible avec une économie ouverte ?

Peut-on renforcer la souveraineté alimentaire sans exclure les pays tiers ?

Quel rôle les normes sanitaires jouent-elles dans la transition écologique ?

Pourquoi soutenir les agriculteurs français face à la concurrence mondiale ?

Existe-t-il d'autres articles sur ce sujet ?

Une loi d’orientation agricole régressive

Hier soir, députés et sénateurs ont trouvé un accord en Commission Mixte Paritaire (CMP) sur le texte de loi d'orientation agricole. Nous l'avons déploré depuis des mois, ce texte s'est éloigné progressivement de ses objectifs initiaux, à savoir installer massivement des paysans et accélérer la transition agroécologique.Nous restons consternés par la promotion d’un modèle agricole productiviste dont la situation actuelle(conditions de vie des agriculteurs, impacts environnementaux, résilience, souveraineté) devrait en elle-même suffire à le discréditer et à s'en éloigner.

La FNH appelle au rejet du texte lors des votes finaux à l’Assemblée Nationale et au Sénat ainsi qu’à la plus grande vigilance et fermeté quant à la proposition de loi de Laurent Duplomb, examinée au Printemps.

Selon Thomas Uthayakumar, directeur des programmes et du plaidoyer à la Fondation : "la copie actuelle trahit les promesses faites aux agriculteurs et à la société civile de fixer un cap pour répondre aux défis environnementaux et du renouvellement des générations”.

- Alors que ce texte est né de l’urgence à installer de nouveaux agriculteurs, aucun levier concret n’est inscrit dans ce texte. Pire, la promotion de pratiques intensives est un laisser-passer à l’agrandissement et à la concentration des exploitations. La version finale du texte ne comporte ainsi plus de mention au soutien à l’élevage pâturant mais facilite au contraire la construction et l’agrandissement d’élevages intensifs.

- Concernant les pesticides, le texte traduit la volonté des sénateurs d’abandonner toute volonté politique de réduire leurs usages, y compris pour les néonicotinoïdes, alors que leurs effets sur la santé sont documentés et alarmants.

Au milieu d’une longue liste de reculs environnementaux, la FNH salue seulement le retour des objectifs de développement des surfaces en bio, arrachés de haute lutte après des mois de mobilisation.

Salon de l'Agriculture 2025 : trois débats pour passer des intentions aux solutions

Le Salon International de l’Agriculture, est le rendez-vous incontournable du monde agricole. Il revient pour sa 61e édition sous le thème « L'Agriculture, cette fierté française ». Nous sommes fiers d'y participer à nouveau cette année pour démontrer qu’il est possible de permettre l’accès à une alimentation bio et durable au plus grand nombre et d'offrir aux agriculteurs et éleveurs les conditions socio-économiques pour faire évoluer leurs pratiques vers l’agroécologie.

En proposant trois tables-rondes les 24 et 27 février, nous mettrons en lumière les défis et les opportunités de l’agroécologie pour notre santé, celle de la nature et dans la vie quotidienne des agriculteurs et agricultrices qui la pratiquent.

Nos évènements au SIA à ne pas manquer :

Contrats tripartites, une solution à la crise de l'élevage bovin ?

📅 Date : Lundi 24 février à 9h30

📍 Lieu : Stand Max Havelaar France, hall 4, stand C034

🙌 Intervenants : Emmanuel Vasseneix président de la Laiterie de Saint-Denis-De-l’Hôtel, LSDH), Jérôme Chapon président de l’Association des producteurss de lait Pour le Bien Collectif, APBLC), Pascal Robert, responsable des relations agricoles chez Leclerc.

Les mobilisations agricoles s'enchaînent. Trois lois sur les relations commerciales dans l’agriculture ont été adoptées et une quatrième est en préparation. Dans ce contexte, la FNH veut mettre en lumière un enjeu clé : le partage de la valeur dans l’élevage bovin, où la pauvreté est la plus forte du secteur agricole. Nos études sur l’élevage laitier et allaitant montrent l’ampleur du problème. Cette conférence explorera une solution porteuse d’avenir, à la fois juste pour les éleveurs et qui peut être bénéfique pour la nature : les contrats tripartites.

La restauration collective peut-elle devenir un moteur de l’agriculture bio et durable ?

📅 Date : Jeudi 27 février à 14 h.

📍 Lieu : Stand Max Havelaar France

🙌 Intervenants : Sarah Pecas, directrice de la mobilisation des acteurs du territoire, et Marie Rapaud, chargée de mission alimentation (FNH), Grégory Meche, directeur de la Caisse des écoles du 20e, Un directeur de CROUS (À confirmer)

Dans la restauration collective, la loi EGalim a lancé une dynamique pour contribuer à la transition agroécologique, à table et dans les territoires. Malgré les difficultés du quotidien, les acteurs de la restauration collective jouent tous les jours un rôle indispensable… À travers des témoignages de cantines engagées dans la démarche Mon Restau Responsable®, nous verrons comment il leur est possible de proposer des repas savoureux, bons pour la santé et respectueux de la nature, tout en soutenant des filières agricoles durables et rémunératrices pour les agriculteurs.

Quel avenir pour les mesures miroirs dans le nouveau mandat européen

📅 Date : Jeudi 27 février, 11h30

📍 Lieu : Stand Max Havelaar France, hall 4 stand C034

🙌 Intervenants : FNH, Institut Veblen

En partenariat avec l’Institut Veblen, nous ferons le point sur les avancées européennes concernant les mesures miroirs et leur impact sur la souveraineté alimentaire.

Pourquoi venir nous rencontrer ?

- Échanger avec des experts : nos intervenants partageront leurs expériences et analyses sur les grands enjeux agricoles actuels.

- Découvrir des solutions qui font leurs preuves : nous présenterons des initiatives concrètes pour favoriser une agriculture qui protège la santé et l'avenir de celles et ceux qui la pratiquent.

- Gagner en compréhension sur des enjeux complexes et ainsi contribuer à soutenir nos messages et propositions auprès de vos proches.

Informations pratiques

📍 Le Salon se tiendra au Parc des Expositions de Paris, Porte de Versailles.

Retrouvez-nous au Pavillon 4 sur le stand Max Havelaar France. Pour réserver vos billets, rendez-vous sur le site officiel du Salon de l’Agriculture

Sans transition agroécologique, pas d’avenir pour la filière bovine

Alors que le Sommet de l’élevage s’est ouvert ce 1er octobre et qu'une nouvelle ministre de l’Agriculture vient d'être nommée (Annie Genevard), la FNH souhaite l’interpeller sur la situation de l’élevage bovin en France, nécessitant lucidité et ambition.

En effet, les exploitations allaitantes comme laitières sont largement subventionnées pour des éleveurs gagnant moins d’un smic horaire (211% du résultat des exploitations allaitantes [1] et 84% de celui des exploitations laitières [2] pour un revenu respectif de 0,6 smic et 0,9 smic horaire [3]), avec un phénomène de captation indirecte des aides publiques par l’aval (l’industrie agroalimentaire et la grande distribution).

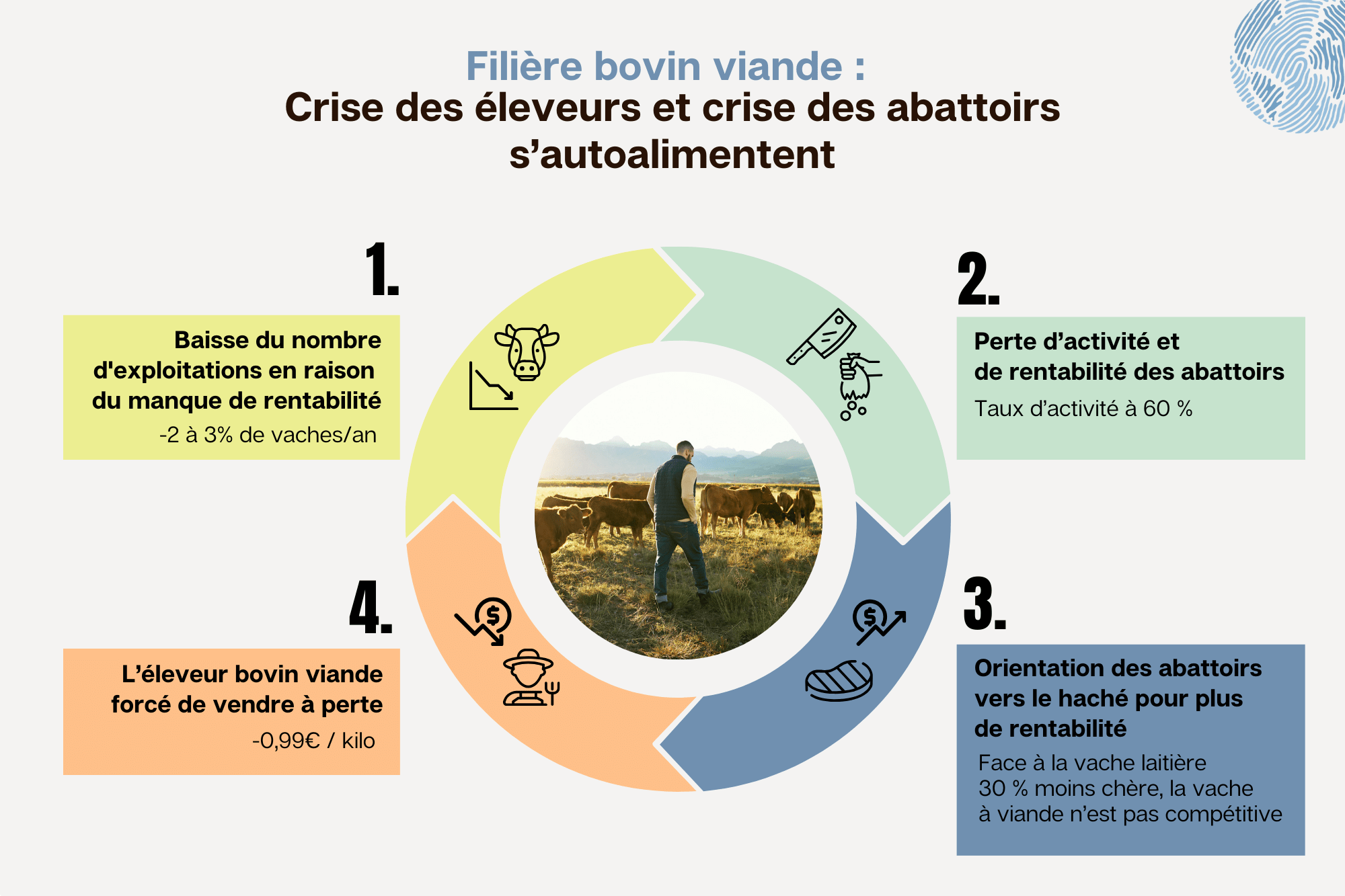

- Pour la filière bovine viande : sa situation socio-économique viande est particulièrement inquiétante et se dégrade, du fait d’un cercle vicieux entre décapitalisation, fermeture des abattoirs et d’une consommation de viande hachée qui a explosé. La trajectoire actuelle mène à une double impasse environnementale comme socioéconomique et ne pourra être infléchie sans assumer une transition agroécologique vers le “moins et mieux de viande”.

- Pour la filière laitière : son partage de la valeur est de plus en plus inéquitable, avec une concentration des acteurs de l’aval, verrouillant la possibilité d’une transition en enfermant les éleveurs dans une course à l’intensification. La Ministre Annie Genevard venant d’un territoire où la filière comté s’est développée, structurée par une forte régulation des marchés pour allier performances économique et environnementale, la FNH espère que la Ministre saura s’en inspirer.

- Enfin, la pertinence de deux filières distinctes produisant toutes les deux de la viande et nécessitant une part accrue de céréales dans l’alimentation de bovins spécialisés pose question d’un point de vue environnemental mais aussi d’autonomie et de résilience des exploitations agricoles.

"La Ministre va vraisemblablement donner des gages à la profession agricole lors de son déplacement, mais aura-t-elle le courage politique d’assumer la nécessité de mesures structurelles pour concilier rémunération des éleveurs et pratiques agroécologiques ? Sans inflexion majeure du modèle agricole et commerciale, le nombre d’éleveurs va continuer à s’effondrer et la résilience des exploitations sera largement hypothéquée. Nous avons des propositions et nous espérons que le gouvernement s’en saisira pour offrir un avenir à ces filières ".

Nous interpellons la Ministre sur 2 axes principaux :

- Respect de la loi EGAlim visant à sanctuariser les coûts de production et renforcement de l’obligation de contractualisation (non respectée à ce jour) en y ajoutant l’objectif de 50% de contrats tripartites intégrant un prix plancher et des pratiques agroécologiques d’ici 2030.

- Respect de l’obligation des entreprises de publier leurs bénéfices afin de pouvoir lancer une réflexion sur le partage de la valeur et financer la transition au travers d’un fonds de transition agroécologique portant sur 10% des bénéfices de ces entreprises.

Sources

[1] Moyenne de la part des subventions sur le Résultat Courant Avant Impôt total des exploitations, entre 2010 et 2021

[2]Moyenne de la part des subventions sur le Résultat Courant Avant Impôt total des exploitations, entre 2011 et 2021.

[3]Revenu des éleveurs allaitants et laitiers en 2021, ramené au nombre d’heures travaillées.

Viande et produits laitiers : ce que notre assiette ne nous dit pas

Découvrez ce qui se joue au coeur de nos assiettes grâce à ce livret pour comprendre et agir.

Téléchargez le livret

🍽️ Découvrez ce que notre assiette ne nous dit pas

Je télécharge le livret (format pdf - 11 Mo)

À la maison et au restaurant, la viande et les produits laitiers sont des incontournables de nos assiettes. D’ailleurs, notre consommation de produits animaux a doublé depuis 50 ans et ce n’est pas sans conséquence. D’une part, pour répondre à cette demande, les pratiques d’élevage s’intensifient au détriment du climat, de la biodiversité, de la qualité de l’eau et des sols. D’autre part, de plus en plus d’éleveurs se paupérisent et des exploitations ferment en nombre : -30% en 10 ans !

Une double impasse écologique et sociale qui semble sans issue. Mais est-ce vraiment le cas ? À la Fondation pour la Nature et l’Homme, nous sommes persuadés que l’agroécologie est la solution pour protéger l’avenir des éleveurs, des consommateurs et de la planète.

Découvrez dans ce livret des clés de compréhension pour vous faire un avis et agir avec nous !

Élevage bovin viande : un modèle à bout de souffle pour les éleveurs et la planète

Persuadée qu’il est possible de concilier la préservation du climat et de la biodiversité avec un élevage rémunérateur, la Fondation travaille depuis 2 ans à identifier les causes profondes de la détresse des éleveurs et à démontrer que l’agroécologie est la voie à suivre. A l’occasion du Sommet de l’élevage qui se réunit du 1 au 4 octobre à Clermont-Ferrand, elle publie un nouveau rapport inédit sur l’élevage allaitant et formule 5 recommandations pour sortir d’un modèle qui s’intensifie au détriment de l'environnement, des éleveurs de plus en plus pauvres et des contribuables.

Télécharger le rapport

Éleveurs allaitants : changer de logique pour sortir de l'impasse

Je télécharge le rapport (format pdf - 2 Mo)

Durant plusieurs mois, la Fondation pour la Nature et l’Homme a travaillé avec l’appui technique du bureau d’analyse sociétale LE BASIC pour identifier les causes socio-économiques responsables de la crise qui touche depuis des années les éleveurs de bovins destinés à la production de viande (aussi appelés éleveurs allaitants). Dans son nouveau rapport, elle révèle une réalité pour le moins déconcertante : les exploitations spécialisées en bovins viande sont les exploitations les plus soutenues financièrement par les subventions de la Politique Agricole Commune (PAC) : 50 302 euros en moyenne par exploitation, contre une moyenne de 33 618 euros pour les autres orientations technico-économiques (en 2020). Depuis 1988, le montant des subventions reçues a connu une forte tendance à la hausse, sans que cela se traduise pour autant par une hausse des revenus des éleveurs, au contraire (le taux de pauvreté des éleveurs allaitants est de 22 % en 2020 et ils font partie des agriculteurs aux revenus les plus bas).

Jusqu’à quand continuerons-nous à augmenter nos subventions vers un élevage qui rémunère de moins en moins ses éleveurs ? Ces aides publiques masquent des difficultés structurelles dont les agriculteurs sont les premières victimes et qui menacent à terme le modèle herbager français .

Dans son rapport, la Fondation pour la Nature et l’Homme a identifié et analysé les causes d’une rentabilité qui décroit :

- Le boom du steak haché au détriment des pièces à forte valeur ajoutée (comme la bavette ou l’entrecôte), alimenté par un fort développement de la Restauration Hors Domicile (1/4 des débouchés de la viande). Cela place les éleveurs allaitants en concurrence directe avec les éleveurs laitiers français et étrangers, ces derniers vendant leur viande 30 % moins chère. Et tout cela dans un contexte de diminution de la consommation totale de viande bovine (-3 points entre 2001 et 2021), au profit de la volaille (+ 7,5 points).

- La forte asymétrie de pouvoir au sein de la filière qui empêche les éleveurs de négocier leurs prix et de couvrir leurs coûts de production. A titre d’exemple, en 2020, 2 steaks hachés sur 3 étaient fabriqués par un seul groupe industriel.

- Une captation des aides publiques par l'industrie agroalimentaire et la grande distribution : l’attribution de subventions aux éleveurs permet aux acteurs de l’aval de réduire leurs prix d’achat de la viande. Ainsi, le prix de vente de la viande a baissé de 22 000€ entre 1988 et 2018 alors que les subventions augmentaient de 37 000€.

- Une spécialisation dans l’exportation de jeunes veaux vifs qui ne créé pas de valeur ajoutée pour l’éleveur. Ces jeunes bovins sont notamment exportés en Italie pour y être engraissés de façon intensive, délocalisant ainsi la valeur ajoutée et incitant les éleveurs à spécialiser leurs races de vaches (charolaises et limousines par exemple).

Résultat de l’équation : de moins en moins d’exploitations et des éleveurs de plus en plus pauvres

II est important de se rendre compte que les subventions reçues par les éleveurs sont indirectement captées par l’industrie agroalimentaire et la grande distribution. Pour autant, ces maillons connaissent eux aussi des difficultés économiques, ce qui nous interroge. Il faut donc poser un constat lucide sur une filière qui pourrait péricliter faute de réflexion sur le modèle d’élevage à promouvoir, sur nos modes de consommation et sur le partage de la valeur entre les différents maillon.

Pour offrir un avenir à la filière tout en agissant pour le climat et la biodiversité, la FNH appelle à changer de logique

- En conditionnant les exonérations fiscales et sociales des entreprises au respect de la loi EGAlim ;

- En mettant en place des prix planchers couvrant les coûts de production (dont la rémunération) ;

- En développant les contrats tripartites afin de sécuriser des débouchés plus durables pour les éleveurs (notamment l’engraissement de broutards).

10 bonnes raisons de consommer moins de viande et de produits laitiers

Notre consommation de produits animaux a doublé depuis 1950 : nous mangeons davantage de fromage, de volaille, de charcuterie, ou encore de plats préparés carnés. Hélas, cette consommation effrénée a entraîné l'industrialisation d'une grande partie de l’élevage français et, avec elle, des impacts néfastes pour la planète, notre santé et les éleveurs.

Pourquoi manger moins de viande et de produits laitiers ?

🌍 1. Pour lutter contre le dérèglement climatique

Notre alimentation représente presque 1/4 de nos émissions de gaz à effet de serre. Parmi elles, 80 % sont liées à l’élevage[1] et sont produites essentiellement par la digestion des ruminants, la production de l'alimentation animale et les déjections.

💪 2. Et pour nous adapter au dérèglement climatique !

Les élevages, en particulier intensifs, sont vulnérables aux aléas climatiques. Pourquoi ?

- Ils sont fortement dépendants de la production d’alimentation animale, elle-même soumise aux changements climatiques (sécheresses, inondations, etc). Par exemple, l’alimentation des animaux repose notamment sur le maïs, culture d’été très consommatrice d’eau, alors que les sécheresses se multiplient.

- Ils reposent sur des races d’animaux issues de nombreuses sélections génétiques, dont la santé est plus fragile.

Au contraire, les élevages en agroécologie sont plus résilients face à tous ces chocs, notamment grâce à une diversification des productions, à la présence de races rustiques (plus résistantes et adaptées à leur territoire) et à la présence de haies pour offrir de l’ombre aux animaux et aux cultures, ainsi que pour réguler le cycle de l’eau et nourrir le sols [2].

☠️ 3. Pour limiter la pollution de l’eau et des sols

Cette pollution provient de l’usage d’engrais de synthèse pour produire l’alimentation animale et l’épandage d’effluents d’élevage (fumier, lisier…) qui produisent des nitrates. Elle est surtout issue des élevages intensifs de porcs, volailles et d’élevages laitiers, qui regroupent beaucoup d’animaux sur de petites surfaces. C'est d'ailleurs le cas du Nord de la Bretagne, où la présence de nombreux élevages à forte densité a causé la production d'algues vertes.

Pour toutes ces raisons, remplacer la viande de bœuf par de la viande de porc ou de volaille issues d’élevages intensifs n’est pas une bonne idée ! Si leur production entraîne moins d’émissions de gaz à effet de serre que la viande bovine, elles sont à l’origine d’autres effets néfastes pour l’environnement.

💧4. Pour préserver la ressource en eau

En France, l’agriculture est la 1ère activité consommatrice d’eau, en particulier en raison du maïs, qui représente 60% des cultures irriguées [4]. Ce maïs est majoritairement destiné à l'exportation et à l’alimentation des animaux d'élevages intensifs... et plus il y a d'animaux avec des objectifs de production élevés, plus les besoins sont importants.

A savoir qu’il existe d’autres sources de consommation d’eau dans l’élevage, mais dans des proportions moindres comme l’abreuvement des animaux (saviez-vous qu’une vache consomme entre 50 et 150 litres d’eau par jour ?[5]) ou encore le nettoyage des bâtiments et des équipements.

🦋 5. Pour préserver la biodiversité

Les élevages reposent parfois sur des monocultures intensives pour produire l’alimentation animale. Ces productions sont très dépendantes des pesticides et engrais de synthèse, dont l’utilisation massive est une des premières causes d’effondrement de la biodiversité ! Il existe néanmoins d’autres systèmes plus extensifs, notamment l’élevage pâturant respectueux et favorable à la biodiversité, en particulier l’élevage bovin à l’herbe.

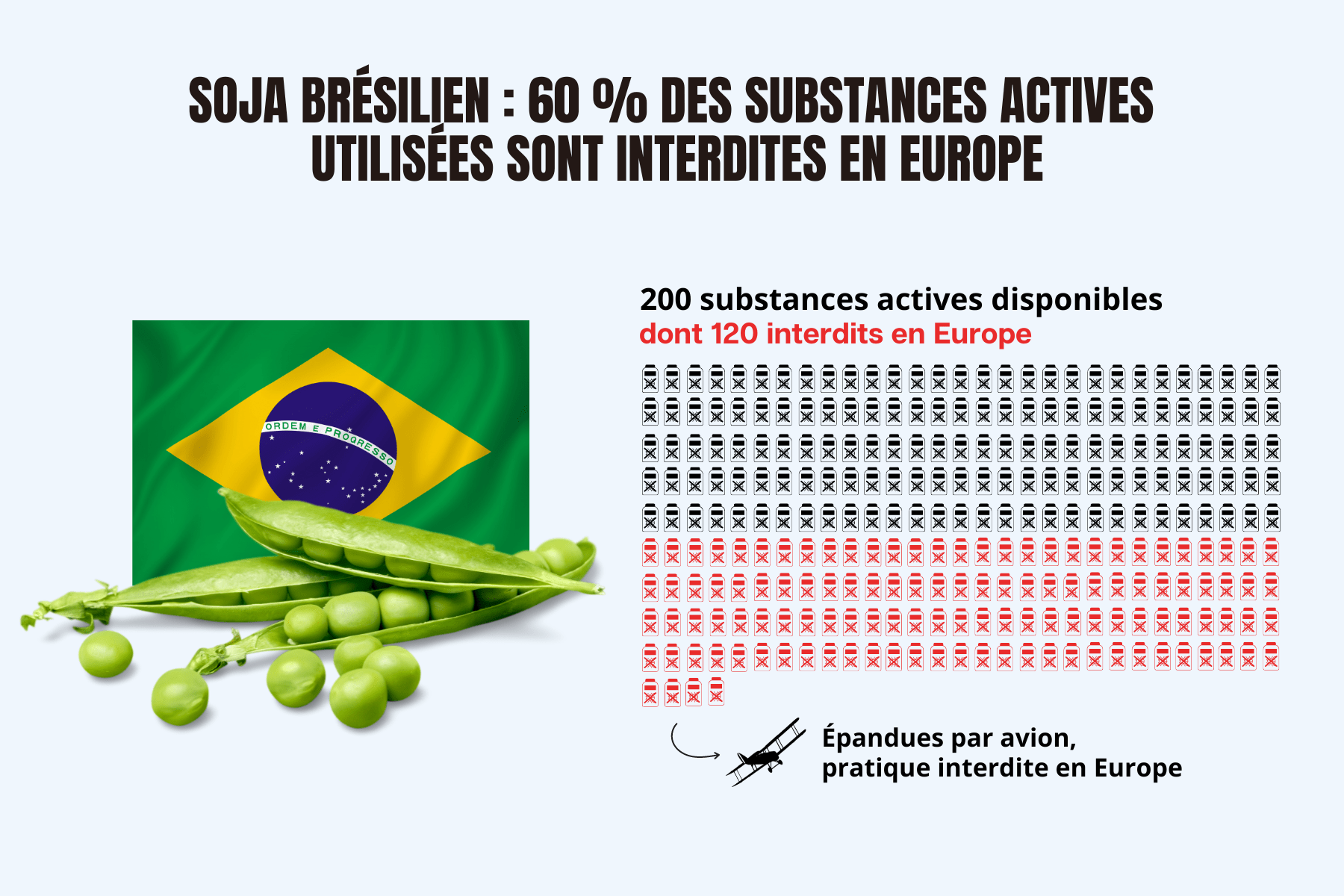

Par ailleurs, en France, nous importons 2,6 millions de tonnes de tourteaux de soja chaque année pour nourrir les animaux d’élevage ! Ce soja vient à 70 % d’Amérique du Sud (Brésil et Argentine principalement). Problème : ce soja majoritairement OGM contribue à la déforestation et reçoit de nombreux pesticides, la plupart interdits en Europe !

🐓 6. Pour favoriser le bien-être animal

Le bien-être animal dépend directement du niveau d’intensité de l’élevage et aussi du type d’élevage. Hélas, en France :

- 95 % des porcs sont élevés en système intensif (pas accès à l’extérieur, pas de paille, des cages de maternité pour les truies) [6] ;

- 83 % des poulets de chair, 97% des dindes et la majorité des canards n’ont pas accès à l’extérieur [7] ;

- 10 % des vaches laitières sont en zéro pâturage [8].

Qu’en est-il des vaches élevées pour leur viande ? Globalement, les élevages bovins destinés à la viande se distinguent nettement des autres élevages sur le bien-être animal : ils ont accès à l’extérieur toute l’année pour pâturer. Néanmoins, la phase de « finition », c’est-à-dire l’engraissement de l’animal quelques mois avant son abattage, se fait en intérieur et de façon intensive. Elle a lieu en France pour les bœufs et dans d’autres pays (Italie principalement) pour les broutards (veaux de 8 mois environ), après avoir été transportés vivants.

💚 7. Pour préserver notre santé

Plus d’⅓ des Français dépasse les niveaux de consommation de viande rouge recommandés par le Programme national nutrition santé (500 g /semaine). Est-ce grave docteur ? Oui ! La surconsommation de protéines animales est associée à des risques accrus de maladies chroniques (maladies cardiovasculaires, cancers, diabète...), ainsi qu’à une sous-consommation de fibres, pourtant essentielles pour notre santé : elles préviennent de maladies comme l’obésité, le diabète, le cancer ou le cholestérol.

Consommer au moins 25 g de fibres par jour nécessite donc de rééquilibrer son alimentation en favorisant les produits végétaux !

💶 8. Pour permettre aux éleveurs de vivre de leur métier

Aujourd’hui, les éleveurs sont les grands perdants de ce système intensif à plusieurs niveaux :

- de faibles salaires pour les éleveurs bovins : près d’un éleveur sur 4 vit sous le seuil de pauvreté. Par exemple, pour 58h de travail/ semaine, les éleveurs laitiers gagnent moins d’un Smic net horaire, dont 84 % en moyenne dépend des subventions publiques !

- des salaires très variables pour les éleveurs de porcs et volailles, ce qui rend ces exploitations peu résilientes et dépendantes d’aides de crise ;

- un fort endettement : en 2020, le taux d’endettement des exploitations d’élevage se situe entre 40 et 70% [9]. Ce taux est plus important pour certains types d’élevage, comme les élevages porcins et de volailles [10] ;

- une difficulté à transmettre les exploitations : seulement 45 % des départs sont compensés par les installations [11].

Les causes de cette situation : des exploitations de plus en plus grandes (et donc plus coûteuses) sont nécessaires pour produire plus à moindre coût, les prix des engrais de synthèse et de l’alimentation animale augmentent et la répartition de la valeur entre tous les acteurs de la filière est inégalitaire, au détriment des éleveurs.

🌱 9. Pour favoriser un élevage durable français et non pas un élevage intensif ici ou ailleurs

Avec toutes les difficultés économiques subies par les éleveurs, le nombre d’exploitations diminue (- 30 % en 10 ans), ainsi que le cheptel français (ensemble des animaux d’élevage). Or, notre consommation ne diminue pas pour autant ! Le problème :

- La baisse du cheptel français est subie et se fait au profit des plus gros élevages qui absorbent les plus petits. Réduire le nombre d'animaux d'élevage est essentiel pour atteindre nos objectifs climatiques, mais cela doit se faire au profit des exploitations plus durables et non pas l'inverse ! Manger moins de produits animaux, mais privilégier la qualité permet de soutenir les élevages locaux et durables.

- Nous importons de la viande pour satisfaire cette consommation. Une partie de ces importations provient de pays extra-européens où les normes sanitaires et environnementales sont souvent moins exigeantes qu’en Europe, voire inexistantes ! Ces produits, régulièrement vendus moins chers, font subir aux éleveurs français une concurrence déloyale, ce qui aggrave davantage leur situation.

🍽️ 10. Pour améliorer notre souveraineté alimentaire

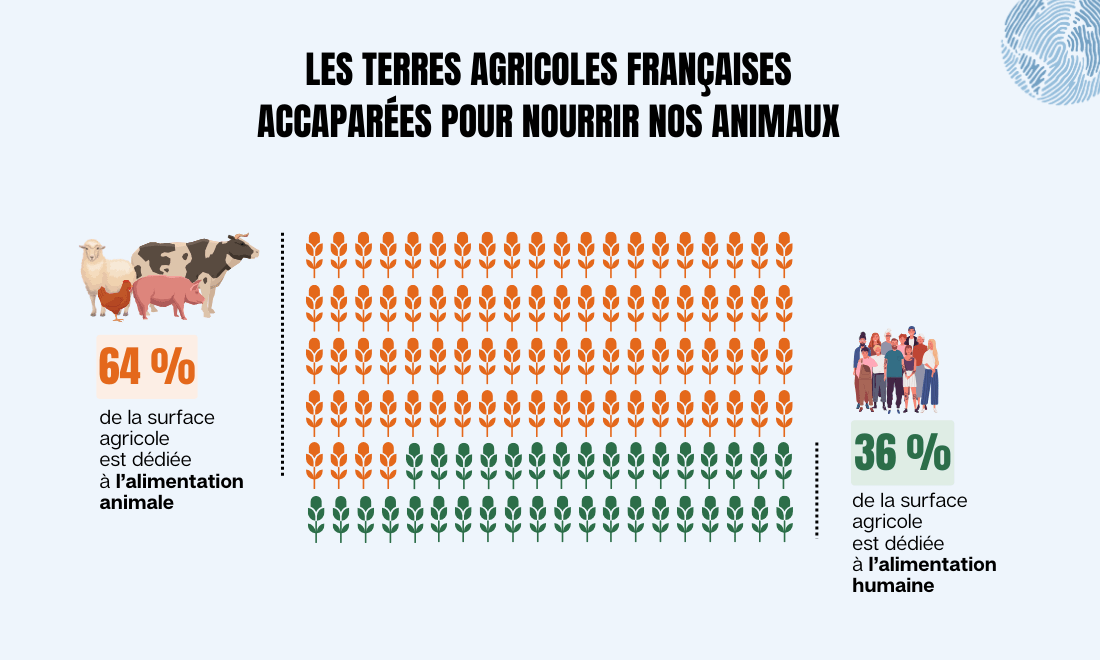

Nous dédions 64 % de notre surface agricole utile à la production d'aliments pour nos animaux ! Pour la produire, nous importons la majorité des engrais de synthèse nécessaires aux cultures intensives. Comme cette production est insuffisante, nous importons également de l’alimentation animale d’autres pays.

Résultat : nous n'avons pas suffisamment de surfaces pour cultiver des aliments dédiés à l'alimentation humaine, comme des légumes secs, des fruits ou des légumes, ce qui nous oblige à les importer.

Ces dépendances sont une menace pour notre souveraineté alimentaire car les prix de ces importations sont liés aux cours mondiaux et peuvent parfois exploser en cas d’aléas géopolitiques, comme cela s’est passé au début de la guerre en Ukraine.

Sources

[1] Réseau Action Climat

[2] CIVAM, Réseau Action Climat. (2023). Résilience de l’agroécologie face aux crises économiques et climatiques.

[3] CGAAER. (2022). Évaluation du coût du changement climatique pour les filières agricoles et alimentaires.

[4] Vie Publique. (2023). Eau et agriculture : sept questions sur les retenues de substitution (ou "méga-bassines")

[5] IDELE

[6] CIWF France. COCHONS & TRUIES

[7] WWF (2019). Viande : manger moins, manger mieux

[8] AFPF

[9] Le taux d’endettement correspond au rapport des dettes sur le total de l’actif.

[10] Agreste (2022). GRAPH’AGRI 2022

[11] La France Agricole. (2022). Renouvellement des générations : Assurer la relève des forces vives.

[12] Selon l’INSEE, entre juin 2020 et juin 2022, le prix a augmenté de +136 % pour les engrais, de +179 % pour le gazole, de +111 % pour les céréales.

[13] VizAgreste, rubrique «Évolution du nombre d’exploitations»

[14] ,[15] FranceAgriMer. (2023). La consommation de viandes en France en 2022.

LOA : le gouvernement hypothèque notre avenir au bénéfice d’une minorité d’agriculteurs

La loi d’orientation agricole sera votée ce 28 mai à l’Assemblée Nationale. Malgré un an et demi d’échanges, une grande concertation (à laquelle les organisations de la société civile ont participé), et quelques minces progrès, les ambitions de la loi ont été réduites à peau de chagrin au fil des mois. A titre d’exemple, la loi facilite le déploiement d’élevages classés ICPE, alors que seulement 3% des élevages sont concernés[1], plutôt que de soutenir les 97% restants à adopter des modèles résilients.

"Ces dernières semaines, la boussole du gouvernement a été de satisfaire des demandes ne bénéficiant qu’à une minorité d’agriculteurs, et non de préparer les nouvelles générations agricoles à affronter les défis du siècle. Nous appelons le Sénat à faire preuve de discernement et à prendre en compte les maux structurels de l’agriculture, plutôt qu’à céder à la démagogie".

Enfin, pour la FNH, les quelques améliorations obtenues à la marge de ce texte[2] ne sauraient faire oublier la présence de reculs inacceptables, qui envoient l’agriculture française dans le mur et risquent de contrevenir au droit environnemental[3].

3 mesures pour que le Sénat redonne de l’ambition à cette loi :

- Une régulation du foncier (en limitant l’agrandissement des exploitations au-delà de 300 hectares et en priorisant systématiquement des projets répondant à des critères sociaux et environnementaux).

- Une modulation des aides publiques (dotations jeunes agriculteurs par exemple) selon ces mêmes critères.

- La possibilité pour le gouvernement d’adapter par ordonnance l’échelle des peines prévues pour les atteintes à l’environnement.

- La suppression de la qualification de délit s’il n’y a pas d’intentionnalité de détruire des espèces protégées (alors même que l’intentionnalité est très difficile à prouver).

- Une facilité donnée aux constructions de méga bassines et d’élevages intensifs alors que ceux-ci sont des modèles qui nuisent au renouvellement des générations, fragilisent notre souveraineté et ne concernent qu’une extrême minorité d’exploitations.

Sources

[1] On parle ici d’Installations Classées pour la Protection de l’Environnement qui sont soumises à une autorisation au regard des risques potentiels qu’elles peuvent présenter pour l’environnement et la santé humaine.

[2] Quelques mentions dans les orientations générales du texte constituent des progrès par rapport à la version initiale (la “préservation du pâturage” et le respect de la Stratégie Nationale Bas Carbone mentionnés à l’article 1, l’importance de l’agroécologie et de l’agriculture bio dans les politiques d’installation et de transmission) mais ne sont pas assorties de leviers concrets. Enfin, la FNH salue le rétropédalage du gouvernement sur les surfaces en bio et en légumineuses qui avaient été retirées dans le code rural, qui ont finalement permis d’actualiser via ce projet de loi nos objectifs en fixant de nouvelles cibles : 21% de surface agricole utile en bio et 10% en légumineuses d’ici 2030.

[3] Le Conseil d’État a en effet proposé de ne pas retenir l’article 15 prévoyant l’accélération des procédures précédentes, pointant les risques de constitutionnalité. La défenseure des droits, quant à elle, souligne que cet article porte atteinte au droit de recours des citoyens.

Manger moins, mais mieux de viande : comment s’y prendre ?

Pour le climat, notre santé, la biodiversité et un revenu digne pour les éleveurs, il est indispensable de réduire notre consommation de produits animaux et de choisir des produits durables lorsque nous en consommons. Mais qu’est-ce que cela veut dire au quotidien ? Quels labels choisir pour manger “mieux” de viande et de produits laitiers ? On vous dit tout.

Réduire sa consommation de produits animaux et privilégier la qualité, un geste pour la planète, sa santé et les éleveurs

- Plus d’⅓ des Français dépasse les niveaux de consommation de viande recommandés par le Programme national nutrition santé.

- 87% des Français est en-dessous des niveaux de consommation recommandés en fibres, pourtant essentielles pour notre santé.

- La consommation de viande, qui ne baisse pas en France, génère une intensification de l’élevage, néfaste pour le bien-être animal, l’eau, les sols et la biodiversité. Par ailleurs, 80 % des émissions de gaz à effet de serre françaises liées à l’agriculture sont générées par l'élevage.

- 30 % des élevages français ont disparu en 10 ans. L’élevage intensif endette les éleveurs et ne leur permet pas de vivre dignement de leur métier.

Téléchargez le livret

Viande et produits laitier : découvrez ce que notre assiette ne nous dit pas

Je télécharge le livret (format pdf - 11 Mo)

Manger moins et mieux de viande et de produits laitiers : comment faire au quotidien ?

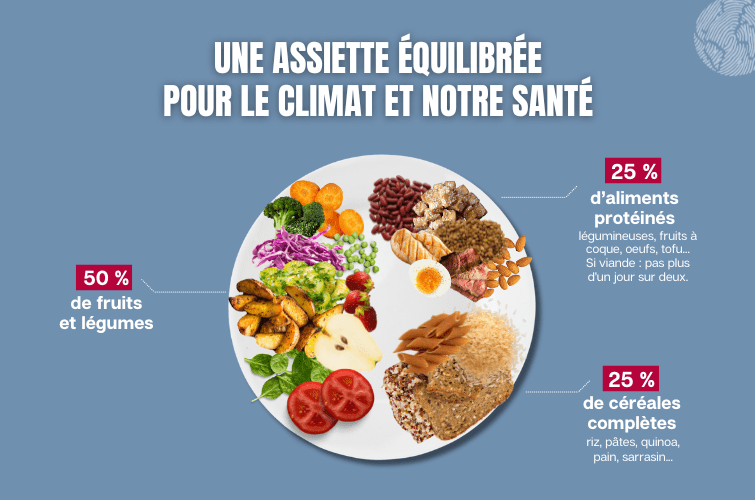

Pour une alimentation équilibrée pour notre santé et pour la planète, voici quelques recommandations :

- Pour ceux qui mangent de la viande quotidiennement : passez à un jour sur deux, alternez les types de viande et surveillez les consommations peu visibles (plats préparés, plats à emporter, viande transformée, etc). Sur la semaine, cela revient à ne pas dépasser les 450 g de viande (bovin, poulet, agneau, mouton...), dont 150 g de charcuterie (saucisson, jambon…).

- Pour ceux qui en mangent moins : continuez comme ça !

- Lorsque vous en mangez, choisissez de la viande labellisée Agriculture biologique ou Label rouge.

Au quotidien, équilibrez votre assiette grâce à :

- 🥕 200 g de légumes et un fruit en dessert (5 fruits et légumes par jour),

- 🫘 1 portion de légumineuses (pois chiches, lentilles, haricots rouges…) si vous voulez remplacer la viande,

- 🍚 1 portion de céréales complètes (riz, avoine, sarrasin, quinoa, pâtes de blé…) en plus, si vous avez un grand appétit.

Et par jour :

- 🥜 2 petites poignées de fruits à coque (amandes, noisettes, noix…),

- 🧀 2 produits laitiers maximum, en comptant ceux présents dans les plats préparés, et en privilégiant les produits laitiers non gras et sous label AB ou AOP (Appellation d’origine protégée).

Les politiques publiques doivent accompagner le changement !

Le changement d’habitudes alimentaires ne peut en aucun cas reposer uniquement sur le consommateur ! Nos décideurs, la grande distribution et les entreprises agroalimentaires ont un rôle central à jouer, car :

- L’offre de la grande distribution a un grand impact dans nos choix d’achat : les grandes et moyennes surfaces couvrent à elles seules plus de 80% des achats de viande de boucherie (bœuf, veau, porc…), de volaille et de charcuterie des ménages. Or, leur offre est souvent trop carnée : 92% des plats préparés proposés par la grande distribution contiennent de la viande, par exemple.

- L’offre en restauration hors-domicile n’est pas forcément adaptée : la viande de poulet servie hors-domicile est importée dans la majorité des cas (à 60-75 %), et en restauration commerciale, plus de la moitié de la viande bovine servie est importée. Dans ces circuits, le consommateur a donc souvent peu de choix !

- La publicité et le marketing nous incitent à consommer plus de viande et souvent de mauvaise qualité : les publicités pour la viande et les produits carnés (burgers, tacos, poulet frit) sont également omniprésentes dans l’espace public et dans l’audiovisuel.

- Le coût de ce changement alimentaire est parfois trop élevé pour les ménages, même s’il peut être en partie compensé par la baisse de consommation des produits animaux et le “fait maison”. D’ailleurs, 78 % des Français estiment que les pouvoirs publics devraient agir pour diminuer le prix des produits alimentaires avec un impact faible ou positif sur l’environnement [2].

Comment changer la donne ? Voici comment nous agissons

La FNH mobilise les décideurs pour que ce “moins et mieux” de produits animaux soit accompagné et que tous les acteurs de la chaîne (industrie agroalimentaire et grande distribution) soient mis à contribution, grâce à différentes propositions :

- 🍽️ Obliger la restauration collective et la restauration commerciale à proposer une alternative végétale à chaque repas d’ici 2025 et accompagner la restauration collective pour atteindre en 2024 les objectifs de 60 % et 100 % de viande durable.

- ❌ Interdire la publicité et les promotions sur les élevages qui ne sont pas Label rouge ou en agriculture biologique et ajouter aux publicités la mention des recommandations de santé publique existantes.

- 🔍 Rendre obligatoire la transparence des marges nettes des acteurs de la transformation et de la distribution et les encadrer, afin de mieux rémunérer les éleveurs et faciliter l’accès à la viande de qualité et durable pour tous les consommateurs.

- 💶 Garantir l’accessibilité économique des produits biologiques à tous et toutes : par exemple en mettant en place un chèque alimentaire durable ou en incitant les distributeurs à proposer des paniers de produits biologiques de première nécessité à prix réduits, en période de hausse des prix alimentaires.

Sources

[1] Idele. (2023). Conduite de jeunes animaux croisés lait x viande à l’herbe.

[2] WWF Food Habits Survey, 2022.

Derrière la vache Oreillette, égérie du SIA 2024, la réalité d'une filière laitière à la dérive

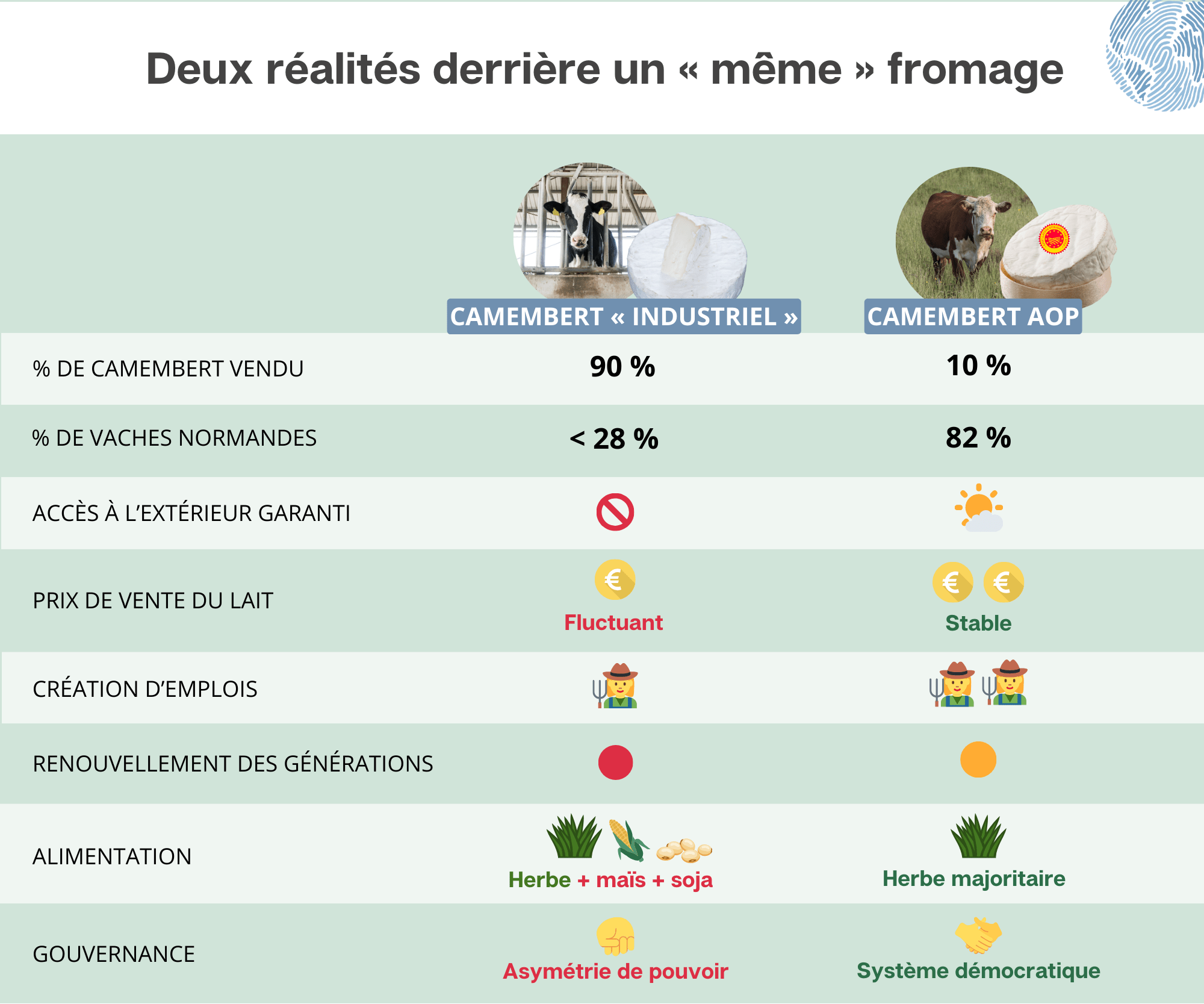

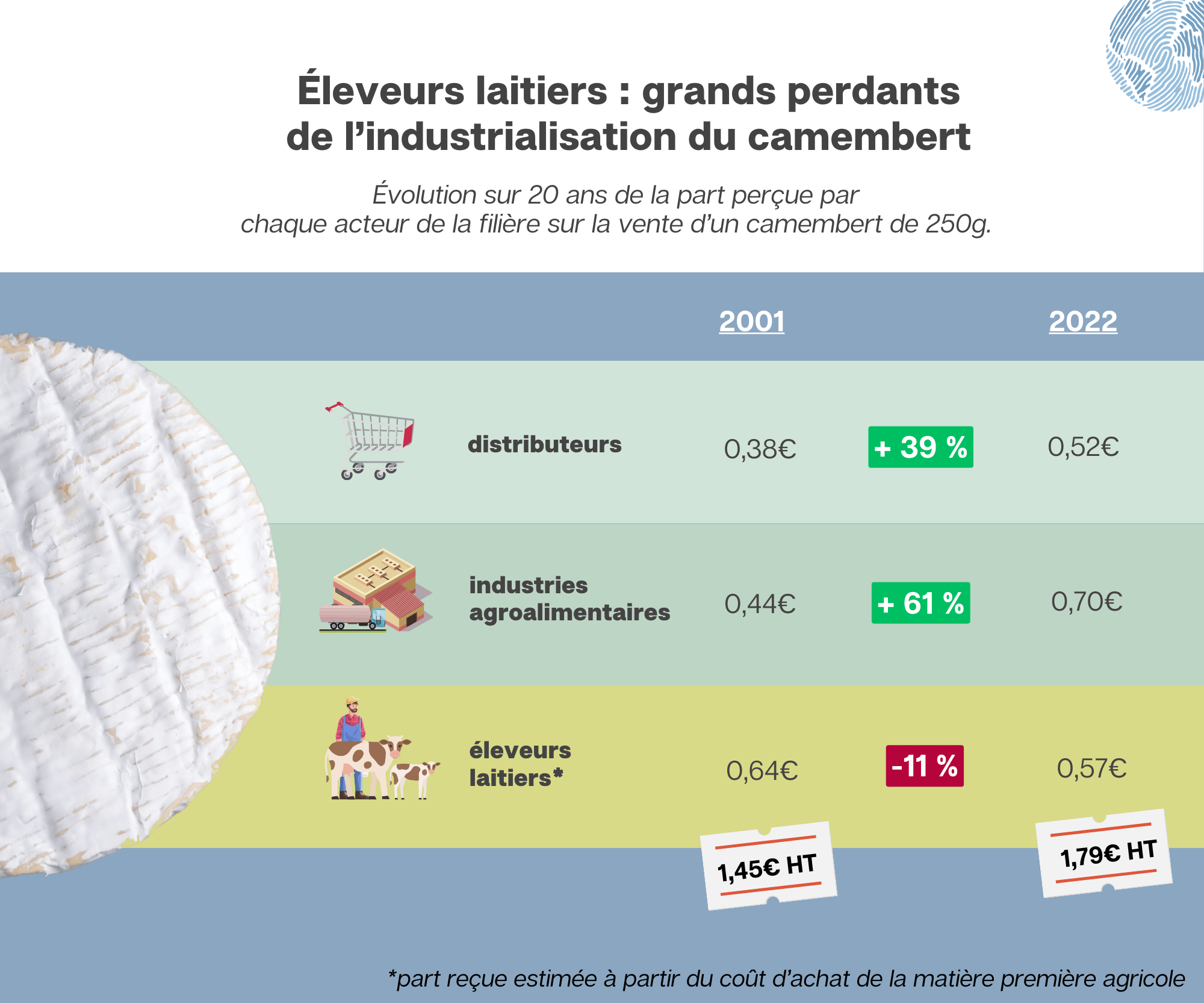

Oreillette, c’est le prénom de la vache normande choisie pour représenter le Salon de l’Agriculture 2024. Oreillette est belle, gourmande en herbe et elle produit du bon Camembert de Normandie (AOP). Mais cette image bucolique n’est pas le reflet de toute la profession. Loin de là ! Aujourd’hui, seul 1 camembert sur 10 vendu en France est sous AOP. Les 9 restants sont fabriqués de façon industrielle, en très grande majorité par 3 entreprises agroalimentaires. Et la réalité, c’est que les éleveurs qui produisent le lait voient leur part sur le prix final du camembert baisser année après année : -11 % en 20 ans, tandis que les marges de l’industrie agroalimentaire et de la grande distribution augmentent (de 61 % et de 39 % respectivement).

A l’occasion du SIA, il est important de rappeler que les éleveurs sont les grands perdants de la consommation de masse des produits laitiers. Oreillette est représentative d’un élevage plus durable et plus rémunérateur mais qui est aujourd’hui en voie de marginalisation. L’industrialisation de la filière (illustrée par le marché du camembert) profite au secteur de l’aval au détriment des éleveurs.

Le modèle d’élevage durable d’Oreillette est menacé par le camembert industriel qui profite de l’aura positive AOP…

Avec 82% de vaches normandes, le système herbager dans lequel s’inscrit Oreillette est favorable à la transition agroécologique. En effet, le modèle AOP Camembert de Normandie a une part d’herbe de 74%, une alimentation sans soja OGM déforestant et offre aux éleveurs un prix du lait supérieur au conventionnel[1].

Hélas, il n’est pas représentatif du secteur laitier français et semble même menacé, puisque les pratiques agricoles en Normandie sont de plus en plus intensives. En réalité : seulement 7,8 % des vaches laitières françaises sont de race normande et 80 % du lait collecté en France est produit de manière conventionnelle (donc sans signe de qualité).

Le marché global du camembert (et la bataille qui se joue entre le camembert AOP et le camembert industriel) illustre bien les enjeux de la filière laitière :

- Aujourd’hui, 9 camemberts sur 10 vendus ne sont pas AOP. Ils sont fabriqués à partir de lait conventionnel (80 % du lait produit en France) dont les pratiques de production sont de plus en plus intensives : 10 % des vaches n’ont pas accès au pâturage, plus de la moitié des vaches sont dans des systèmes utilisant majoritairement du maïs-soja déforestant.

- Ces camemberts, issus d’un lait conventionnel et produit de manière industrielle, utilisent l’aura du camembert AOP, initialement due à une image liée au terroir normand, et désormais uniquement liée à un marketing qui a tendance à instrumentaliser ce terroir (en utilisant des références à ce terroir sur son packaging) sans en avoir toutes les caractéristiques (races normandes, critères d’herbe et processus de fabrication).

… Au détriment des éleveurs

Ce transfert de valeur symbolique se traduit par une captation de la valeur économique du camembert par l’aval. Sur le prix final d’un camembert, la FNH a ainsi calculé que la part reçue par l’éleveur a baissé de 11 % en 20 ans, alors que la marge de l’industrie agroalimentaire a augmenté de 61 % et celle de la grande distribution de 39 %.

Recommandations pour une filière laitière plus juste et durable

La FNH reste convaincue qu’il existe des modèles d’élevage - à soutenir - liant rémunération et durabilité environnementale (à condition de fixer des critères sur le terroir, l’environnement et la gouvernance). Néanmoins, sans rémunération digne des éleveurs et avec un marché oligopolistique, la transition agroécologique restera impossible et sauver l’élevage, restera un vœu pieux.

La FNH plaide donc pour une transition de la filière laitière vers plus de durabilité en réorientant les subventions publiques (qui représente en moyenne 84% des revenus des éleveurs) et au travers d’un meilleur partage de la valeur. Cela passe par la promotion de modes de production plus durables, qui répondent aux principes suivants :

• Des systèmes extensifs et herbagers, privilégiés par certaines AOP (dont le camembert AOP fait partie) et surtout par l’Agriculture Biologique. Rappelons que cette dernière garantit le non-recours à des pesticides ou engrais de synthèse avec des critères plus stricts de bien-être animal ;

• Un ancrage territorial pour avoir une traçabilité du lait, mais aussi des savoir-faire artisanaux valorisés ;

• Une gouvernance démocratique renforcée et un meilleur contrôle des prix et des volumes afin de garantir des revenus aux éleveurs.

5 recommandations clés

1. Une plus grande régulation des marchés avec :

• un prix plancher de la matière première agricole

• l’encadrement des marges

• et la transparence sur les marges nettes de chaque acteur

2. La création d’un fonds mutualisé de transition agroécologique à partir de 15% des bénéfices des entreprises de l’aval.

3. L’augmentation des enveloppes des « programmes opérationnels » pour renforcer les Organisations de Producteurs.

4. L’accompagnement de toutes les AOP dans une démarche de progrès :

• en termes de gestion des volumes

• en termes environnementaux

5. Le renforcement des budgets de communication pour les AOP exigeantes d’un point de vue environnemental et pour l’agriculture biologique.

Sources

[1] Ces éléments sont issus de la moyenne des pratiques observées pour les élevages de cette AOP, qui sont donc plus vertueuses que les critères minimaux fixés par le cahier des charges

Mesures miroirs : un levier face à la crise agricole

La Fondation pour la Nature et l’Homme, INTERBEV et l’Institut Veblen publient un nouveau rapport appelant à la mise en oeuvre de mesures miroirs afin d'accélérer la transition agroécologique. Objectif : démontrer en quoi l’application effective de ces mesures est clé pour mettre en cohérence la politique commerciale de l’UE avec ses objectifs environnementaux et sanitaires. Les trois organisations entendent faire de cette nécessité une priorité pour le nouvel exécutif européen. En complément de ce travail, des études de cas ont été réalisées avec différentes filières pour illustrer les conséquences concrètes de l'absence de réciprocité des normes sur les agriculteurs européens.

Pourquoi est-il urgent de mettre en place des mesures miroirs ?

Un rapport réalisé en collaboration avec l'Institut Veblen et INTERBEV

Télécharger le rapport (format pdf - 3 Mo)

La souveraineté alimentaire de l'Europe est en jeu face à l’insécurité alimentaire mondiale croissante. Sans mécanismes équitables, les accords commerciaux agricoles actuels exposent nos filières à des distorsions profondes. Des mesures reposant sur la réciprocité des normes sont indispensables pour garantir des conditions équitables pour les producteurs européens.

Enseignement clé du rapport : les mesures miroirs, une condition pour répondre à la fois à la crise agricole et à l’urgence écologique

Dans leur rapport, les trois organisations rappellent que l’application de mesures miroirs répond au besoin de mise en cohérence de la politique commerciale européenne avec les politiques agricoles et environnementales. En effet, l’absence de mesures de réciprocité expose certaines filières agricoles françaises et européennes à une concurrence déloyale et les consommateurs à des risques sanitaires. Une incohérence qui aggrave la situation de certains agriculteurs, déjà en détresse économique et qui fait l’impasse sur les impacts environnementaux subis dans les pays tiers.

La multiplication des accords de commerce établis ces dernières années comme le CETA avec le Canada ou le récent accord avec la Nouvelle-Zélande accentue encore cette concurrence déloyale. En effet, ces accords facilitent l’entrée sur le marché de denrées agricoles produites selon des normes environnementales ou sanitaires moins exigeantes qu’en Europe. Une tendance qui devrait encore se renforcer à mesure que de nouveaux accords sont signés, comme avec le Chili ou le Mexique ou encore en cours de négociation avec les pays du Mercosur ou l’Australie.

Ainsi, la mise en place de mesures miroirs apporterait une partie de la réponse à la crise agricole et à l’urgence écologique à l’échelle européenne :

- En évitant une concurrence déloyale et un abaissement des prix, du fait de normes de production moins exigeantes pour une partie de nos importations.

- En contribuant à l'accomplissement des objectifs du Pacte vert européen. Par exemple, en mettant fin à l’importation de denrées issues de cultures traitées avec des substances interdites par la réglementation européenne.

Mais aussi à l’échelle des pays tiers qui commercent avec l’UE :

- En permettant d'atténuer les impacts de la consommation européenne liés aux pratiques agricoles non durables des pays-tiers en améliorant leurs normes de production, entre autres grâce à des programmes européens de développement.

A l’échelle internationale, ces mesures conduiraient à l'adoption de normes plus ambitieuses et contraignantes, en particulier pour la mise en œuvre de l’Accord de Paris ou le Cadre Mondial de Kunming-Montréal.

Des études de cas qui mettent en lumière la différence de pratiques entre les producteurs européens et ceux des pays-tiers

En complément du rapport, 5 études de cas ont été réalisées sur la viande bovine, la viande ovine, le soja, la noisette et le riz. Elles apportent des éclairages édifiants sur les impacts des différences de pratiques sur l’environnement, le sanitaire et le bien-être animal, ainsi que sur la distorsion de concurrence subie par les filières européennes en raison de certaines de ces divergences réglementaires entre l’Union européenne et des pays tiers.

Quelques éléments clés à retenir :

- Concernant les élevages de bovins, l’utilisation d’antibiotiques promoteurs de croissance est encore autorisée dans les pays tiers, notamment ceux du Mercosur. Cette pratique est interdite en UE depuis 2006 alors que l’importation de viande issue d’élevage où ils sont utilisés est toujours permise.

- La réglementation européenne prévoit la traçabilité individuelle des animaux tout au long de leur vie, notamment depuis les récentes crises sanitaires comme celle de la vache folle. Cette obligation n’existe pas dans la majorité des pays tiers.

- On estime que, pour la filière bovine, le seul respect de la réglementation environnementale et sanitaire européenne génère un surcoût de production entre 3 et 8% par rapport au pays tiers.

- Alors que le nombre d’intrants disponibles pour les producteurs européens tend à baisser, il n’en est pas de même dans les pays tiers. Par exemple, plus de la moitié des herbicides utilisés pour produire le riz indien ne sont pas autorisés dans l’UE, et parmi eux, certains sont interdits de longue date. C’est le cas par exemple du Paraquat, interdit en 2007 au sein de l’UE en raison du lien établi entre l’exposition à cette substance et des cas de maladie de Parkinson.

- La dépendance de l’UE aux importations sur certains produits est le résultat de plusieurs décennies de libéralisation commerciale. L’exemple le plus marquant restant le soja, pour lequel les droits de douane européens ont été supprimés en 1962. Aujourd’hui, plus de 90 % du soja cultivé au Brésil ou aux Etats-Unis est OGM, et ces deux pays sont les principaux fournisseurs de fèves de soja de l’UE. Pourtant, la culture de soja OGM n’est pas autorisée en Europe mais il reste toutefois possible d’en importer, notamment pour nourrir le bétail européen. Le recours à ces cultures OGM est associé à un usage accru de pesticides, qui sont parfois même épandus par avion. Au Brésil, 200 substances sont utilisables sur le soja, dont moins de la moitié sont autorisées dans l’Union européenne.

Au-delà du secteur agricole, ces mesures répondent à des enjeux de sécurité alimentaire pour tous les citoyens européens. Elles permettent également de mieux contrôler les importations agricoles, en exigeant que celles-ci respectent les mêmes normes sanitaires que les productions locales. Le renforcement de l’union douanière dans ce domaine serait un signal fort de protection des consommateurs.

Les Européennes, un moment clé pour se saisir de la question

Les 3 organisations appellent à ce que le prochain mandat européen soit celui de la concrétisation de la mise en place pérenne de mesures miroirs. L’objectif ? systématiser leur intégration dans les textes européens, et ainsi permettre aux agriculteurs et éleveurs de produire durablement sans subir de concurrence déloyale, en conformité avec les objectifs du Pacte vert européen. A défaut, les futurs députés européens doivent adopter le réflexe mesures miroirs lors de l’élaboration des futurs textes, notamment en matière d’agriculture ou d’environnement pour répondre à plusieurs enjeux.

Sur l’élevage, le bien-être animal et les conditions sanitaires :

- Interdire l’importation de produits issus d’élevage où les animaux sont traités avec des antibiotiques promoteurs de croissance ;

- Interdire l’importation de produits issus d’élevage où les animaux sont nourris avec une alimentation interdite en UE (notamment les farines animales) ou qui participe à la déforestation ;

- Exiger le respect de normes au moins équivalentes aux normes européennes pour les filières animales des pays tiers en matière notamment de condition d'élevage, de transport ou de traçabilité.

Sur l’utilisation de pesticides et d’OGM :

- Arrêter d’octroyer des tolérances à l’importation sur les résidus de pesticides afin de faciliter l’importation de denrées agricoles, notamment OGM.

- Empêcher l’import de denrées agricoles traitées avec des pesticides interdits au sein de l’UE ;

- Interdire l’exportation de pesticides interdits d’utilisation au sein de l’UE vers les pays tiers ;

Les acteurs économiques doivent également être mobilisés pour s’assurer du respect de ces mesures miroirs, en complément des pouvoirs publics, aussi bien en Europe que dans les pays tiers.

Le prochain mandat européen doit enfin être synonyme de mise en cohérence de la politique commerciale de l’Union avec l’adoption et l’application de mesures miroirs dans les textes européens et respecter les engagements de l’accord de Paris pour le climat et le cadre mondial pour la biodiversité de Kunming-Montréal. L’objectif étant de garantir que les accords de commerce dont l’UE est signataire :

- Intègrent les enjeux de durabilité en conditionnant les échanges au respect de normes essentielles en matière sanitaire, environnementale ou de bien-être animal.

- Ciblent de façon plus précise les biens dont les échanges doivent être promus ou au contraire découragés.

Appliquer ces mesures, c’est aussi défendre les agriculteurs français face aux déséquilibres commerciaux. Dans un contexte de mondialisation accélérée, un certain protectionnisme assumé est parfois nécessaire pour éviter l’effondrement de nos filières. Le cas du Mercosur, symbole de cette asymétrie, illustre les dérives possibles en l’absence de garde-fous efficaces.

Dès lors, l’UE et les Etats membres doivent s’engager à refuser tout accord qui ne serait pas aligné sur ces critères minimaux.

Foire aux questions

Pourquoi les mesures miroirs sont-elles nécessaires ?

Comment les mesures miroirs améliorent-elles la souveraineté alimentaire ?

Les accords commerciaux agricoles respectent-ils toujours les normes européennes ?

Quel est le lien entre sécurité alimentaire et mesures miroirs ?

Quels produits agricoles sont les plus touchés par cette distorsion de concurrence ?

Les mesures miroirs sont-elles compatibles avec l’OMC ?

En quoi consistent les normes sanitaires évoquées dans l'article ?

Pourquoi parle-t-on d’insécurité alimentaire en Europe ?

Quel rôle joue l’union douanière dans ce débat ?

Faut-il craindre un retour du protectionnisme ?

Envie d’en savoir plus sur ce sujet ?

La FNH vous donne rendez-vous au Salon de l'Agriculture !

La Fondation pour la Nature et l'Homme travaille depuis longue date sur les blocages à lever pour une agriculture sans pesticides et un élevage local et écologique en France. Elle vous convie au Salon de l'Agriculture le 27 février pour vous présenter ses dernières publications sur le sujet et ses propositions pour résoudre la crise agricole.

Rendez-vous mardi 27 février au Salon de l'Agriculture

Participez à nos conférences, sur le stand 4C034 - Max Havelaar (hall 4) :

- 9h15-10h30 - Table ronde “Comment préserver un élevage laitier durable et ancré dans les territoires ?”. L’occasion de vous présenter notre étude sur le partage de la valeur dans la filière laitière. À cette table ronde participeront la FNH, le Basic, mais aussi des représentants du monde agricole et politique.

- 13h30-14h30 - Table ronde “Crise du bio : comment relancer la consommation ?”, à laquelle nous participerons aux côtés du député Dominique Potier, la FNAB et l’IDDRI. Nous présenterons notamment notre dernière étude qui analyse les débouchés à activer pour sauver la bio de la crise historique qu'elle traverse et atteindre notre objectif : 21 % de surfaces agricoles en bio d'ici 2030.

- 17h00 - Présentation de nos travaux sur les mesures miroirs. L'ambition de ces mesures : stopper l'importation d'aliments produits selon des pratiques en Europe, pour continuer à améliorer nos propres pratiques. A travers l’étude de 6 filières agricoles (soja, colza, riz, noisettes, viande ovine et viande bovine), elle détaille les différences de pratiques entre les agriculteurs européens et ceux des pays tiers, et la distorsion de concurrence qui en découle.

Et rendez-vous à 19h00 sur notre chaîne Youtube, pour un live spécial crise agricole !

Nos experts et plusieurs agriculteurs seront mobilisés pour démêler le vrai du faux sur la crise agricole et répondre aux questions suivantes :

👉 Faut-il sacrifier l’écologie pour aider les agriculteurs ?

👉 L'écologie peut-elle, au contraire, être une chance pour l'avenir de l'agriculture française ?

👉 Concurrence déloyale : quel est le problème et quelles sont les solutions ?

👉 Rémunération des agriculteurs : comment créer un juste partage de la valeur ?

Un horizon pour les fermes d’élevage : restructurer-diversifier